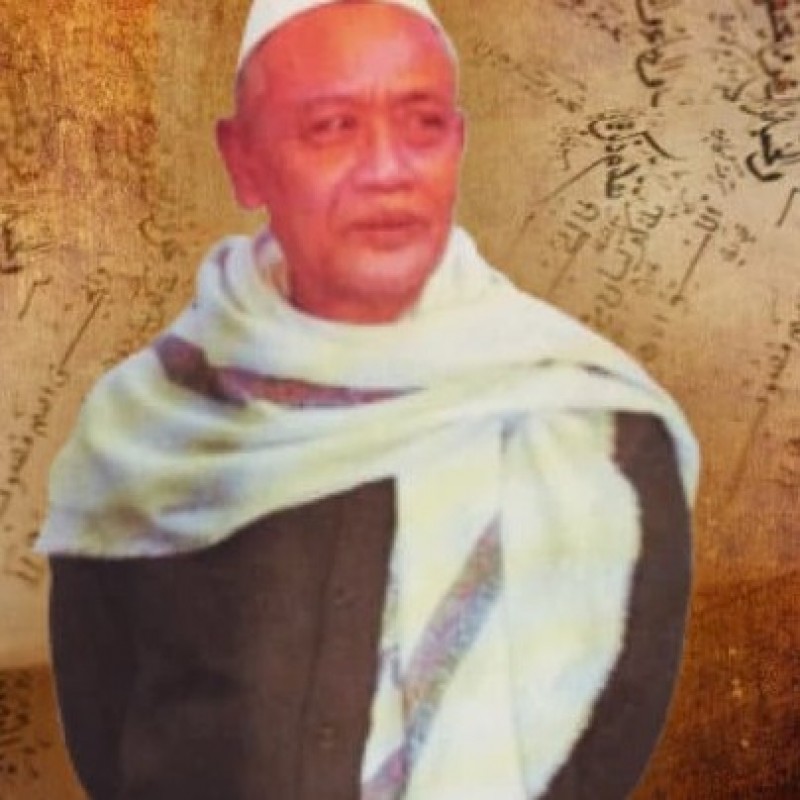

KH Muchtar Thabrani adalah seorang ulama di Bekasi yang masyhur namanya. Ia lahir di Kampung Nangka, Bekasi (sekarang Kaliabang Nangka, Bekasi Utara) pada 1901, dari kalangan keluarga sederhana. Sang ayah, Thabrani, hanya bekerja sebagai petani kecil. Untuk mencukupi hidupnya bersama keluarga, ia hanya mengandalkan hasil panen yang tak menentu. Bahkan terpaksa harus berdagang daun sirih.

Thabrani memiliki keinginan dan cita-cita agar anak pertamanya itu, bisa menjadi seorang ulama. Karena itu, Muchtar kecil diserahkan kepada Syekh Abdul Mughni bin Sanusi bin Ayyub bin Qays atau Guru Mughni di Kampung Kuningan, Jakarta, untuk belajar Al-Qur'an.

Bahkan konon, jika ada orang alim berkunjung ke Kaliabang Nangka, Thabrani segera mendatangi orang tersebut untuk minta didoakan agar anaknya, Muchtar, menjadi orang yang alim, kelak.

Muchtar kecil kemudian diserahkan orang tuanya untuk meneruskan ngajinya ke pondok pesantren yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Marzuqi bin Ahmad Mirshod bin Hasnum bin Ahmad Mirshod bin Hasnum bin Khotib Sa’ad bin Abdurrohman bin Sulthon (Guru Marzuki) Cipinang Muara.

Ketika telah dewasa dan memiliki pengetahuan cukup memadai, Muchtar kembali ke kampung halamannya untuk mengabdikan ilmu dan memulai perjalanan di dakwah. Saat itu, Kaliabang Nangka masih kental dan sarat berbagai hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab masyarakat di sana masih sangat akrab dengan pengaruh kepercayaan animisme dan dinamisme.

Masyarakat di sana kerap melakukan persembahan untuk makhluk halus dan percaya bahwa benda-benda mati memiliki kekuatan ghaib, bahkan diyakini bisa menolong manusia. Dari situ, Muchtar terpanggil untuk membenahi akidah orang kampungnya, yang dinilai sudah semakin jauh dari ajaran Islam yang benar. Sedikit demi sedikit, ia mulai mengubah pola hidup keagamaan di kampungnya itu.

Menjelang usia 20 tahun, Muchtar menjadi tokoh pemuda yang paling disegani di kampungnya. Ia telah berhasil mengubah dan meluruskan masyarakat Kaliabang Nangka dari pola hidup yang bertentangan dengan ajaran Islam. Saat itu, terbersit di hatinya untuk berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam kelima.

Namun keinginannya itu tak seketika terwujud. Muchtar harus membutuhkan waktu enam tahun untuk mengumpulkan uang sebesar Rp3600 untuk ongkos berangkat haji, dengan menggunakan kapal laut.

Di tanah suci, Muchtar kemudian belajar kepada banyak guru. Di antaranya adalah Syekh Muchtar At-Tarid dan Syekh Ahyad. Guru terdekat dan paling banyak mempengaruhi pemikiran dan perkembangan keilmuannya adalah Syekh Ahyad. Muchtar belajar di sana, sekira 13 tahun.

Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali ke tanah air setelah mendapat restu dari para guru di tanah suci. Saat dalam perjalanan pulang di atas kapal laut, ia menerima kabar bahwa sang ayah, Thabrani, telah berpulang menghadap Allah.

Pada 1950, di usia 41 tahun, Kiai Muchtar menikahi gadis berusia 14 tahun Hj Ni’mah Ismail, putri dari H Ismail Kemayoran, Jakarta. Ketika itu, ia meminta dua orang sahabatnya yakni KH Noer Ali Ujung Harapan dan KH Tambih Kranji untuk membantu proses lamaran hingga acara pernikahan.

Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai empat putra dan tiga putri. Di antaranya adalah KH Aminuddin Muchtar, KH Aminulloh Muchtar, KH Ishomuddin Muchtar, KH Ishomulloh Muchtar, Ustadzah Hj Nurhammah Muchtar, dan Ustadzah Hj Yayah Inayatillah Muchtar.

Santri dan pesantren KH Muchtar Thabrani

Suatu hari, beberapa orang murid senior KH Muchtar Thabrani berkumpul. Antara lain KH Alawi, KH Asmawi, KH Anwar, KH Abdullah, Guru Asmat, dan Guru Jenih. Dari hasil musyawarah keenam ulama itu, mereka sepakat agar seluruh santrinya akan diseleksi secara khusus. Bagi santri yang lulus seleksi, diperbolehkan untuk mengaji di bawah bimbingan Kiai Muchtar.

Lalu terpilihlah sekitar 20 orang santri angkatan pertama yang berhak mengaji langsung kepada KH Muchtar Thabrani. Sementara santri-santri yang masih tingkat dasar, mengaji kepada keenam ulama itu.

Di tahun yang sama, 1950, Kiai Muchtar kemudian mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Kaliabang Nangka. Nama tersebut diambil dari nama kampungnya sendiri. Pesantren inilah yang kelak menjadi cikal-bakal berdirinya Pondok Pesantren An-Nur, yang masyhur sekarang.

KH Muchtar Thabrani biasa mengajar para santrinya sembari bekerja di kebun. Santri membaca kitab, sementara Kiai Muchtar menyimak seraya mencabuti rumput liar yang tumbuh di kebun kangkong, bayam, dan jeruk miliknya. Sebab untuk memenuhi kebutuhan keseharian, ia memang mengandalkan hasil kebunnya. Jika panen tiba, santri-santrinya yang diminta untuk membawa hasil panen itu ke pasar.

Selama mengajar, Kiai Muchtar dikenal sebagai ulama yang cukup keras dan tegas. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk gemblengan agar para santri belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Namun ada saja santri yang akhirnya tidak melanjutkan nyantri karena dinilai kurang sungguh-sungguh dan bermental loyo.

Dari 20 santri angkatan pertama, kini tinggal sekira 10 santri yang benar-benar tekun mengaji hingga tuntas dan mendapat ijazah dari Kiai Muchtar. Benar saja, para santri yang tekun mengaji kepada Kiai Muchtar, saat ini telah meneruskan perjuangannya dan sudah banyak yang mendirikan pondok pesantren, madrasah, serta majelis taklim di tempat lain.

Pada 1971, KH Muchtar Thabrani wafat. Ia meninggalkan warisan berharga untuk umat yakni pondok pesantren dan karangannya. Beberapa karya Kiai Muchtar di antaranya adalah Targhiib al-Ikhwan fii Fadhiilah ‘Ibaadaat Rajab wa Sya’baan wa Ramadhaan dan Tanbiih Al-Ghaafil fii At-Taththawu’aat wa al-‘Ibaadaat wa an-Nawaafil.

Kini, nama KH Mucthar Thabrani diabadikan menjadi nama jalan di sepanjang Kampung Kaliabang Nangka, Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kiai Muchtar sendiri dimakamkan di Komplek Masjid Annur, Kaliabang Nangka.

Aru Lego Triono, Alumnus Universitas Islam 45 Bekasi, Alumnus Buntet Pesantren Cirebon

*) Disadur dari buku Genealogi Intelektual Ulama Betawi: Melacak Jaringan Ulama Betawi dari awal Abad ke-19 sampai abad ke-21, Rakhmad Zailani Kiki (2011)