Di tengah keadaan sosial politik setelah pergantian pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, dan diangkatnya Prabowo-Gibran menggantikannya, NU telah menapaki usia yang ke-102, seabad lebih. Hitungan abad dalam tardisi keilmuan Islam (termasuk NU) adalah hitungan lompatan, dan munculnya sosok para mushlihuun dalam hal-hal sosial-keagamaan, atau sebaliknya.

Di dalam tradisi 100 tahun ini, Imam Syafi’i sebagai contoh, dipandang sebagai salah stau tokoh yang muncul dalam konteks perwujudan dari pemahaman masa 100 tahun ini, meskipun tentu saja ada tokoh-tokoh lainnya.

Di dalam konteks NU, Gus Dur juga dipandang tokoh yang melakukan perubahan-perubahan besar di dalam membawakan Islam, kaitannya dengan eksistensi umat Islam di Indonesia dan jam’iyah NU. Akan tetapi, bila dihitung dari masa 100 tahunnya NU atau 100 tahunnya Indonesia, Gus Dur belum sampai ada pada masa 100 tahun keduanya. Kalau konteksnya NU, 100 tahun itu justru pada masa kepemimpinan saat ini, duet KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf.

Akan tetapi, 100 tahun itu, juga bisa bermakna “tidak terjadi apa-apa”, tetapi juga bisa saja “terjadi apa-apa”: bisa saja terjadi transformasi, tetapi juga bisa terdegradasi ke dalam involusi akut.

Hanya yang jelas, 100 tahun telah dilalui oleh NU sebagai jam`iyah adalah nyata, tetapi apa yang dialami sebuah kampung-kampung kecil Nahdliyin selama ini, tentu saja berbeda dengan apa yang dialami “kelas menengah yang masih semu” di kalangan umat Islam, termasuk di kalangan Nahdliyin; dan juga tentu berbeda dengan yang dialami para elite NU dan kiai-kiai besar dengan pesantren-pesantren besar.

Di tengah gulungan turbulensi sosial politik kekuasaan dan kemasyarakatan; apa yang dirasakan elite-elite, tidak selamanya segaris dengan yang dirasakan masyarakat di bawah, termasuk di kalangan Nahdliyin tentunya.

100 tahun, versi waktunya siapa?

Masa 100 tahun mengacu pada satu hikmah yang berkembang, bersumber dari hadits Nabi Muhammad shallallaahu `alaihi wasallam, yaitu:

إنَّ اللَّهَ يبعَثُ لِهذِه الأمَّةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سَنةٍ من يجدِّدُ لَها دينَها

Baca Juga

Usaha-Usaha Kodifikasi Sejarah NU

“Sesungguhnya Allah akan mengirimkan kepada al-ummah (umat Islam), setiap 100 tahun, orang (tentu bukan hanya seorang kan?) yang akan memperbaiki agama mereka.” (HR. Abu Daud, pada kitab Awwalu Kitaabil Malaahim, pada bab "Maa Yudzkaru fii Qarnil Mii’ah", VI: 349).

Riwayat ini dicantumkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud (No. 4291) dan Imam as-Sakhawi dalam al-Maqashidul Hasanah (No. 291). Teks di atas berdasarkan redaksi dari riwayat Abu Dawud, dari sahabat Abu Hurairah. Isnadnya dinilai oleh sebagian pakar hadits, misalnya Al-Hafizh dalam kitab Tawaalit Ta’siis (hlm. 46-49) menyebut adanya jalan dari Ibnu Hanbal dan kemudian menjelaskannya sebagai hadits yang kuat dengan rijaal-nya yang tsiiqah, dan Mula Ali Al-Qari menshahihkan hadits ini dalam Mirqaatul Mafaatih. Demikian juga al-Hakim dalam al-Mutsadrak, al-Iraqi, dan al-Baihaqi dalam al-Madkhal.

Makna hadits ini, terdapat pada kata yang penting yaitu yujaddidu diinaha (Allah memperbaiki pemahaman keagamaan, amaliyah, fikrah, dan apa yang ada dalam dada al-ummah).

Seratus tahun itu diukur dari mana: apakah kelahiran Islam ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, atau dari wafatnya Nabi, dan atau dari titik tolak yang mana?

Salah satu yang memberi makna tentang 100 tahun, adalah al-Hafizh al Munawi dalam Faidul Qadir, menjelaskan tentang kullu maa tuu`aduun fii mi’ah sanah itu: “Terjadinya semua pada akhir 100 tahun itu di akhir zaman tertentu, karena terjadi di dalam 100 tahun itu kebangkitan (al-bi’tsah) dan kematian (al-wafaat)” (V: 28).

Pada riwayat di atas disebutkan hadzihil ummah, maksudnya adalah umat Islam, dan yang paling mendekati ini, untuk konteks masa lalu bermakna permulaan bi’tsah-nya Nabi Muhammad, munculnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad; dan pada 100 tahun itu juga disebut adanya al-wafaat, adanya kematian-kematian tertentu, termasuk keredupan-keredupan di dalamnya.

Riwayat hadits di atas juga memberikan pengertian masa 100 tahun adalah umur dalam sebuah lompatan-lompatan keagamaan (dan isyaratnya juga termasuk dalam kebudayaan-kebudayaan), baik dalam hal kebangkitan ataupun dalam kematian-kematian, dalam maknanya yang umum. Kebangkitan dan kematian secara bersamaan: kematian-kematian atau redupnya para penyangga keagaaman dan kebudayaan, digantikan oleh generasi-generasi baru, yang merujuk pada umur yang cukup akhir, atau mendekati masa akhir (100 tahun).

Mengacu pada umur manusia, umumnya antara 60-an dan 100-an tahun, akan selalu muncul para penggantinya dari kalangan yang lebih muda (tetapi muda bukan hanya pada patokan umur saja). Munculnya generasi baru itulah yang akan menjadi penggerak lompatan-lompatan keagaamaan, dan karenanya senantiasa dalam setiap umat Islam aka ada yang melakukan ini, tidak hanya terbatas pada jam`iyah NU, dan lebih-lebih pada jam`iyah NU.

Al-Qur’an juga menyebutkan:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan” (QS. Hud [11]: 117).

Isyarat ayat ini juga memberikan pengertian penghancuran sebuah keagamaan dan kebudayaan yang ada dalam wilayah al-quraa (apa NU bisa di-qiyas-kan sebagai bagian dari al-quraa?) bisa saja terjadi, dengan secara halus, dan tidak terang-terangan, penghancuran secara perlahan, dan berlaku sebagai kebiasannya. Ini mengacu makna yang dikemukakan Syekh Abdul Qadir al-Jilani yang menyebutkan bahwa “Allah tidak menghendaki”, itu maksudnya “tidak termasuk sunnahnya dan berlakulah adatnya” (Tafsiir al-Jiilaaniy, tentang ayat QS. Hud [11]: 117).

Baca Juga

Tersesat di Majelis Taklim Online

Kezaliman yang dimaksud adalah penghancuran melalui munculnya penentangan dalam diri manusia, dengan mengambil jalan penghambaan kepada selain-Nya (misalnya menghamba kepada jabatan, uang, dan kekuasaan), dan penentangan atas tujuan-tujuan syari`at di tengah masyarakat dan bumi, seperti keadilan, kemaslahatan, kemakmuran bumi, dan penyadaran adanya kekuasaan-Nya.

Perlawanan atas diri manusia untuk melakukan hal-hal demikian adalah penghancuran melalui bidzulmin. Obatnya adalah, bila senantiasa ada yang terus menerus memperbaiki, dan inilah para al-mushlihuun, orang yang senantiasa memperbaiki keadaan dalam tindakan-tindakan, pemikrian-pemikiran, pemahaman-pemahaman, dan apa yang disimpan dalam dada mereka untuk senantiasa i’tidal, tegak lurus dalam menegakkan keadilan, tawasuth-tawazun-tasamuh, dan amar ma’ruf nahi munkar untuk mencapai kemaslahatan di masyarakat dan kemakmuran bumi.

100 tahun: ekor dari khittah 1926

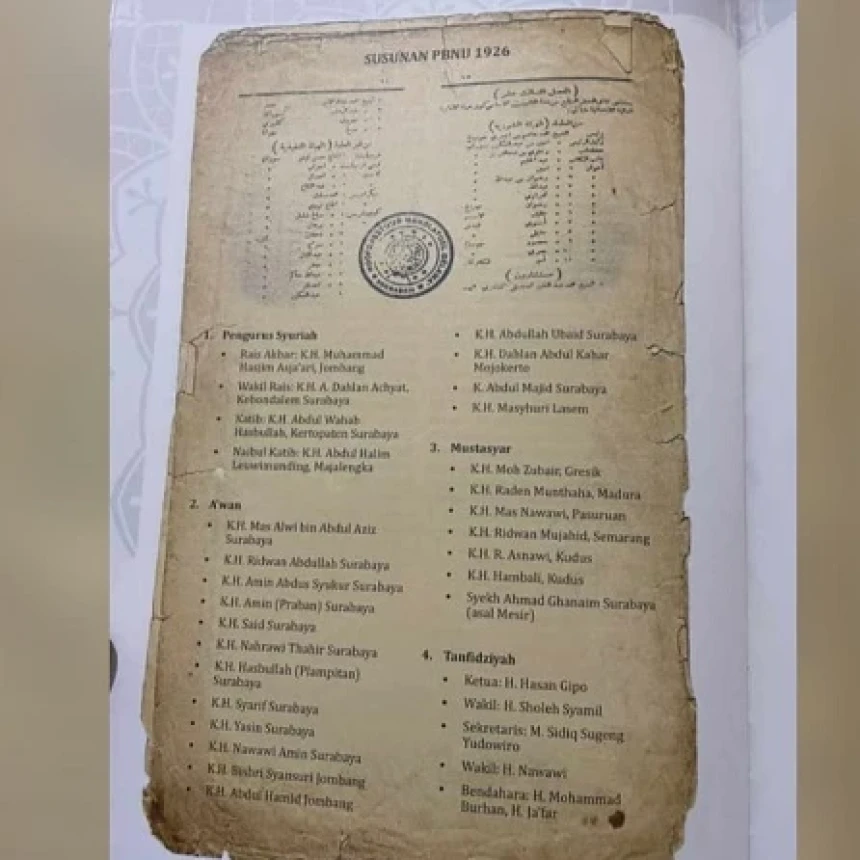

Tentang 100 tahun NU, melihat dari masa awal NU (1926), para pendiri dan murid-muridnya mengonsolidasi masyarakat Muslim, yang berbasiskan dunia pertanian, perdagangan, dan profesi lainnya dijiwai Ahlussnnah wal Jamaah, pesantren dan tarekat, untuk tujuan: mencapai kemerdekaan menanamkan cinta tanah air, membendung arus besar Wahabisme, dan mendidik masyarakat agar berusaha mencapai kemaslahatan, membentuk komunitas (jamiyah dan bangsa dan negara) yang thayyibah hingga memperoleh ampunan-kawelasan Allah.

Tentang ini telah berhasil sebagian, dengan kerja sama semua pihak, dengan dicapainya kemerdekaan Indonesia, dengan munculnya kemerdekaan dan berdirinya Indonesia pada tahun 1945, maka dikembangkanlah ukhuwwah Islaamiyyah, wathaniyyah, dan insaaniyyah sekaligus untuk menopang bangsa yang baru lahir dan jam`iyah yang berinteraksi di tengah masyarakat bangsa.

NU kemudian mengisi kemerdekaan dengan keterlibatan di dalam politik kepartaian, dari mulai ikut membentuk Masyumi sampai menjadi partai tersendiri (Partai NU) pada tahun 1952. Masa ini sampai pada tahun 1984 ketika NU kembali pada khittahnya, memutuskan tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu, dan lebih menekankan untuk meneruskan cita-cita berdirinya NU di bidang sosial-keagamaan. Banyak tokoh-tokoh NU yang berkiprah secara nasional dan menjadi menteri, juga para kiai yang menjadi anggota DPR.

Ketika menjadi partai politik, kiprah Partai NU di masa awal-awal sangat diperhitungkan, tetapi juga tidak kurang-kurangnya, Partai NU masuk ke dalam turbulensi politik yang semakin tidak relevan dengan perkembangan baru sehingga mengurangi bobot dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Jalan NU siap menjejak dengan politik siyasah-kemasyarakatannya, sesuai dengan keadaan yang berubah, bahkan ketika ia harus melepas baju kepartaiannya untuk meninggalkan Partai NU dan fusi PPP. NU berani melakukan itu karena ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan tujuan-tujuan itu akan sulit tercapai dengan status partai saat itu, terutama ketika sudah fusi ke dalam dalam PPP.

Pada tahun 1984, NU mengembangkan lompatan-lompatan pemikiran yang lebih masif (karena sebelumnya juga sudah berkembang), melalui tokoh-tokohnya: kiai-kiai sepuh, seperti KH Achmad Shidiq, KH Ali Maksum, KH As’ad Syamsul Arifin, KH Masykur, dan kiai-kiai yang lainnnya; dan tokoh-tokoh yang lebih muda, seperti Gus Dur, Fahmi D. Saifuddin, Gus Im, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Mereka membangkitkan pemikiran, tindakan, dan pemahaman yang ditanamkan dalam dada Nahdliyin.

Pembangkitan masa khittah ini, melahirkan banyak cakrawala baru sehingga menjadikan kalangan muda Nahdliyin memiliki perangkat keilmuan sosial-keagamaan untuk melihat dan melakukan tindakan-tindakan, dan melahirkan spektrum yang beragam, sekaligus juga bagian potensi lemahnya.

Masa saat ini, masih merupakan ekor dari perubahan-perubahan setelah Khittah NU yang dideklarasikan tahun 1984, berhadapan dengan tantangan sosial-politik kemasyarakatan-kenegaraan yang begitu cepat, di tengah berbagai kepentingan aktor-aktor di dalam NU sendiri. Pemaknaan-pemaknaan dan siasat-siasat yang ada untuk mengolahnya, mempengaruhi tindakan-tindakan dan para pelaku sosial-keagamaan-politik di kalangan Nahdliyin, termasuk dalam mengkapitalisasinya (dan mungkin juga mengoligarkikannya), memperebutkannya, dan mengoposisikannya, bahkan di kalangan Nahdliyin sendiri.

Efek-efek dari perubahan-perubahan Khittah NU itu, juga ada yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan dan direkayasa sehingga menimbulkan kontradiksi-kontradiksi, bukan hanya NU tidak membawa bendera secara formal ke dalam partai politik, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul: masih relevankah model pengorganisasian NU sekarang ini di dalam konteks dan untuk konteks perubahan saat ini, di tengah masyarakatnya yang ada di desa-desa, sebagiannya sudah mengkota, masa medsos, dan di tengah lumernya oligarki politik yang begitu mudah membeli orang-orang dan tokoh-tokoh yang dihendakinya?

NU pun masuk dalam gulungan relasi turbulensi yang tidak mudah ini, di tengah posisinya yang tidak menjadi partai politik, khususnya dalam konteks pertarungan kekuasaan; sementara masyarakat bawah meski merasakan manfaatanya NU di kalangan masyarakat (dengan alasan subjektif masing-masing), tetapi sejatinya mereka menginginkan NU berpihak kepada rakyat, mau berbicara isu-isu kerakyatan tetapi juga sekaligus berwibawa dalam integritasnya, dan mau bertindak untuk membela masyarakat yang tertindas di bawah. Mereka berharap NU tidak terlalu terang benderang berpihak pada jalan kekuasaan-politik, apalagi kepada oligarki.

Berbagai pertanyaan dapat muncul: apakah NU akan hanya menjadi ekor dari oligarki atau akan bisa menunjukkan kekuatannya sendiri, yang “benar-benar kekuatan”, bukan politik tebak-tebakan; apalagi oligarki yang sudah turun dari jabatan? Apakah NU akan semakin terpecah-pecah oleh hasrat politik kekuasaan yang partisan dari para oligarki dan membelah-belah warganya sendiri, atau NU akan mengonsolidasikannya untuk menciptakan kemaslahatan warganya, bangsa dan dunia, dengan “kekuatan lunaknya”, bukan kekuatan terabasnya untuk bermain dalam turbulensi kekuasaan oligarki sosial-politik?

Seratus tahun, pada hari ini, ketika harlah ke-102, NU dihadapkan pada kenyataan nubuatan dalam risalah kenabian yang dijelaskan di atas: sebagai masa kebangkitan (al-bi’tsah) atau masa keredupan (al-wafaat) dalam segala pengertiannya? Ini menjadi bahan diskusi dan sekaligus aksi-aksi riil di tengah masyarakat, di tengah diskusi nasab, konsesi tambang, di tengah jalan terabasnya lebih dalam daripada “jalan lunaknya NU”.

Tentu saja, NU akan tetap kita harapkan ada sampai hari kiamat, dan para Nahdliyin mendoakan ini terus menerus dalam munajat-munajat mereka, tidak pernah kita ragukan. Dan ini, selalu terkoneksi dengan “kekuatan lunak NU” yang benar-benar kekuatan, yaitu kekuatan nilai-nilainya, dan para penyangganya di dalam dan di luar batas-batas elite-elite dan jam`iyah yang berbicara kepada masyarakat. Tanpa mereka harus diukir oleh penghargaan-penghargaan dalam selebrasi-selebrasi yang ada di panggung-panggung harlah dan sejenisnya.

Seratus tahun kita berharap akan semakin banyak para al-mushlihuun, dalam berbagai lapangan kehidupan yang membangun “kekuatan lunak NU”, karena panggilan titah kenabian. “Kekuatan lunak NU” yang bermartabat itu akan dapat ditegakkan terus menerus, bila para Nahdliyin yang mushlihuun di tengah-tengah masyarakat, terus menerus ada, meskipun khazanah sosial-politik dipenuhi bekapan oligarki. Wallaahu aqdar wa a’lam.

Nur Khalik Ridwan, Wakil Rais Syuriyah Ranting NU Sitimulyo, Piyungan Bantul