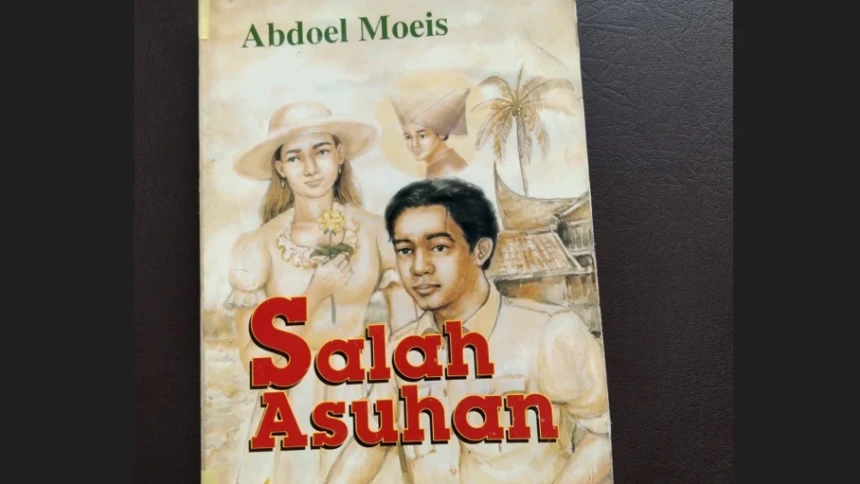

Novel Salah Asuhan: Pergulatan Pemuda di Antara Benturan Identitas dan Budaya

Rabu, 17 April 2024 | 14:00 WIB

Salah Asuhan adalah sebuah novel karya Abdoel Moeis yang terbit perdana pada 1928. Novel ini diterbitkan oleh Balai Poestaka setelah dianggap “cocok untuk bacaan pribumi” oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pada perkembangannya, novel yang menggunakan bahasa Melayu Formal ini menjadi salah satu karya sastra klasik Indonesia. Sewaktu penulis bersekolah, potongan novel ini seringkali muncul dalam ujian sekolah. Biasanya peserta ujian diminta untuk menganalisis unsur intrinsik pada potongan tersebut.

Novel ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Yayasan Lontar pada 2010. Novel ini lebih dahulu mengalami alih wahana. Pada 1972, Salah Asuhan diangkat ke layar perak dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh Ruth Pelupessy, Dicky Zulkarnaen, dan Rima Melati.

Tidak berhenti di situ, novel yang sudah memasuki cetakan ke-36 pada 2008 ini juga didadaptasi menjadi sebuah serial televisi dengan panjang 25 episode. Serial yang dibintangi oleh Dimas Aditya, Wendy Wilson, dan Ayu Dyah Pasha ini tayang perdana pada 23 Desember 2017.

Salah Asuhan bercerita dengan kisah Hanafi, seorang pemuda asal Solok, Sumatera Barat yang berkesempatan menikmati pendidikan sampai taraf tertinggi bagi seorang pribumi Hindia. Dengan didanai ibu dan pamannya, Sutan Batuan, ia berhasil menamatkan Hogere Burger School (HBS) yang sejatinya merupakan sekolah khusus orang Barat, Tionghoa, dan kalangan elite pribumi.

Hanafi mencintai teman sekolahnya, Corrie de Busse yang seorang peranakan Indo-Prancis namun mengalami penolakan di awal. Ia akhirnya terpaksa menikahi anak Sutan Batuah, Rapiah atas nama balas jasa pamannya itu.

Hanafi yang sudah nyaman dengan gaya hidup Eropa membenci adat nenek moyangnya yang ia anggap terbelakang. Kebencian ini semakin meluap-luap setelah pernikahannya dengan Rapiah yang dijalaninya dengan setengah hati. Ia juga memperlakukan Rapiah dengan begitu kasar. Ia menumpahkan kejengkelannya atas apa yang menimpanya kepada Rapiah yang sejatinya adalah sepupunya itu.

Kendati sudah berumur hampir seratus tahun, tetapi kisah mengenai Hanafi yang terjebak di antara dua kebudayaan akan terus relevan. Hanafi yang seorang pribumi Minang mendapat previlege berupa pendidikan Eropa hingga kelas yang tinggi, apalagi mengingat bahwa Hanafi bukanlah pribumi yang berasal dari keluarga ningrat.

la yang secara lahiriah adalah orang Minang diasuh oleh kebudayaan Barat dan jatuh cinta pada orang tua asuhnya, bahkan hingga ke level membenci 'orang tua lahiriahnya'. Hanafi seakan terjebak oleh apa yang Homy Bhaba sebut sebagai hibriditas.

Hibriditas mengacu pada bersatunya dua kebudayaan yang berbeda dalam satu ruang kultural sehingga memunculkan satu kebudayaan baru yang seringkali dianggap asing oleh dua kebudayaan induknya. Celakanya, Hanafi yang sudah jatuh ke pelukan Barat, terobsesi menjadi orang Barat tanpa sadar bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan.

Kebudayaan penjajah Barat yang memang rasis ogah menerima Hanafi yang memang secara fisik adalah pribumi totok, kendati secara hukum dia telah mendapat persamaan hak sebagai orang Barat.

Persamaan yang dipaksakan ini juga berdampak pada hubungan perkawinannya dengan Corrie, gadis Indo-Prancis yang sejak duduk di Sekolah Rendah berteman dengan Hanafi dan pada akhirnya menerima, walaupun setengah hati, ajakan pernikahan yang diajukan oleh Hanafi. Keluarga kecil ini diasingkan oleh orang-orang Eropa yang Hanafi anggap sudah ia setarai.

Nasib Hanafi semakin runyam karena secara terang-terangan melepas statusnya sebagai orang Minang yang digambarkan sangat kuat memelihara adat dan kebiasaan. Simbol perceraiannya pun tidak tanggung-tanggung: Hanafi meninggalkan istrinya Rapiah, anaknya Syafei, dan orang paling mencintai dia, yaitu ibunya.

Hanafi dijodohkan dengan Rapiah dalam rangka balas budi karena bapak Rapiah yang juga paman Hanafi sudah banyak membantu dalam kelangsungan pendidikan "eksklusif" Hanafi. Pernikahan ini juga banyak diwarnai tradisi dan adat Minang yang begitu kentara.

Pengubahan namanya dari Hanafi ke Christian Hans juga lambang perceraiannya dari adat Minang yang begitu kental nilai Islamnya mengingat nama Christian begitu identik dengan agama Kristen, arti nama Christian sendiri adalah seseorang yang beragama Kristen. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa agama Kristen identik dengan agama orang-orang Eropa atau Barat.

Kendati "telah bercerai" dan membangun hubungan baru dengan budaya Barat yang diagungkannya, namun Hanafi tetaplah menyisakan jati diri ke-Minangkabauan dalam dirinya tanpa bisa ia membuangnya. Faktor ini yang membuat Hanafi terjebak pada hibriditas. Di satu sisi dia adalah Minang totok, namun di sisi lain dia berusaha keras menjadi setara dengan orang Eropa.

Rifqi Iman Salafi, alumnus Sastra Inggris UIN Jakarta, Pesantren Al-Hikmah 2 Brebes, dan Pesantren Darus-Sunnah Ciputat