Para pelaku peperangan sebagian besar mengalami pendarahan hebat disebabkan terkena tembak maupun serangan yang lain. Hal ini menjadi perhatian para ulama Indonesia yang tergabung di MIAI (al-Majlisul Islami A’la Indonesia) untuk membahas bagaimana hukum transfusi darah untuk kepentingan perang dan penjajahan.

MIAI merupakan wadah semua kelompok umat Islam Indonesia yang didirikan oleh KH Abdul Wahab Chasbullah dan KH Ahmad Dahlan (tokoh NU yang pernah menjadi wakil Hadratussyekh Hasyim Asy’ari dalam kepengurusan NU 1926) pada 12-15 Rajab 1356 H (18-21 September 1937) di Pondok Kebondalem Surabaya, Jawa Timur.

Kedua tokoh pendiri NU itu dibantu oleh KH Mas Mansur Pimpinan Muhammadiyah serta W. Wondoamiseno dari Syarikat Islam (SI).

Para tokoh NU berperan penting dalam kemajuan badan federasi perkumpulan Islam itu. Agenda cukup sentral dalam organisasi tersebut di antaranya Kongres Al-Islam. Namun, para tokoh NU mengubah istilah tersebut dengan Kongres Muslimin Indonesia (KMI) untuk menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia kuat meski terbagi menjadi beberapa kelompok.

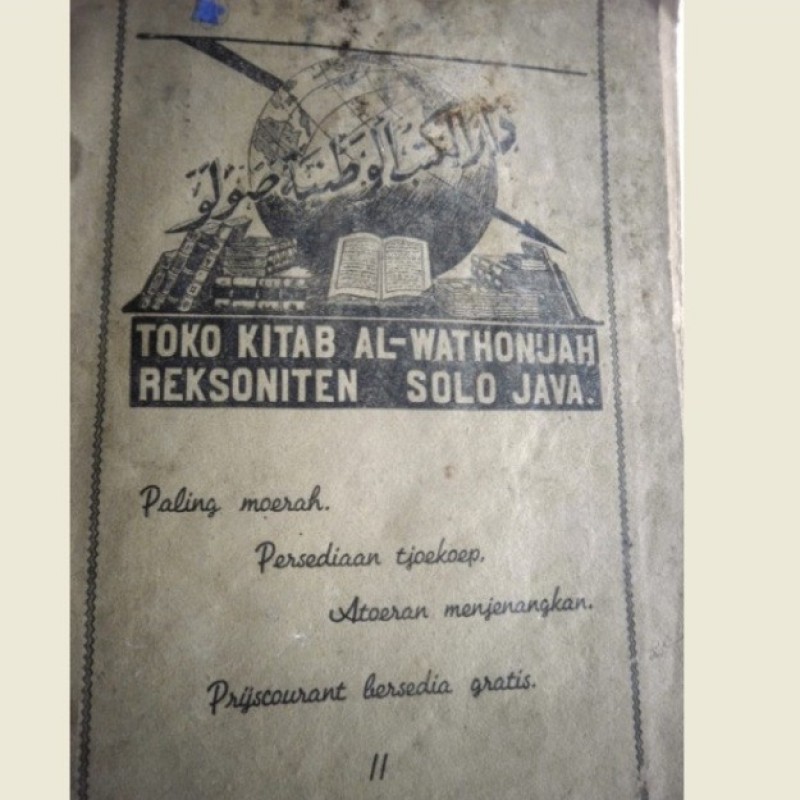

Singkatnya, puncak perjuangan MIAI terlihat pada KMI ketiga pada 5-8 Juli 1941 di Solo, Jawa Tengah. Kongres ini didahului sidang pleno Dewan MIAI untuk membahas persoalan penting dan mendesak di antaranya, 1) perubahan tata negara; 2) soal milisi; dan Bloodtransfoesie (pemindahan/transfusi darah).

Tentang perubahan tata negara, sidang Dewan MIAI memberikan kesempatan kepada dua pembicara utama, yaitu A.Ghoffar Ismail (Wakil PB PII) dan Abikoesno Tjokrosoejoso (PSII). Untuk masalah milisi-diestplicht, sidang mempersilakan kepada Wakil HBNO/Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama (PBNU), KH Ahmad Ilyas untuk membuat pertimbangan.

Sedangkan untuk persoalan bloodtransfoesie terjadi perbedaan pendapat yang cukup sengit antara Persatuan Islam (Persis), PB PII, dan HBNO.

Dalam perdebatana tersebut, Persis membolehkan bloodtransfoesie karena hal itu (sama halnya dengan) ikhtiar menolong atau mengobati orang sakit, terutama yang kekurangan darah dengan cara memindahkan darah dari orang yang sehat kepada orang yang sakit. Namun, atas persoalan bloodtransfoesie ini, HBNO dan PB PII memberikan dua alternatif.

Pertama, pemindahan darah ke lain tubuh yang kekurangan darah guna pengobatan, maka hukumnya seperti pemberian. Kedua, jika karena pemberian itu akan terjadi suatu perkara terlarang, misalnya untuk peperangan yang tidak diridhoi Allah SWT, maka hukumnya terlarang atau tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, hukumnya haram.

Atas argumen syar’i dari HBNO, Kongres Muslimin Indonesia ketiga itu berakhir dengan keputusan bulat, yakni melarang atau mengharamkan bloodtransfoesie untuk kepentingan membantu peperangan Belanda, dan mengharamkan milisi-diestplicht karena perbuatan tersebut berarti membantu penjajah. Sedangkan mengenai perubahan tata negara, menuntut Indonesia berparlemen atas dasar pijakan nilai-nilai agama.

Penulis: Fathoni Ahmad