Patung dan kalung era Majapahit yang ditemukan para peneliti Museum 13 Bojonegoro di Desa Ngelo (dalam hutan KPH Padangan). (Foto: Museum 13 Bojonegoro)

Peradaban Islam di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, tercatat sejak era Majapahit. Ini dibuktikan secara ilmiah melalui prasasti dan data empiris berupa bukti-bukti arkeologis. Selain itu, juga hikayat dakwah Sayyid Jamaluddin Akbar al Husein (Syekh Jumadil Kubro) di Padangan.

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah bercerita, pada era Majapahit (1293-1527), terdapat ulama besar bernama Sayyid Jamaluddin yang mukim dan berdakwah di Padangan, Bojonegoro. Cerita dari Gus Dur ini menjadi hikayat kolektif yang diingat sejumlah masyarakat.

Namun, tak adanya bukti manuskrip membuat kisah keberadaan Sayyid Jamaluddin berhenti serupa mitos nan melegenda. Hal itu wajar. Mengingat, periodisasi dakwah Sayyid Jamaluddin di Padangan cukup lampau. Yakni abad ke-14 M, atau jauh sebelum Majapahit runtuh.

Meski demikian, banyak yang meyakini kisah Gus Dur bukan sekadar bualan. Pasti ada bukti kuat yang kelak akan terlihat.

Secara ilmiah, jika dianalisis dari periode awal hingga tengah Majapahit, ulama besar bernama Sayyid Jamaluddin yang dimaksud Gus Dur, tak lain adalah Sayyid Jamaluddin Akbar al Husain atau Syekh Jumadil Kubro (1310-1453), sosok yang disebut sebagai leluhur Wali Songo.

Sayyid Jamaluddin Akbar masyhur sebagai ulama yang mengislamkan Kerajaan Majapahit. Beliau ayah dari Maulana Ibrahim Asmaraqandi dan Maulana Ishaq. Maulana Ibrahim Asmaraqandi adalah ayah dari Raden Rahmat (Sunan Ampel). Maulana Ishaq adalah ayah Raden Paku (Sunan Giri). Artinya, Sayyid Jamaluddin adalah kakek dari Sunan Ampel dan Sunan Giri.

Sayyid Jamaluddin Akbar ulama yang memiliki jejaring di berbagai daerah. Beliau sosok pembangun jejaring Islam Nusantara, dan penghubung jaringan Islam internasional pada masanya. Nama dan jejak kiprahnya terlacak di berbagai manuskrip. Jalur dakwahnya membentang di berbagai wilayah dan negara.

Peneliti Islam Nusantara, Ahmad Baso, menjuluki Sayyid Jamaluddin sebagai “Sang Puhawang” atau nakhoda yang mendistribusikan ajaran Islam di berbagai wilayah dan teritori negara. Tak hanya episentrum energi, Sayyid Jamaluddin juga sosok yang mentransmisikan sanad Islam ke berbagai belahan bumi.

Pergerakan Sayyid Jamaluddin yang nomaden memainkan peran penting dalam pelebaran jejaring islam. Tak ayal, jaringan yang beliau bangun mencapai Makkah, Makassar, Minangkabau, China, Bugis, Palembang, Siem (Thailand), Kelantan (Malaysia), hingga tentu saja, Majapahit (Jawa).

KH Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo menyebut, kiprah Sayyid Jamaluddin memiliki banyak versi. Lokasi petilasannya pun ada banyak. Di antaranya di Desa Turgu di kaki gunung Kawastu lereng Gunung Merapi dan di Bukit Borgota Semarang. Tapi, makam beliau diyakini masyarakat umum berada di kompleks makam Tralaya Mojokerto.

Sementara Gus Dur sendiri, meyakini lokasi makam Sayyid Jamaluddin Akbar berada di Tosora, Wajo, Sulawesi Selatan. Beliau kerap berziarah ke Tosora pada 1989 silam. Gus Dur menunjukan pada masyarakat bahwa di sanalah, Sayyid Jamaluddin Akbar dimakamkan. Bahkan, Gus Dur juga mendukung adanya Haul Sayyid Jamaluddin Ambar di Tosora, Wajo, Sulawesi Selatan tersebut.

Meski sekadar mampir, keberadaan Sayyid Jamaluddin Akbar di Padangan Bojonegoro memberi dampak besar terhadap peradaban Islam di Padangan pada periode-periode berikutnya. Setidaknya sebagai gerbang pembuka. Ini dibuktikan dengan keberadaan para ulama yang berada di Padangan, di tiap zaman dan peradaban.

Peradaban Majapahit di Padangan

Nama Tlatah Padangan atau Jipang Padangan, sudah disebut-sebut sejak abad ke-14 M melalui Prasasti Canggu yang ditulis Raja Hayam Wuruk pada tahun 1358 M. Dalam Prasasti Canggu, tertulis nama Jipang Padangan sebagai bagian penting dari pintu gerbang pelabuhan sungai Kerajaan Majapahit.

Di era kerajaan Majapahit, tepatnya di bawah rezim Raja Hayam Wuruk (1350-1389), tercatat nama-nama desa di sepanjang Bengawan Solo dan Brantas, yang menjadi pelabuhan sungai (Naditira Pradeca). Catatan Hayam Wuruk ini terdokumentasi dalam prasasti yang ditemukan di Canggu (Trowulan, Mojokerto), bertitimangsa 1358 M.

Dalam prasasti Canggu, tertulis nama Pagdangan dan Djipang sebagai bagian penting dari Naditira Pradeca (pelabuhan sungai) Kerajaan Majapahit. Pagdangan dan Djipang yang dimaksud dalam prasasti, tak lain adalah wilayah bantaran Bengawan Solo yang kelak kita kenal sebagai Jipang Padangan.

Bukti lainnya, pada 2011 silam, sejumlah arkeolog dari Museum 13 Bojonegoro bersama peneliti dari UGM Jogjakarta menemukan lokasi reruntuhan candi yang berada di Desa Ngeper Padangan. Lokasi penemuan itu, tepat berada di tengah hutan KPH Padangan. Berjarak 2 kilometer dari arah pemukiman warga.

Para arkeolog melakukan penggalian selebar 10 meter dengan kedalaman 1 meter. Dari penggalian awal itu, ditemukan puluhan batu bata dengan panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tebal 10 cm. Selain itu juga ditemukan kalung dan asesoris era Majapahit awal. Benda dan asesoris yang ditemukan itu, mengindikasikan era Majapahit sebelum islam.

Dilihat dari jenis dan struktur batu bata yang ditemukan, para arkeolog menyimpulkan bahwa penemuan itu merupakan reruntuhan candi Majapahit. Ini didasarkan dari bentuk struktur dan potongan bata pengunci, yang hanya digunakan sebagai bagian dari candi era Majapahit. Temuan reruntuhan candi ini juga diperkuat hasil analisis arkeolog UGM yang ikut dalam penelitian tersebut.

Penemuan reruntuhan candi itu, sempat membuat sejumlah arkeolog dari berbagai kota berniat melakukan eskavasi gabungan. Sayangnya, sebulan sebelum eskavasi dilakukan, bata-bata yang sudah dikumpulkan di tengah hutan itu, hilang karena diambil dan dijual orang. Eskavasi pun gagal dilanjutkan lebih mendalam.

Tak jauh dari Desa Ngeper Padangan, para arkeolog juga menemukan bekas reruntuhan pemukiman Majapahit yang berada di Desa Ngelo Margomulyo (berada di wilayah hutan KPH Padangan). Selain bekas pemukiman reruntuhan bangunan, juga ditemukan guci, kendi, makam kuno, hingga struktur susunan batu bata.

Para peneliti memastikan temuan itu sebagai bekas reruntuhan pemukiman Majapahit. Ini didasarkan pada ukuran dan konstruksi batu bata yang sama dengan reruntuhan Majapahit yang berada di daerah Mojokerto. Adanya guci, asesoris, makam kuno, dan beberapa inkripsi tulisan arab, menunjukan temuan pemukiman Majapahit itu sudah masuk era islam.

Penemuan arkeologis di Desa Ngeper Padangan merupakan reruntuhan candi Majapahit di era Hindu-Budha. Sementara penemuan reruntuhan di Desa Ngelo Margomulyo (wilayah KPH Padangan), adalah pemukiman Majapahit di era Islam. Ini bukti penting bahwa sejak era Majapahit, di Padangan sudah ada peradaban islam.

Temuan para peneliti ini, jadi bukti bahwa sejak era Raja Hayam Wuruk, Jipang Padangan sudah jadi pintu gerbang transportasi sungai Majapahit. Artinya, riwayat dakwah Sayyid Jamaluddin Akbar di Padangan Bojonegoro, tentu bukan bualan. Sebab, Sayyid Jamaluddin memang masyhur sebagai ulama yang mengislamkan Majapahit. Selain itu, beliau juga sosok puhawang (nakhoda) yang bergerak secara nomaden.

Peradaban Pajang di Padangan

Di era Kesultanan Demak (1481-1554 M), yang kemudian berganti Kesultanan Pajang (1568-1587), Padangan masuk wilayah administratif Kadipaten Jipang. Sejak itu pula, kawasan yang dikenal Jipang Padangan masyhur didiami banyak ulama. Ini dibuktikan adanya sejumlah makam prajurit Giri Kedaton (1481-1680) yang berada di Desa Tebon Padangan.

Menjelang runtuhnya Kesultanan Pajang (1587 M), seorang tokoh Pajang bernama Pangeran Adiningrat Dandang Kusuma (Syekh Sabil Menak Anggrung), bermukim di tempat yang dikenal dengan Kedung Pakuncen (Kuncen Padangan). Di tempat ini, Mbah Sabil berkonsolidasi dengan tokoh Pajang lain seperti Mbah Sambu Lasem dan Mbah Abdul Jabbar Tuban.

Beberapa tahun setelah Kesultanan Pajang benar-benar runtuh, sekira 1618 M, Mbah Sabil bersama Katib Khasim mendirikan Pesantren Menak Anggrung di Kuncen Padangan. Melalui pesantren Menak Anggrung, Islam berkembang pesat. Sementara konsolidasi antara Mbah Sabil, Mbah Sambu, dan Mbah Jabbar juga masih terus berlanjut.

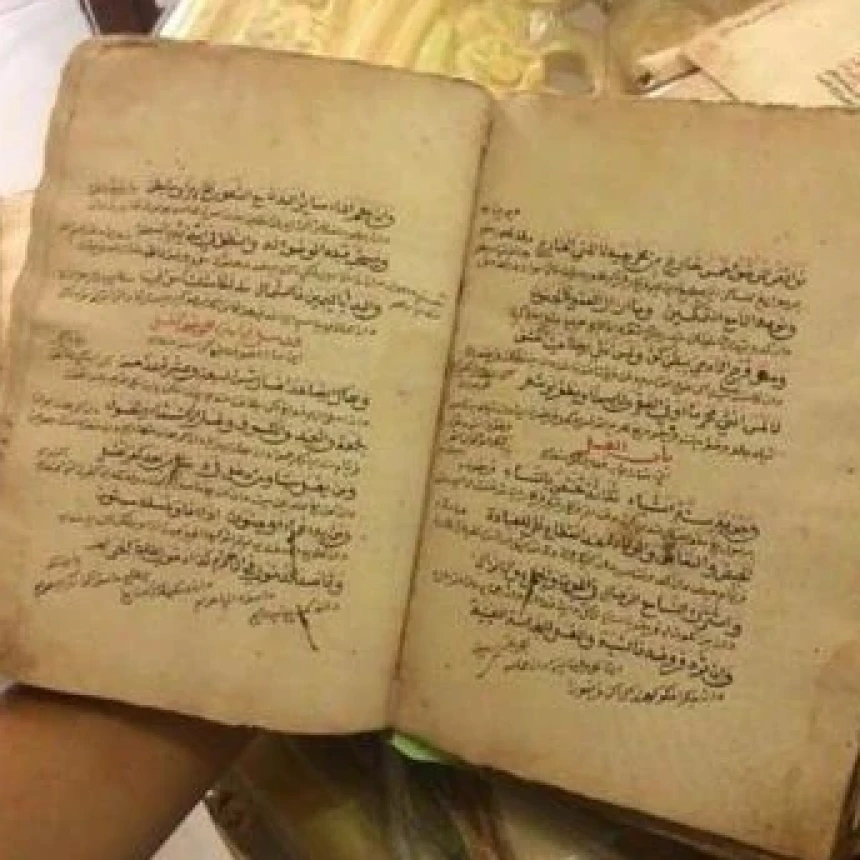

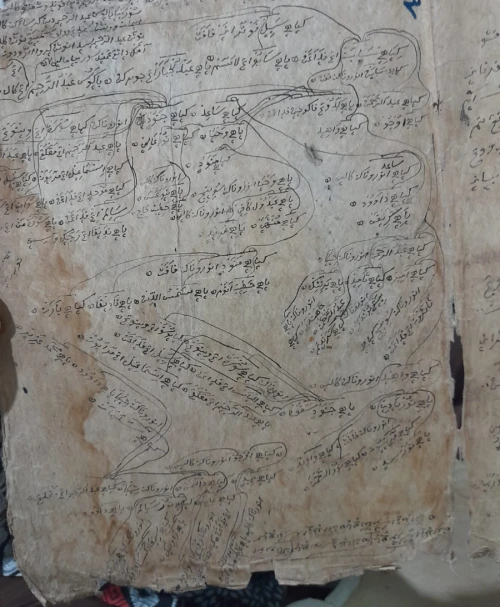

Dalam Manuskrip Padangan (hal. 3) karya Syekh Abdurrohman Alfadangi (1776-1877), menyebut secara detail konsolidasi genealogis antara Mbah Sabil Padangan, Mbah Sambu Lasem, dan Mbah Jabbar Tuban. Mbah Sabil menjadikan Mbah Sambu Lasem dan Mbah Jabbar Tuban sebagai anak menantunya. Mbah Sambu dinikahkan dengan Nyai Sambu binti Sabil. Mbah Jabbar dinikahkan dengan Nyai Moyokerti binti Sabil.

Konsolidasi antara 3 tokoh ulama Pajang itu, menjadikan persebaran Islam kian pesat. Pada periode 1600 M, Padangan menjadi episentrum peradaban Islam yang menghubungkan koridor Lasem dan Jojogan Tuban. Padangan disebut-sebut sebagai tanah yang diberkahi. Tanah berselimut cahaya (Fiidarinnur). Meski, seiring terjadinya perang, peradaban Islam di Padangan sempat melemah.

Keterangan gambar: Halaman 3 Manuskrip Padangan yang menjelaskan tentang genealogi pergerakan 3 tokoh Pajang di Padangan. Ketiganya adalah Mbah Sabil, Mbah Sambu, dan Mbah Jabbar.

Peradaban Fiidarinnur Padangan

Sekitar dua ratus tahun kemudian (awal dekade 1800 M), Syekh Abdurrohman Alfadangi atau Mbah Abdurrohman Klothok, berupaya mengembalikan peradaban Fiidarinnur. Di tiap penulisan kitab, beliau kerap menyemat julukan Fiidarinnur di belakang namanya: Syekh Al Hajj Abdurrohman Fiidarinnur. Ini mulai terlihat di catatan beliau yang bertitimangsa 1806 M.

Fiidarinnur, jika diartikan secara harfiah, bermakna: ing ndalem omah cahaya atau di dalam taman cahaya. Tentu, artinya sama dengan Padangan Kota Cahaya. Tanah berselimut cahaya. Cahaya di sini, bukan berarti cahaya lampu. Tapi secara maknawiah, cahaya ilmu dan petunjuk.

Penyematan Fiidarinnur bukan tanpa alasan. Syekh Abdurrohman sangat paham, ratusan tahun silam, Padangan adalah pilar peradaban Islam yang dibangun para datuknya. Jika diurut ke atas, Syekh Abdurrohman adalah dzuriyah ke-8 dari Sayyid Jamaluddin Akbar al Husein.

Urutan nasabnya: Abdurrohman bin Syahiddin bin Anom bin Abdul Jabbar bin Abdul Halim (Benowo) bin Sayyid Abdurrohman (Sultan Pajang) bin Ali Syihabuddin (Kebo Kenongo/Ki Ageng Pengging Tsani) bin Syarif Muhammad Kebungsuwan (Pangeran Andayaningrat/Ki Ageng Pengging Awal) bin Sayyid Jamaluddin Akbar al Husaini.

Kelak, pada abad ke-19 (1800 M), di era Syekh Abdurrohman, Padangan kembali masyhur sebagai ranah Fiidarinnur. Terbukti, banyak ulama Sadat Alawiyin dan para aulia penyebar Islam yang mukim dan dimakamkan di Padangan. Di periode inilah, banyak nama ulama bermunculan di Padangan.

Habib Luthfi bin Yahya Pekalongan pernah menyebut, ada sebanyak 300 Aulia dari abad ke-16 hingga ke-19 yang disemayamkan di makam umum Padangan Bojonegoro. Beberapa diantaranya sudah masyhur diziarahi. Namun, banyak diantaranya belum diketahui. Ini alasan pada 1990-an lalu, Habibana Luthfi berkunjung ke Padangan untuk membuka makam ulama yang bernama Sayyid Abu Bakalr Alaydrus.

Rentetan kronik dan historiografi di atas, membuat nama Padangan identik peradaban Islam dari zaman ke zaman. Tak heran jika kelak, Padangan jadi markas Divisi Malang Negoro, pasukan Diponegoro era Perang Jawa (1825-1830); jadi basis utama pergerakan Sarekat Islam (1913); dan jadi tempat lahirnya embrio NU Bojonegoro (1938).

Ahmad Wahyu Rizkiawan, Khadim di Pondok Pesantren Ar-Ridwan Al Maliky Bojonegoro dan penulis buku "Kronologi Lahirnya NU Bojonegoro"