Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyyah Syafi’iyyah Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Hal ini berarti memutuskan NU dari segala macam politik praktis yang telah dijalani selama beberapa dekade.

Dalam teks khittah, termaktub “Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah diniyyah adalah wadah…”. Martin van Bruinessen dalam “NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru” (1994: 114) menulis hal tersebut hendak menegaskan bahwa NU bukanlah organisasi politik. Sejak saat itu, Munas NU merekomendasikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk melarang seluruh pengurus di semua tingkatan merangkap jabatan di organisasi-organisasi politik.

Keputusan untuk kembali ke Khittah NU 1926 tentu menimbulkan gejolak di dalam tubuh NU. Namun, keputusan telah diambil dan didukung berbagai pihak sehingga hal tersebut kian matang dan membuat NU beralih fokusnya dalam apa yang diamanatkan dalam Muktamar, tidak lagi pada dunia politik praktis, tetapi lebih kepada sosial keagamaan.

Keinginan untuk kembali ke Khittah NU 1926 sebetulnya mulai tumbuh sejak Muktamar ke-25 NU di Surabaya tahun 1971. Harapan untuk kembalinya NU pada titik pertama kali didirikan itu semakin menguat pada Muktamar ke-26 di Semarang tahun 1979. Puncaknya, hal tersebut diputuskan pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984.

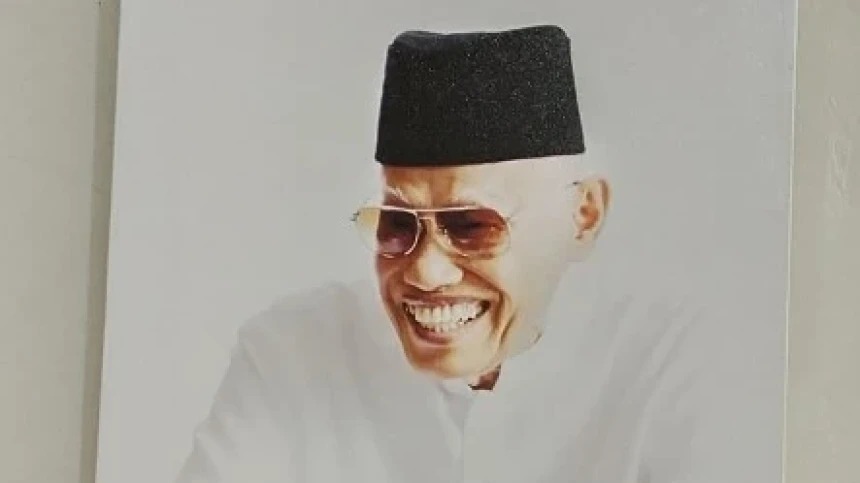

KH Ali Yafie, salah satu tokoh NU, dalam suatu wawancaranya dengan Republika tahun 1997 (KH Ali Yafie: Jati Diri Tempaan Fiqih (2001), menyampaikan bahwa kembali ke khittah itu seperti memutar balik arah jarum jam. Pasalnya, hal tersebut mengembalikan NU kepada titik semula keberangkatannya, titik saat NU didirikan oleh para muassisnya.

Bagi Kiai Ali Yafie, hal tersebut merupakan pilihan yang cukup baik. Sebab, NU di dalam pandangannya jika tetap dalam ranah politik praktis justru pengabdiannya terhadap umat di bidang keagamaan yang menjadi titik tolaknya semakin menurun. Karenanya, NU perlu dikembalikan kepada titik di mana ia dilahirkan sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan. Hal demikian agar warga NU dapat menumbuhkan berbagai macam potensi warganya, khususnya dalam bidang perekonomian.

“Maka lebih baik NU kembali kepada khittah yakni gerakan sosial keagamaan untuk mengembangkan akses umatnya yang begitu banyak, terutama dalam menggalang dan menumbuhkan potensi ekonomi rakyat.”

2 amanah Khittah NU 1926

Rais Aam PBNU 1991-1992 itu menyampaikan bahwa ada dua amanah penting dari kembali ke Khittah 1926. Pertama, menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat. Kedua, pendidikan atau pembinaan masyarakat kepada akhlak yang mulia. Dalam pandangannya, kedua hal tersebut tidak seimbang karena lebih banyak porsi pada poin pertama, ketimbang poin keduanya.

Dari sini, Kiai Ali menaruh pesan penting terhadap titik yang perlu diperhatikan adalah soal pembinaan bagi umat. Namun, hal tersebut memang membutuhkan proses yang tidak sebentar dan cukup panjang.

Dalam kesempatan yang lain, ulama yang dikenal sebagai pencetus fiqih lingkungan itu meyakini dengan keputusan NU kembali ke Khittah 1926, NU bakal melahirkan tokoh-tokoh intelektual. Hal tersebut barangkali tidak lain karena amanah Khittah 1926 terus diupayakan dapat berjalan dengan semestinya.

Baginya, NU telah belajar cukup banyak dari politik dengan menjelma sebagai sebuah partai politik. Meskipun, menurutnya, terjunnya NU ke wilayah tersebut tidak banyak meraih keuntungan. Namun demikian, pengalaman selama beberapa dasawarsa di wilayah tersebut menjadikan NU lebih mengerti dan dewasa menghadapi dunia yang bernama politik. Para ulamanya ada yang sudah menjelma jadi politikus dan sebagian besar sudah mengerti politik.

Oleh karena itu, Kiai Ali Yafie meyakini bahwa di dalam tubuh NU, kelak tumbuh para cendekiawan. “Di NU, sudah tumbuh kelompok politisi dan menyusul tumbuhnya generasi intelektual,” katanya sebagaimana dikutip dari harian Kompas edisi Ahad, 28 Januari 1996, yang terdapat dalam buku KH Ali Yafie: Jati Diri Tempaan Fiqih (2001: 189).

Penulis: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad