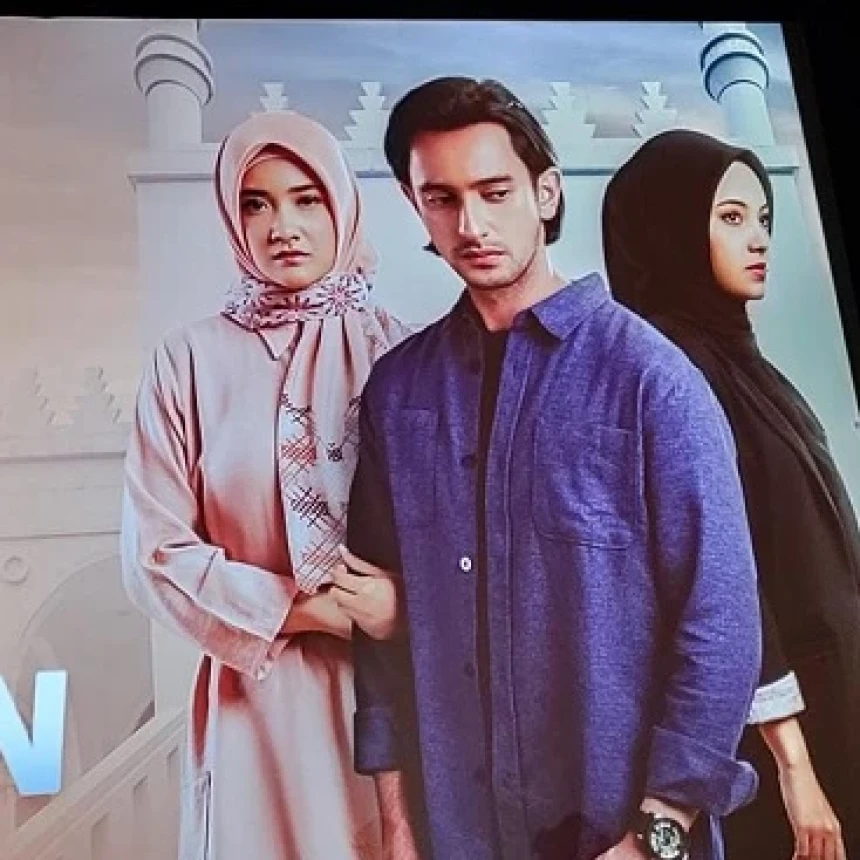

Salah satu adegan yang memperlihatkan Alina Suhita dan Ratna Rengganis dalam film Hati Suhita. (Foto: Dok. @filmhatisuhita)

Perjodohan memang hal yang umum terjadi di dunia pesantren. Putri seorang kiai dipersatukan dalam ikatan pernikahan dengan putra seorang kiai lain. Hal ini dipandang sebagai sebuah langkah untuk menjaga hubungan kekerabatan antarkiai atau pesantrennya, lingkungan kedua individu yang dipasangkan itu, hingga keturunan yang kelak diharapkan dapat meneruskan kepemimpinan pesantrennya. Itulah yang diharapkan KH Abdul Hanan Musthofa dan istrinya ketika menikahkan putra tunggalnya, Abu Raihan al-Birru atau Gus Birru dengan Alina Suhita dalam film Hati Suhita (2023).

Karena perhatian putranya yang berkurang terhadap pesantren yang sudah didirikan dan dirintisnya, perjodohan yang dilakukan itu juga karena melihat Alina sebagai sosok yang layak untuk membantunya dan diharapkan dapat meneruskan perhatiannya terhadap pesantren tersebut. Namun, hal itu menjadi bumbu tambahan saja mengingat perjodohan itu dilakukan sedari Gus Birru dan Alina masih kecil. Sebab, ada adegan yang menampilkan pertemuan Alina dan Gus Birru dan ada dialog harapan kedua orang tua masing-masing terhadap perjodohan mereka kelak.

Keduanya menikah atas dasar kepatuhan kepada orang tua mereka. Meskipun sudah saling mengenal sejak kecil mula, tetapi keduanya tidak menjalin hubungan secara khusus. Bahkan, Gus Birru yang seorang aktivis telah memiliki kekasih hati. Dari sinilah awal konflik bermula. Di satu sisi, ia masih mencintai kekasihnya, Rengganis. Namun, di sisi lain, ia tidak kuasa untuk menolak permintaan orang tuanya itu sehingga patuh saja untuk menikah. Dampaknya jatuh pada Alina yang secara terang-terangan tidak disukainya dan enggan menyentuhnya.

Namun, seiring waktu, Rengganis pun enggan menghancurkan rumah tangga mantan kekasihnya itu. Bahkan, Rengganis pula yang menjadi titik balik kembalinya Gus Birru kepada Alina batas kesabarannya sudah terlampaui sehingga kabur ke rumah kakek neneknya.

Film ini hendak menampilkan bahwa perempuan juga memiliki nilai penting dalam sebuah pesantren, tidak hanya laki-laki. Dalam sebuah budaya yang patriarkis, kerap kali perempuan ditampilkan hanya sebagai pelengkap dari laki-laki, nyai hanya pelengkap kiai. Namun, film ini justru menampilkan Alina sebagai sosok penting dalam Pesantren Al-Anwar, bukan hanya bagi institusi itu sendiri, tetapi juga bagi para santri dan keluarganya.

Kesetaraan yang kontras

Dari situ, film ini hendak menunjukkan makna kesetaraan dalam dunia pesantren. Bahkan, kesetaraan itu juga ditampilkan dengan penunjukan Alina sebagai kepala sekolah. Hal ini dipilih karena sosoknya dianggap memiliki kemampuan yang mumpuni. Namun, hal lain yang tidak dapat dinafikan adalah posisinya sebagai menantu.

Alina juga tampil berani untuk melobi Kiai Hanan yang notabene mertuanya untuk melancarkan proyek pembuatan film dokumenter mengenai pesantren. Lobinya itu berhasil dilaksanakan sampai mendapat izin pembuatan film tersebut dari semula yang enggan. Alina juga berhasil meluluhkan hati mertuanya yang menolak keras suaminya dalam membuat kafe dengan mengajaknya untuk mengunjungi secara langsung.

Menjadi janggal saat proses lobi tersebut dilakukan di masjid. Obrolan perizinan sesuatu biasanya dilakukan di dalam rumah kiai dalam suasana yang penuh ketakziman. Hal tersebut tidak tampak. Apalagi Kiai Hanan tampak tengah memantau santri mengaji. Semakin aneh dalam dunia pesantren.

Di samping itu, dalam film dokumenter itu sendiri, Alina menjelaskan bahwa pesantren tersebut mengusung kesetaraan antara santri laki-laki dan perempuan. Keduanya tidak dibedakan satu sama lain. Bahkan, ada forum bahtsul masail yang mendudukkan santri perempuan dan laki-laki beradu argumentasi dalam merumuskan dan memutuskan suatu masalah sosial kemasyarakatan dalam pandangan agama.

Sayangnya, tak ada adegan yang menunjukkan hal tersebut. Jangankan bahtsul masail, pengajian kitab para santri juga tidak ada adegannya sama sekali dalam film ini. Padahal mengambil latar pesantren yang notabene, pengajian kitab menjadi salah satu unsur penting dalam pesantren sebagaimana disebutkan Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya Tradisi Pesantren. Ada satu adegan Kiai Hanan menyampaikan tafsir. Namun, adegan itu justru disampaikan kepada istrinya, bukan kepada para santri atau jamaah dalam suatu ceramah.

Pun kealiman Alina juga tidak ditunjukkan dalam film tersebut. Lebih-lebih, Alina justru bukan menyampaikan pengajian di pesantrennya, melainkan mengampu pelajaran sastra di sekolah. Barangkali, film ini hendak menunjukkan bahwa santri tidak hanya belajar mengaji, tetapi juga mempelajari pengetahuan umum.

Namun mestinya, hal utama itu tidak ditinggalkan begitu saja. Padahal, film bukanlah sekadar dialog, tetapi visual juga menjadi unsur yang tidak kalah penting. Bahkan sutradara bisa memainkan gambar itu untuk menunjukkan kesetaraan yang sesungguhnya, tidak sekadar melalui dialog yang non-sense.

Paling tidak, ketika Alina menyampaikan hal tersebut, muncul adegan adu argumentasi antara santri laki-laki dan perempuan dalam film. Namun, nyatanya hal itu tidak ada. Padahal, sebagaimana disebut Blain Brown dalam Cinematography: Theory & Practice (2016) bahwa setiap elemen, warna, bayangan itu ada untuk satu tujuan dan bagiannya dalam visual dan skema penceritaan semestinya sudah terpikirkan secara matang.

Entah karena memang unsur kesetaraan atau lainnya, Kang Dharma juga tampil sebagai sosok yang terlampau berani terhadap Alina. Sekalipun Alina pernah menjadi muridnya di Pesantren Al-Anwar, tetapi ia sudah menjadi bagian dari keluarga pesantren tersebut. Sikap yang ditunjukkan Kang Dharma tidak mencerminkan kesantrian dengan dialognya yang terlampau ‘berani’.

Apalagi penampilannya juga yang tidak mengenakan peci dengan celana panjang yang menggantung di atas mata kaki. Padahal posisinya saat itu bukan sekadar menemui Alina, tetapi juga menghadap keluarga Pesantren Al-Anwar yang menjadi tempat pengabdiannya semula.

Hiburan

Lepas dari itu, film ini berhasil menyuguhkan hiburan yang asik dengan hadirnya pemain-pemain figuran, seperti Aruna yang diperankan Devina Aureel, Rizal yang diperankan Tanta Ginting, dan Zaki yang dimainkan Tutus Thomson. Dialog-dialog yang disampaikannya dengan nada ceplas-ceplos dan aktingnya yang dimainkan secara jenaka mampu mengocok membuat penonton tertawa.

Alur yang maju mundur juga rupanya dibuat guna memainkan emosi penonton. Perasaan penonton dibuat bergelombang, naik turun, mulai dari sedih dengan keadaan Alina, kesal dengan sikap Gus Birru, gembira dengan celotehan figuran, dan berujung pada bahagia karena kembali bersatunya dua tokoh utama.

‘Ala kulli hal, film Hati Suhita telah mengangkat pesantren ke dunia perfilman. Langkah demikian perlu untuk terus dilakukan agar wajah terbaik pesantren dapat terus hidup bukan saja di kalangan pesantren sendiri, tetapi publik secara umum. (Syakir NF)