‘Hadrah Kiai’: Ulama Nusantara dalam Syair Kontemporer

NU Online · Rabu, 25 Oktober 2017 | 00:00 WIB

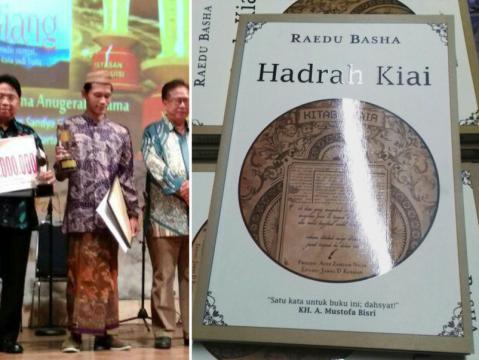

Ajang penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Yayasan Hari Puisi Indonesia pada Rabu, 4 Oktober 2017, di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Kontributor NU Online berkesempatan melakukan wawancara singkat dengan Raedu Basha terkait buku puisinya dan prestasi yang telah diraihnya tersebut.

Bisa diceritakan secara singkat latar belakang anda khususnya awal mula anda berkenalan dengan dunia sastra atau puisi ini?

Saya suka sastra sejak kecil dan benar-benar menyukainya ketika nyantri di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-guluk Sumenep. Di pesantren yang diasuh almaghfurlah Kiai Ahmad Basyir Abdullah Sajjad ini iklim literasinya cukup kuat dan saya menempa diri dalam tradisi diskusi sastra dan membaca buku di luar teks pelajaran, ini tren saat saya nyantri dulu. Di Annuqayah, saya belajar menulis kepada Ra Faizi, Ra Zamiel, dan pada karya para senior Annuqayah, seperti Jamal D Rahman, Aryadi Mellas, M Idhavi F, Muhammad Al-Fayyadl, dan lain-lain. Tapi tak lepas dari tradisi keluarga saya sendiri juga mempengaruhi saya sampai sekarang, almarhum kakek dan almarhum ayah setiap hari meluangkan waktu untuk muthala’ah, menerjemah atau mengarang sampai akhir hayat.

Terkait buku Hadrah Kiai ini, seperti apa gambaran singkatnya?

Buku berisi puisi-puisi tematik kiai-kiai Nusantara. Puisi-puisi yang ada di Hadrah Kiai terdiri dari dua bagian, Hadrah Arwah dan Hadrah Hayah, terdiri dari puisi tentang atau untuk ulama lintas generasi, lintas mazhab bahkan lintas ormas baik yang sudah wafat maupun yang masih berjuang hingga hari ini. Secuil sudah ada di sinopsis bukunya dan beberapa endorser yang diunggah di internet.

Bentuk puisinya?

Gaya cerita atau gaya ucap yang berbeda-beda, kadang sedih, bahagia, haru, kadang pula lucu menggelitik, nyentrik. Ini terjadi karena puisi-puisi dalam Hadrah Kiai ditulis dengan sikon dan pendekatan yang berbeda-beda. Sebenarnya saya hendak mengonsepnya sebagai manakib, di mana tradisi manakib merupakan khazanah sastra pesantren yang mandeg, tapi saya kemudian menyadari siapa saya ini dibandingkan siapa pengarang Manakib al-Jailani, siapa pengarang Jami' Karamatil Auliya', dan sebagainya. Maqam spiritual mereka yang bikin saya gentar untuk menganggap manakib. Akhirnya saya kembali kepada posisi habitat saya sendiri, saya cuma etnografer secara akademik dan santri secara kultur. Sudah, itu saja.

Kalau tentang judulnya, mengapa "Hadrah"?

Kalau anda membaca etnografi dan mencari di mana munculnya musik hadrah, maka anda akan menemukan nama kampung bahkan nama desa saya. Jadi bagi orang kampung saya, hadrah bisa sangat luas maknanya karena telah mengalami banyak peristiwa dan pemaknaan. Hadrah bisa dimaknai sebagai bentuk menghadirkan sosok mulia dan dihormati, bisa sebagai genre musik dan alat musik, bisa sebagai tawasul misalnya ila hadratin bisa sebagai “ke hadirat” bahkan bisa sebagai sebuah ritus yang lain. hadrah karena sangat akrab dengan kehidupan saya sejak kecil. Kalau boleh cerita, kakek saya sendiri termasuk komponis lirik hadrah dan punya diwan syair hadrah, sanad beliau kepada Ahmad bin Ta’lab (Raja Hadrah Indonesia). Lalu mengapa saya milih judul hadrah? Sebab saya ingin meng-hadrah-kan para ulama Nusantara supaya generasi Islam pada khususnya tidak ahistoris dan publik luas bisa mengenal kiprah dan sejarah ke-Indonesia-an.

Untuk puisi-puisi dalam buku Hadrah Kiai ini sejak kapan mulai ditulis?

Mulanya saya menulis puisi bertema kiai pada 2006, ketika saya kelas 2 Madrasah Aliyah, tapi inisiatif untuk fokus pada topik ini sejak 2014, tepatnya pada saat proposal tesis saya yang bertopik kiai ditolak. Saya kemudian menumpahkannya ke puisi dan saya sangat menikmatinya sampai hari ini. Saya pun mencoba kirimkan ke media massa, perlombaan, dan alhamdulillah, keramat kiai itu benar-benar saya rasakan.

Bisa diceritakan juga bagaimana proses dan mengapa buku ini bisa meraih penghargaan Buku Pilihan HPI 2017?

Saya tahu Hari Puisi Indonesia adalah penghargaan tahunan di TIM bagi penyair lintas generasi, setiap penerbit atau penulis melakukan submit terbitannya. Tim penilainya Prof. Dr. Abdul Hadi WM, Soetardji Calzoum Bahri, dan Prof. Maman S Mahayana. Buku saya baru selesai cetak waktu itu, langsung submit dan berkompetisi dengan ratusan buku. Saya tak menyangka akan dapat penghargaan, namun ada dugaan menang, sebab selama ini belum ada karya serupa, baik sebagai sastra maupun etnografi.

Bagi anda, apa makna penghargaan dari HPI 2017 dan makna buku ini sendiri bagi anda, pesantren, maupun lingkungan yang lebih luas?

Pertanyaan yang berat, heehe. Tentang penghargaan, ini penghargaan untuk para Kiai bukan untuk saya, untuk sastra pesantren tentu saja, untuk dinamika bidang etnografi juga. Sedangkan makna buku ini bagi saya adalah jalan pengabdian sebagai santri dan antropolog. Puisi hari ini mulai mendapatkan tempat di tengah masyarakat kendati sebagian masih menggap tempat penyair salon. Padahal menurut Rendra, puisi harus dekat dengan masyarakat. Saya berharap, kelak, nama, ruang, simbol dan bunyi dalam Hadrah Kiai akan menjadi monumen ingatan.

Pesan-pesan anda berkaitan dengan Hadrah Kiai?

Saya terkesan pesan seorang sahabat, bahwa problematika ke-Indonesia-an jawabannya ada dalam ke-Indonesia-an juga, tak perlu mencari sosok panutan ke seberang lautan.

Lalu harapan anda pribadi secara umum kedepannya?

Dalam disiplin keilmuan, pertama, berharap kalangan santri harus lebih serius mengawal tradisi, al-muhafadhah dan al-akhdu harus benar-benar dipandang sejajar. Kedua, sastra harus dipandang sebagai pengetahuan yang ilmiah sebagaimana ulama salaf menempatkan sastra sebagai metode keilmuan. Ketiga, di bidang antropologi kita krisis metode. Keempat, pembaca sastra harus lebih terbuka melihat berbagai tema yang ditawarkan karya sastra. Adapun harapan saya setelah ini, lahirnya diskusi tentang keberagamaan, kebinnekaan, rahmat antar sesama manusia, sehingga terjadi kehidupan ber-Indonesia yang ikhlas mengabdi untuk bangsa dan negara. Saya kadang miris melihat banyaknya orang tidak kenal sejarah bangsanya, menyebut Walisongo tidak ada, Gajah Mada adalah Gaj Ahmada, Pancasila thaghut, sampai dengan umat muslim tak segan meneriaki ulamanya kafir dan berbagai ketidaknyamanan. Bukankah hari ini bangsa kita sedang resah perihal ini?

(Muhammad Uwais Sidhi Weiss/Red: Mahbib)

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang

2

Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun

3

Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah

4

Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur

5

Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa

6

Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa

Terkini

Lihat Semua