Namun, belum genap sebulan ia pindah lagi ke SDN Nomor 27 Kauman, yang terletak di sebelah utara Masjid Agung dan tak jauh dari rumah keluarga Mahbub saat tinggal di Kota Bengawan.

Selain bersekolah di SDN Kauman, di waktu siang hingga menjelang maghrib, Mahbub juga menimba ilmu di salah satu sekolah agama yang termasyhur di Kota Solo, Madrasah Mamba’ul Ulum. Di sekolah inilah, ia kemudian berjumpa dengan beberapa guru yang disebutnya dalam novel yang ia tulis, berjudul: Dari Hari ke Hari (1975).

Salah satu guru yang berkesan bagi Mahbub adalah Kiai Amir. Sebab dari Kiai Amir lah, Mahbub dapat berkesempatan membaca banyak buku baru; Si Samin, Si Dul Anak Betawi, Tom Sawyer (karya Mark Twain), dan sejumlah karangan Karl May.

Di rumahnya, Kiai Amir memang membuka persewaan buku atau perpustakaan pinjaman. Kita tahu, di masa hidupnya, Mahbub kemudian menjadi seorang penulis buku dan kolumnis ternama. Dan barangkali, fase perjumpaan dengan Kiai Amir inilah yang membawa perubahan besar bagi seorang penulis bernama Mahbub Djunaidi.

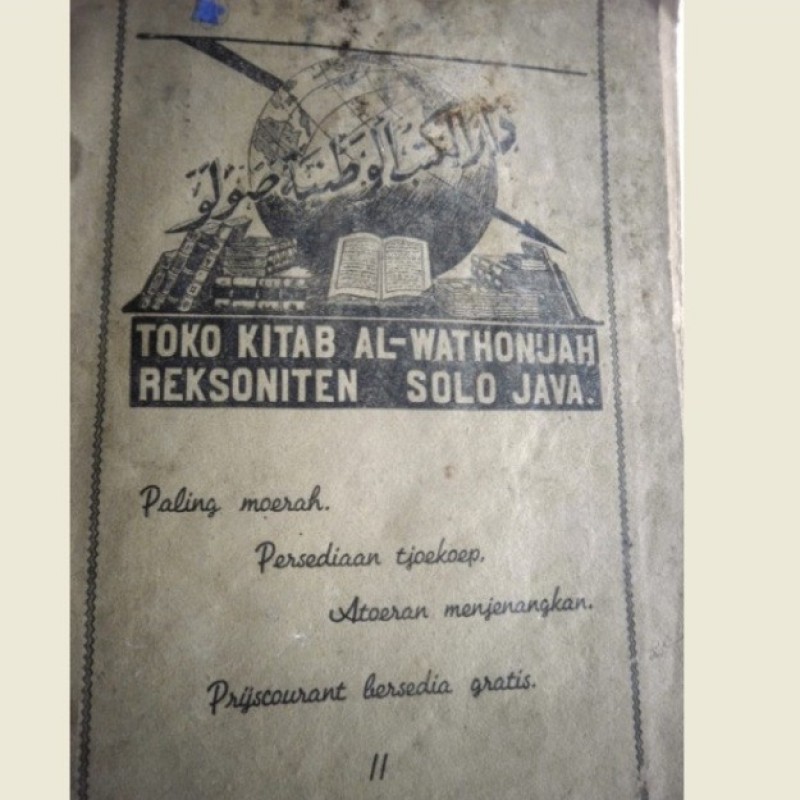

Selain menjadi tempat peminjaman buku, di lokasi tersebut Kiai Amir juga membuka sebuah toko kitab yang diberi nama “Al-Wathonijah”. Tentang keberadaan toko kitab tersebut, penulis pernah menemukan iklannya pada salah satu buku terbitan tahun 1936.

Untuk pergi ke rumah Kiai Amir yang terletak di daerah Reksoniten, Mahbub yang tinggal di Kauman dapat menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jarak sekitar kurang dari 1 kilometer.

Memang benar, perpustakaan yang dikelola oleh Kiai Amir tersebut cukup masyhur di masanya. Para pengunjungnya tidak hanya datang dari Reksoniten, tetapi juga daerah lain di sekitarnya seperti Kauman, Baluwarti, dan lainnya.

Dalam buku tersebut, terdapat pula foto Kiai Amir yang mengenakan baju beskap, kain batik wiron, dan memakai blangkon sebagai penutup kepala. Persis dengan apa yang dituliskan Mahbub kala ia berjumpa pertama kali dengan sang guru. Pakaian yang dikenakan oleh Kiai Amir tersebut memang menjadi ciri khas dari guru Mamba’ul Ulum.

Sabar dan Disiplin

Dari penemuan di salah satu buku karya Kiai Amir tersebut, penulis mencoba untuk menelusuri lebih jauh tentang riwayat hidup Kiai Amir. Dari Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH M. Dian Nafi’ saya mendapatkan beberapa keterangan mengenai jalur nasab Kiai Amir. Oleh Kiai Dian, saya pun diarahkan untuk menemui salah satu putra Kiai Amir yang bernama H. Abdullah Basuki Prabawiguna.

Selepas waktu ashar hingga menjelang buka puasa, pada hari ke-27 bulan Ramadhan, saya berkesempatan untuk berkunjung ke kediaman Pak Basuki, begitu saya memanggilnya. Pak Basuki yang kini tinggal di Jalan Honggowongso, sebelah selatan kantor PCNU Surakarta, merupakan putra kedua Kiai Amir. Dari pernikahannya dengan dengan Nyai Suwahmi, Kiai Amir dikaruniai lima anak. Mereka yakni Abdullah Slamet, Abdullah Basuki, Muh. Fauzan, Sihatun, dan Ma’munatun.

Di mata Basuki, Kiai Amir yang lahir pada 25 Desember 1905, dikenal banyak orang sebagai sosok guru Mamba’ul Ulum yang memiliki karakter disiplin, sabar, dan tanggung jawab. Selain itu ia juga dikenal sebagai seorang penulis khat. “Bapak juga pintar dalam menulis kaligrafi. Selain menulis buku, karya seni Kaligrafi juga menjadi salah satu usaha bapak,” kenang Basuki.

Pemilik nama lengkap Muhammad Amir Chamzah tersebut sejak kecil dididik di dalam keluarga yang memegang teguh ajaran agama. Ayah Kiai Amir, Kiai Fadhil merupakan seorang ulama yang ikut andil dalam merintis Madrasah Mamba’ul Ulum bersama sejumlah kiai lain seperti Tafsir Anom V, Kiai Idris, Kiai Bagus Arfah, dan lain sebagainya.

Kiai Fadhil yang juga dikenal dengan sebutan Khatib Arum (Ketib Arum) mengasuh sebuah pesantren di daerah Jenengan. Pesantren tersebut kemudian masyhur dikenal dengan nama Pesantren Jenengan. Dari ayahnya, Kiai Amir mendapatkan pelajaran agama di usia dini. Ia kemudian melanjutkan nyantri ke beberapa pesantren, di antaranya Pesantren Jamsaren (yang diasuh oleh pamannya, Kiai Idris) dan Pesantren Tremas Pacitan yang kala itu diasuh oleh Kiai Dimyati.

Ayah Kiai Amir, Kiai Fadhil sendiri merupakan putra dari pasangan Kiai Muhammad Zahid dan RA Syamsiah (putri Kiai Imam Rozi). Selain Kiai Fadhil (ayah Kiai Amir), Kiai Zahid dikaruniai putra-putri yang bernama Kiai Saerozi (wafat di Mekah), Nyai Muhammad Tohir (ibu Kiai Abdul Muid Tempursari), dan Kiai Idris (Pengasuh Pesantren Jamsaren, Mursyid Thariqah Syadziliyah, dan pernah menjadi Kepala Sekolah Madrasah Mamba’ul Ulum).

Kemudian, kakek buyut Kiai Amir, yang bernama Kiai Imam Rozi dari Tempursari Klaten, merupakan seorang ulama dan panglima perang (manggala yudha) pasukan Pangeran Diponegoro yang memiliki gelar “Singa Manjat”. Kiai Imam Rozi menikah dengan Nyai Ahadiyah (buyut dari Pangeran Sambernyawa/ Mangkunegara I) dan dianugerahi putri yakni RA Syamsiah, yang tak lain nenek dari Kiai Amir.

Selepas dari menimba ilmu ke beberapa pesantren, Kiai Amir ikut mengajar di Madrasah Mamba’ul Ulum Surakarta. Di sana ia mendapatkan gelar Gunawiyata. “Wiyata itu artinya pendidik, sedangkan Guna maknanya kurang lebih bermanfaat untuk orang lain,” terang putra Kiai Amir, Abdullah Basuki.

Sementara itu, Pesantren Jenengan yang dulu diasuh oleh ayah Kiai Amir, sepeninggal ayahnya, estafet pengasuh Pesantren Jenengan kemudian dilanjutkan oleh Kiai Ma’ruf Mangunwiyata (putra dari KH Abdul Muid Tempursari Klaten, Mursyid Thariqah Syadziliyyah). Kiai Ma’ruf ini sepupu sekaligus menantu Kiai Fadhil Ketibarum (Kiai Ma’ruf menikah dengan adik Kiai Amir yang bernama Nyai Mubarokah, pen). Kiai Ma’ruf ini selain mengasuh Pesantren Jamsaren, juga ikut mengajar di Mamba’ul Ulum.

Sedangkan Kiai Amir sendiri, setelah berkeluarga tinggal di Reksoniten. Di sana ia membuka usaha toko kitab serta persewaan buku. Sementara Nyai Amir ikut membantu sang suami dengan berdagang kain batik.

Kiai Amir wafat pada Kamis Pahing tanggal 25 Oktober 1973 atau bertepatan dengan 28 Ramadhan 1395 H, dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kuncen Makamhaji Kartasura. Pada saat wafat, dia meninggalkan sejumlah banyak karya juga koleksi buku dan kitab yang dulu menghiasai rak-rak perpustakaan di rumahnya.

Sayangnya, saat penulis tanyakan perihal keberadaan koleksi buku serta kitab karangan Kiai Amir, sebagian besar telah hanyut dan rusak akibat bencana banjir bandang yang melanda Kota Solo di tahun 1965. Kala itu tinggi air akibat banjir di Reksoniten kurang lebih mencapai satu setengah meter.

Kemudian buku dan kitab yang masih tersisa telah diserahkan kepada Perpustakaan Masjid Agung Surakarta. Penulis hanya dapat berharap, semoga saja kitab-kitab karya Kiai Amir tersebut terawat dengan baik dan dapat dikaji kembali, sehingga menjadi jariyah untuk beliau. Lahul fatihah!

Penulis: Ajie Najmuddin

1. Muhammad Amir Chamzah Az-Zaidy, al-Qomusu an-Nafi’, 1936, Surakarta: Penerbit Al-Wathonijah Reksoniten.

2. Wawancara KH M. Dian Nafi’, Pengasuh Pesantren Al-Muayyad Windan dan Wakil Rais Syuriah PWNU Jateng, 17 Mei 2020

3. Wawancara H Abdullah Basuki Prabawiguna, putra KH Muh. Amir Chamzah, 20 Mei 2020

4. Wawancara Sidrotun Naim, Penulis buku Pangaji-aji Pangalembana: Kepemimpinan Kiai Idris di Pondok Jamsaren, Madrasah Mamb’aul Ulum, dan Tarekat Syadziliyah, 23 Mei 2020

5. Mahbub Djunaidi, Dari Hari ke Hari, 2014, Jakarta: Penerbit Surah Sastra Nusantara (terbit pertama kali tahun 1975, sebagai pemenang Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta).