Ketua PBNU Rumadi Dikukuhkan Jadi Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Soroti Konservatisme MK

Rabu, 20 Desember 2023 | 11:30 WIB

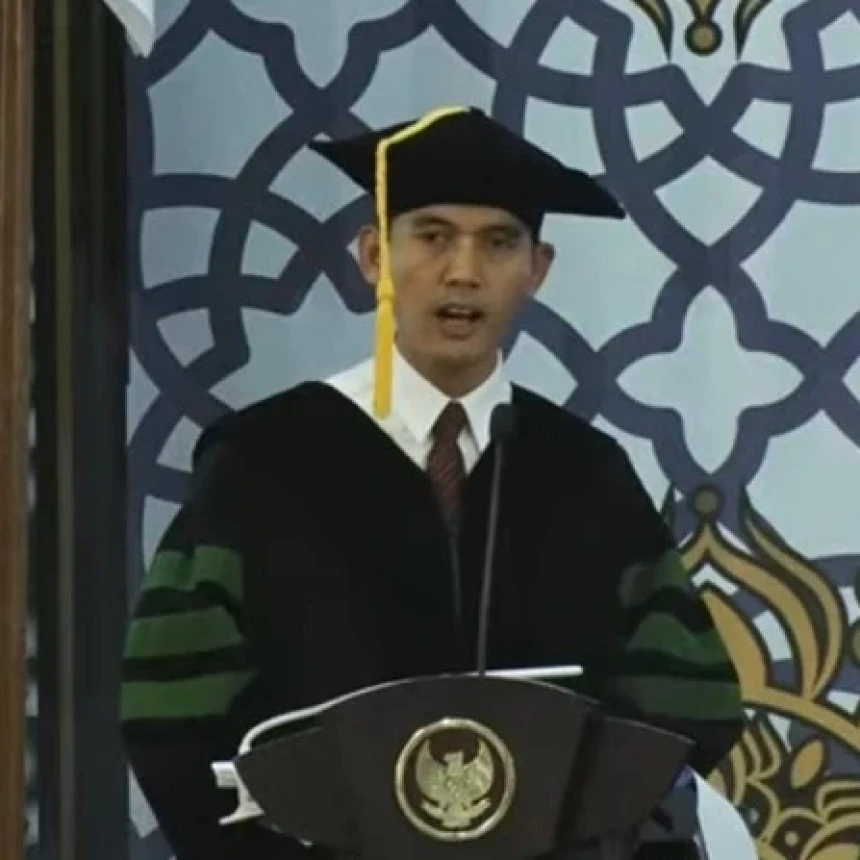

Prof Rumadi saat menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar UIN Syarif Hidyatullah Jakarta, Rabu (20/12/2023) di UIN Jakarta. (Foto: tangkapan layar Youtube UIN Jakarta.

Tangerang Selatan, NU Online

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Pemikiran Politik Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam pengukuhannya, Rumadi menyampaikan pidato berjudul Negosiasi Batas Akomodasi Negara terhadap Agama: Perspektif Politik Hukum.

Dalam pidatonya, Rumadi menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak selalu linier dalam menafsirkan terhadap konstitusi dan keagamaan. Hal ini tampak dari berbagai keputusannya, di antaranya pengaturan poligami dalam Putusan Nomor 12/PUU-V/2007; status anak di luar pernikahan yang sah dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010; nikah beda agama dalam Putusan No. 68/PUU-XII/2014; penolakan pembatasan usia perkawinan dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014; pengabulan kolom agama bagi penghayat kepercayaan dalam Putusan No 19/PUU-VI/2016; hukum penodaan agama dalam UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP (lama); dan penolakan terhadap penerapan hukum pidana Islam dalam Putusan No. 19/PUU-VI/2008.

"Dalam hal tertentu, MK sangat progresif, tapi dalam hal yang lain cenderung konservatif," kata Rumadi pada Rabu (20/12/2023).

Dalam hal tertentu, MK sangat berpegang pada teks konstitusi tanpa mau mempertimbangkan aspek sosial. Namun pada saat yang lain, putusan MK mengakomodasi aspirasi sosial. Mengutip Simon Butt (2016), ia mengatakan, Putusan MK terkait dengan persoalan keagamaan tampak ambigu dan inkonsisten.

Putusan MK terkait hukum keluarga, seperti soal nikah beda agama, cenderung konservatif. Namun terkait dengan status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, menurutnya, bisa dikatakan sangat progresif, sehingga mendapat reaksi negatif dari sejumlah kalangan, karena dianggap melegalkan perzinaan. Tentu saja MK menolak tudingan tersebut.

Terkait penerapan hukum pidana Islam, MK membuat semacam batas akomodasi (margin of accommodation). Hal ini bisa dilihat dari pendapat MK yang menyebutkan, memasukkan hukum pidana Islam dalam kewenangan Pengadilan Agama tidak sesuai dengan paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara agama dan negara.

"Dengan perspektif ini, MK cenderung menutup pintu kemungkinan adanya hukum pidana yang khusus berlaku bagi umat Islam secara nasional," kata pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Oleh karena itu, negosiasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional lebih pada upaya memasukkan aspek-aspek pidana. Hal ini, menurutnya, bukan hal yang mudah karena harus menegosiasikan banyak hal, mulai dari filosofi hukum sampai pada jenis hukuman.

"Kesepakatan sebuah perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana belum tentu disepakati pula bentuk hukumannya dan cara pembuktiannya," ujarnya.

Hal tersebut misalnya bisa dilihat pada pengaturan mengenai zina yang diadopsi dalam KUHP Baru yang dijadikan sebagai delik aduan, bukan delik biasa sebagaimana pencurian. Dengan demikian, transformasi hukum pidana Islam ke dalam peraturan perundang-undangan, lebih merupakan proses "Indonesianisasi" hukum pidana, daripada Islamisasi hukum pidana nasional.

"Jika proses "Indonesianisasi" itu gagal dilakukan, maka dia akan tertolak," kata akademisi kelahiran Jepara, Jawa Tengah 53 tahun yang lalu itu.