Pidato Kebudayaan Sastrawan: Tercepat Tak Berarti Terbaik

Senin, 11 November 2019 | 15:15 WIB

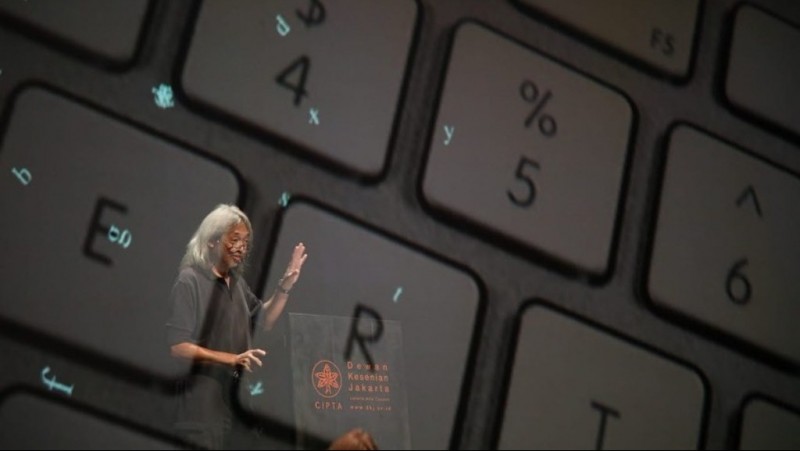

Seno Gumira Ajidarma saat menyampaikan Pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki (Foto: Dewan Kesenian Jakarta)

“Dalam gembar-gembor kenyinyiran 4.0, terkesan betapa apa yang berlangsung dalam dunia industri telah dengan sendirinya menjadi gejala kebudayaan, yang memang tidaklah keliru, tetapi yang dalam pendapat saya, tidak harus selalu secara harfiah bermakna adu kecepatan-dan pencapaian terbaik adalah menjadi yang tercepat,” kata Seno Gumira Ajidarma, sastrawan Indonesia, saat menyampaikan Pidato Kebudayaan pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-51 Taman Ismail Marzuki (TIM), di TIM, Jakarta, Ahad (10/11).

Karenanya, ia menyampaikan bahwa mitos demikian harus dilawan dengan kontramitos. Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) itu mencontohkan kancil yang kalah adu cepat oleh siput, binatang yang dikenal begitu lambat. Pasalnya, ketika kancil bertanya posisinya, siput yang di depannya selalu menjawab. Hal tersebut terjadi karena jumlah siput itu bukan hanya banyak, melainkan tak terhingga sehingga praktis siput tersebut tidak perlu bergerak sama sekali.

Hal tersebut berarti yang lemah seperti siput tidak bisa dianggap yang kalah begitu saja. “Dalam falsafah dini untuk kanak-kanak, ini bermakna otak mengalahkan otot; dalam fisika, waktu yang melesat pun tidak akan pernah melampaui ruang; dalam wacana kritis: yang lemah itu tidak selalu harus dianggap sebagai yang kalah,” ujar sastrawan yang kerap mengeksplorasi senja dalam cerita-cerita pendeknya itu.

Kecepatan yang menjadi simbol terbaik pernah dijadikan perlambang atas rasa enak dalam bagi produk wingko babat yang dijual oleh para pedagang di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, pada zaman dulu. Hal tersebut diwujudkan dengan gambar kereta api. Saingannya memunculkan kereta api ekspres sebagai perlambang atas yang lebih cepat lagi. Bahkan ada yang memunculkan kereta api dan jet.

Akhirnya, hal tersebut dilakukan kontramitos dengan gambar yang berbanding terbalik, yakni memunculkan gambar setoom. “Para pedagang wingko babat di Stasiun Tawang Semarang pada suatu masa menyadari sepenuhnya bahwa kecepatan tidak perlu menjadi berhala. Tahun-tahun belakangan ini karakter dan tempo globalisasi berubah,” ujarnya.

Kecepatan integrasi ekonomi di seluruh dunia sebagian diperlamban karena reaksi dari apa yang pada 2015 oleh Adjied Bakas, pengamat trend Belanda, disebut sebagai slowbalisation. Hal itu terlihat semenjak krisis finansial dunia tahun 2008-2009 yang membuat investasi lintas-batas trade, pinjaman bank, dan matarantai pasokan telah menyurut sehingga masa keemasan globalisasi sejak 1990 cukup berlangsung sampai 2010 saja.

Menurutnya, globalisasi telah memberikan sumbang yang kelewat sedikit karena dilakukan untuk mengurangi ongkosnya. Masalah-masalah dunia, lanjutnya, terintegrasi sudah sampai kepada titik tempat keuntungan dari tata global mudah dilupakan. Namun, solusi yang ditawarkan tidak sepenuhnya merupakan perbaikan.

“Slowbalisation disebut lebih kejam dan lebih kurang stabil darpada globalisasi. Ini bukan hanya berpengaruh, melainkan menentukan konstruksi kebudayaan,” ujar sastrawan kelahiran Amerika Serikat itu.

Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa gejala semacam ini kiranya menunjukkan, betapa cara berkompetisi, berpolitik, dan berjuang, tidaklah harus selalu menyerah dan pasrah ke dalam hegemoni wacana kelompok dominan.

“Dalam akhir petualangan di belantara tanda-tanda, dalam bahasa, sussastra, aksara, maupun dongeng kanak-kanak sederhana, saya akan kembali kepada temuan dari perbincangan bungkus tusuk gigi: bahwa kebenaran, kebudayaan terlalu sering terpahami sebagai ilusi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Abdullah Alawi