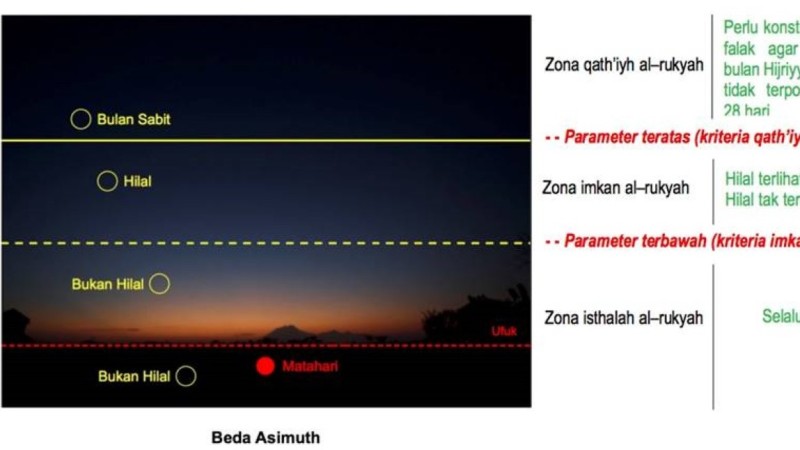

Diagram kedudukan Bulan pasca ijtima' dari sudut pandang Rukyatul Hilal beserta usulan nama zona dan implementasinya dalam awal bulan Hijriyah. (Foto: LFNU, 2021)

Permasalahan Rukyatul Hilal dalam hubungannya dengan kriteria awal bulan pada kalender hijriyah di Indonesia akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Muktamar NU ke–34 Lampung pekan depan.

Hal tersebut menjadi penting, meskipun dasar-dasar dan rambu-rambu yang berkaitan dengan Rukyatul Hilal telah dibahas dalam beberapa forum Muktamar dan Munas NU sebelumnya.

Misalnya, pada Muktamar ke-27 pada 1984 di Situbondo dan Muktamar ke-30 pada 1999 di Kediri. Serta pada Munas Alim Ulama NU 1983 di Situbondo dan Munas Alim Ulama NU 1987 di Cilacap.

Ada beberapa alasan mengapa pembahasan tentang masalah ini tetap penting dan aktual. Rukyatul Hilal adalah dasar bagi penetapan awal bulan dalam Kalender Hijriyah Nahdlatul Ulama yang dalam pelaksanaan diselenggarakan oleh Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU).

Silaturahmi Nasional LFNU 1427 H/2006 di Semarang telah mengamanahkan setiap awal bulan hijriyah ditentukan atas dasar Rukyatul Hilal. Sehingga menghilangkan ambiguitas antara rukyah dan hisab seperti yang sebelumnya dialami dalam penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia. Di mana sebelum 2006 itu hanya tiga bulan penting yang ditetapkan atas dasar rukyah, sementara sembilan bulan sisanya atas dasar hisab.

Signifikansi Rukyatul Hilal dalam konteks kebangsaan Indonesia dapat dilihat misalnya pada lebih dari 150 juta Muslim Indonesia yang mendasarkan hari–hari besar Islam pada Rukyatul Hilal (Alvara, 2017). Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan jumlah Nahdliyin saat ini, yang berkisar 90 hingga 100 juta Muslim Indonesia.

Meski dalam konstelasi organisasi–organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama adalah berdiri sendiri dalam memedomani rukyatul hilal sebagai dasar kalender hijriyah sekaligus menetapkannya sebagai ibadah yang bersifat fardhu kifayah.

Terdapat tiga permasalahan yang terkait Rukyatul Hilal dalam hubungannya dengan kriteria awal bulan pada Kalender Hijriyah. Pertama, bagaimana kedudukan rukyah saat Bulan pasca ijtima’ telah terbenam lebih dahulu dibanding Matahari saat ghurub sehingga tidak ada di atas ufuk?

Kedua, bagaimana status rukyah saat Bulan pasca ijtima’ telah ada di atas ufuk saat ghurub namun kedudukannya masih di bawah parameter terbawah (kriteria imkanurru'yah) ? Dan Ketiga, bagaimana status rukyah saat Bulan pasca ijtima’ telah ada di atas ufuk saat ghurub, namun kedudukannya telah demikian tinggi dibanding parameter teratas?

Tetap relevan

Ada empat argumen mengapa tiga masalah tersebut tetap relevan di masa kini dan memiliki urgensi untuk dibahas. Pertama, kalender hijriyah Nahdlatul Ulama pernah (hampir) mengalami satu bulan berumur hanya 28 hari, yang terjadi pada Jumadil Akhir 1438 H / 2017.

Hal itu terjadi manakala hilal tak terlihat dalam penetapan awal bulan tersebut meski kedudukan hilal sudah sangat tinggi (tinggi 7º 08’ s.d. 8º 51’ di seluruh Indonesia). Maka berlaku istikmal.

Tetapi, pada 28 Jumadil Akhir telah terjadi Rukyatul Hilal untuk penentuan Rajab 1438 H dan berhasil melihat hilal sesuai syarat–syarat yang ditetapkan LFNU. Agar jumlah hari minimal dalam sebulan Hijriyyah tetap 29 hari, maka istikmal penetapan awal Jumadil Akhir 1438 H kemudian dinyatakan batal meskipun landasannya belum dirumuskan.

Sebulan berumur hanya 28 hari tidak hanya (hampir) dialami Kalender Hijriyah Nahdlatul Ulama. Namun pernah juga dialami Kalender Hijriyah Saudi Arabia pada Ramadhan 1404 H/1984. Oleh suatu sebab, saat itu bulan Ramadhan juga hanya berumur 28 hari. Sehingga pemerintah Saudi Arabia mewajibkan penduduk untuk meng–qadha puasa Ramadhan setelah Idul Fitri berlalu.

Selain model penyelesaian berdasarkan fiqih tersebut, dibutuhkan pula model penyelesaian dari sisi ilmu falak agar diperoleh sebuah sistem penanggalan yang stabil. Yakni, sistem penanggalan yang tetap menjadikan sebulan Hijriyah berumur minimal 29 hari dan maksimal 30 hari serta setahun hijriyah berumur minimal 354 hari dan maksimal 355 hari.

Kedua, dalam kalender hijriyah saat ini belum dirumuskan tentang ketentuan material (substansial) dan ketentuan formal (prosedural) layaknya yang bisa dijumpai dalam Ilmu Faraidl. Pada harta warisan, kontradiksi antara ketentuan material dan formal, atau antara satu qiyas dengan qiyas yang lain, dapat diselesaikan dengan kaidah ta’arudlul 'adillah.

Sebagai contoh dalam kasus umariyyatain, maka bagian harta waris yang diterima ayah dan ibu (di mana mereka berdua adalah lelaki dan perempuan sederajat) tetap 2 berbanding 1. Bukan 1 berbanding 2 sebagaimana yang terjadi dalam perhitungan normal.

Ketentuan material hijriyah

Mengacu contoh tersebut, maka pada kalender hijriyah perlu juga dirumuskan ketentuan materialnya. Apakah berupa jumlah hari dalam sebulan (yang tetap pada 29 atau 30 hari) dan jumlah hari setahun (yang tetap pada 354 dan 355 hari)? Ataukah berupa penetapan awal bulan berdasarkan Ru'yatul Hilal? Demikian halnya ketentuan formal kalender hijriyah.

Ketiga, kajian Ilmu Falak terkini baik yang berdasarkan pada rukyah sistematis berkelanjutan dalam jangka menengah maupun berbasis pemodelan matematis jangka panjang mengindikasikan bahwa hilal adalah bagian dari fase Bulan yang memiliki batas-batas tertentu yang dinamakan parameter terbawah dan parameter teratas. Kedua parameter merupakan konsekuensi dari adanya nilai rata-rata dan deviasi standar yang berterima secara ilmiah.

Parameter terbawah pada saat ini dikenal sebagai kriteria imkanurru'yah dan secara konseptual merupakan nilai rata-rata dikurangi deviasi standar. Bulan pasca ijtima’ yang telah ada di atas ufuk saat ghurub tapi berkedudukan kurang dari parameter terbawah bukan hilal. Melainkan merupakan bulan gelap. Sebab, takkan nampak saat di-ru'yah sejak ghurub dengan instrumen apapun.

Sebaliknya, parameter teratas secara konseptual adalah nilai rerata yang dijumlahkan dengan deviasi standarnya. Parameter teratas diusulkan untuk dinamakan kriteria qath’iy al-ru'yah. Bulan pasca ijtima’ yang telah demikian tinggi di atas ufuk hingga melampaui parameter teratas juga bukan hilal. Melainkan bulan sabit.

Sebab, sudah terlihat bahkan sebelum ghurub. Dengan adanya kedua parameter itu, maka bulan hanya bisa disebut hilal manakala kedudukannya berada di antara kriteria imkanurru'yah dan kriteria qath’iyurru'yah.

Keempat, terbentuknya parameter untuk hilal tersebut berimplikasi pada apa status rukyah manakala kedudukan bulan di bawah parameter terbawah? Khususnya manakala bulan telah berada di bawah ufuk pada saat ghurub.

Dalam tiga tahun berturut-turut (1440-1442 H) Indonesia mengalami situasi di mana bulan pasca ijtima' sudah berada di bawah ufuk saat penetapan Idul Fitri. Sehingga bulan Ramadhan selalu di-istikmal-kan.

Menjadi pertanyaan bagaimana status rukyah pada kondisi demikian. Sebab dapat dikatakan hilalnya tidak ada dan apabila diselenggarakan rukyah maka hanya berjalan selama nol menit saja. Di mana begitu ghurub terjadi maka rukyah dimulai dan langsung berakhir. Apabila merujuk pada ibadah shalat kusuf, maka shalat tersebut hanya bisa diselenggarakan ketika gerhananya ada. (*)

KH Sirril Wafa, Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama