Oleh Naili Halimah

Jam bandul di masjid pondok berdentang tiga kali. Gema suaranya merambat ke segala penjuru mata angin yang mampu dicapai dengan kakuatan dentangan itu sendiri. Gelombang ultrasonik itu menggelitik gendang telinga Kang Rahmat. Mata beratnya mencoba menangkap cahaya agar bisa melihat di sekitarnya, mengerjap-ngerjap, masih ngantuk.

<>Ia hampir terlelap kembali. Tapi ketika matanya menangkap sosok kecil Haikal yang meringkuk dalam pelukannya, ia tak jadi tidur kembali meski mata yang baru terlelap tadi jam 1, merengek minta diistirahatkan.

Dengan penuh kasih, Kang Rahmat memandang wajah Haikal. Wajahnya muram, meski jauh lebih baik dari saat pertama kali datang. Bekas-bekas air wudhu belum kentara memancarkan cahaya wajahnya. Itu bisa dimaklum, dia baru 2 pekan mukim di pondok. Hati Kang Rahmat terasa sakit melihat wajah pucat Haikal. Dengan mata membengkak karena sudah 3 hari ini dia menangis terus. Dia tampak lebih kurus dari biasanya.

“Ada apa sebenarnya, Kal?” tanya Kang Rahmat sambil mencium kening Haikal lembut. Kang Rahmat sangat menyayangi Haikal, bocah berusia 12 tahun itu telah ia anggap adik sendiri bahkan terkadang menanggap anaknya. Ia tak bisa membiarkan anak sekecil Haikal hidup sendiri meski harus dilatih mandiri.

“Sudah bangun?” tanya Kang Rahmat saat dilihatnya mata bengkak Haikal mengerjap-ngerjap. Dalam hatinya berdoa semoga Haikal tidak merengek minta pulang seperti 3 hari sebelumnya. Ia khawatir Haikal benar-benar akan melarikan diri seperti katanya tadi malam.

“Jam berapa, Kang?” tanya Haikal. Serak. Ia menarik sarung sampai ke leher dan merapatkannya ke tubuh, meringkuk kembali dengan mata merem-melek.

“Tahajud, yuk!” ajak Kang Rahmat.

Haikal mengangguk kecil, tapi tetap dalam posisi semula.

Kang Rahmat bangkit dan menawarkan punggungnya untuk Haikal. Tapi bocah itu malah diam sambil mengucek-ngucek mata.

“Ayolah…!” bujuk Kang Rahmat seraya memunggung Haikal, agar mudah menaikinya.

”Berat lho, Kang,” serak Haikal masih dengan mata menyipit.

“Apa? Berat? Mana mungkin, Kal. Lihat tanganmu saja separuh tanganku. Mana mungkin bagiku kamu berat. Cepat naik daripada nanti kamu kecebur kolam,” jawab Kang Rahmat seraya menarik Haikal ke punggungnya.

Tanpa terasa rasa damai merasuki jiwa Haikal di tengah rasa gundahnya. Ia menemukan muara kesejukan. Dengan pasrah, ia meletakkan kepalanya di punggung Kang Rahmat, mencoba merengkuh semua rasa damai dan hangat dari lelaki itu. Tangan kecil terulur melingkar di leher Kang Rahmat.

“Kang, aku pengen pulang,” rengek Haikal. Suara seraknya menggema dalam hati Kang Rahmat. Suara itu seakan transfer rasa sakit akan luka hatinya. Matanya mulai berkaca-kaca.

”Kapan, Kang, aku boleh pulang,” ucapnya lagi. Kini, air mata tak kuasa dibendung, mengalir.

Kang Rahmat merasakan punggungnya menghangat, ikut merasakan sesak yang dirasakan Haikal. Ia diam. Habis kata-kata untuk menenangkan Haikal. Ia tak tahu bagaimana cara menolongnya, sedang ia sama sekali tak tahu yang tengah terjadi.

”Sabar, Kal, Allah pasti memberi jalan. Di balik segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya,” akhirnya hanya kata-kata itu yang keluar dari mulut Kang Rahmat, setelah meraba-raba, kira-kira apa yang menyebabkan Haikal jadi seperti itu.

Sampai di depan masjid, Kang Rahmat menurunkan Haikal di anak tangga teratas. Mereka duduk bersebelahan. Mata bengkak Haikal masih saja basah. Bahkan sesekali air mata mengalir di pipi kurusnya. Dengan penuh kasih sayang, Kang Rahmat merangkul bahu Haikal, mencoba memberi kekuatan.

“Sudahlah, Kal, nanti kamu malah kehabisan air mata. Kamu mau menangis, bisa keluar matanya,” hibur kang Rahmat mencoba melucu. Tapi bukannya diam atau tersenyum, Haikal malah serenggukan.

”Aduh malah jadi begini,” batin Kang Rahmat. Pikirnya melayang mencoba menelusuri jejak-jejak hidup di 3 hari yang lalu. Mencoba mencari onak apa yang telah merebut senyum dan keceriaan Haikal. Ya, kini ingat 3 hari yang lalu ada surat. Dan sejak itulah Haikal berubah jadi pendiam, suka menyendiri dan sering menangis.

“Sebenarnya kamu ini kenapa? Kemarin-kemarin kamu ceria. Kamu bilang juga kerasan. Lha ini kenapa kok kamu jadi nangis terus begini, apa ada yang jail atau...?”

“Aku ingin pulang, Kang,….” Haikal memotong, sambil menghapus air matanya, menahan isak tangisnya.

Kang Rahmat mendesah melihatnya. Dengan lembut, ia membelai kepala Haikal. Kemudian menyandarkannya ke pundaknya.

Sejenak hening dan diam.

”Haikal, kamu ingat, kamu pernah bilang, mau jadi anak yang soleh, menjadi orang yang pinter ngaji, bisa ndongakke marang wong tuwo loro, seperti yang ibu kamu harapkan. Kamu harus kerasan! Harus bertahan hingga 40 hari, baru pulang! Kamu masih ingat kan pesan dan harapan ayah ibumu sebelum kamu ke sini?” nasihat Kang Rahmat.

”Masak baru 2 pekan udah mau pulang? Dapet apa, Kal? Juz ‘Amma aja belum hafal, gimana bisa mendoakan orang tua? Ingat, Kal, apa pun yang terasa berat di hati kita, itu cobaan untuk orang yang sedang menuntut ilmu. Di mana-mana, orang menuntut ilmu pasti dicoba Allah. Dan kamu harus tahu Allah itu mencoba kita menurut kadar kemampuan kita,” panjang lebar Kang Rahmat melanjutkan nasihat.

Bukannya diam, tangis Haikal kian menjadi. Ia teringat nasihat ibunya saat ia berangkat. Ingat kata-kata sarat makna yang mengalir dari jiwa ibunya ketika ia hendak berangkat mondok. Air mata orang tua itu tak berjeda, terus mengalir mengantar kepergian Haikal. Antara rela dan tak rela, antara berat dan harapan tinggi akan putera semata wayangnya.

”Hiks…Ibu, maafkan Haikal, ibu….”

“Ada apa, Kang?” satu suara bertanya.

Ternyata Rusydi yang mimpi indahnya terganggu tangisan. Beberapa santri yang tidur di serambi masjid juga terbangun.

“Ini, Kang, Haikal masih minta pulang,” jawab Kang Rahmat tak enak hati.

“Oh…..” Kang Rusydi maklum. Segera berlalu.

Sepeniggal Kang Rusydi, Kang Rahmat langsung memeluk Haikal, membiarkan menangis di dadanya.”

“Ayo, katanya mau tahajud,” bisik Kang Rahmat setelah Haikal tenang, ”jangan lupa berdoa sama gusti Allah semoga kita diberi hati yang istikomah. Semoga kuat menghadapi cobaan. Semoga diberi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Semoga kita bisa bakti sama orang tua. Doakan bapak, emak di rumah. Kita di sini disuruh ngaji dan berdoa untuk mereka, bukan buat menangisinya. Di pundak kita ada beban. Kita harus jadi orang berilmu lagi mengamalkan ilmunya seperti harapan orang tua. Ayo kita wudhu,” panjang lebar Kang Rahmat bicara.

Usai berkata begitu, Kang Rahmat membimbing Haikal ke kolam untuk berwudhu.

Musik masih menggema; nyanyian ribuan jangkrik masih memenuhi jagat malam itu. Di langit, bulan sabit merajai lukisan malam dan kerlip bintang-gemintang di lautan pekat petaka angkasa. Di dalam masjid pondok, di antara santri-santri yang tengah khusuk qiyamul lail, Haikal bersimpuh di atas sajadahnya.

Air mata yang terus mengalir sejak ia takhbirotul ihrom tadi, kini tumpah-ruah di atas sajadah. Hati yang senantiasa gundah berselimut prasangka, ia pasrahkan sepenuhnya pada yang menciptakan jagat raya. Ia mengadu segala duka lara hati pada Ilahi, memasrahkan takdir pada yang berhak mengubah takdir.

Dalam benaknya, berkelebat bayangan pucat ibunya; tersenyum memudakan kembali segala nasihat yang pernah diberi.

“Ilahi, hanya kepada-Mu kembalinya segala sesuatu. Hanya di tangan-Mu segala apa yang ada. Engkau Penguasa Yang Maha Perkasa, namun begitu bijaksana. Rob, atas rido dan rahmat-Mu, atas taufik dan hidayah-Mu, kuatkan hamba hadapi segala cobaan. Beri hamba rizki ilmu yang bermanfaat. Rob, beri hamba kekuatan, kesehatan, kemudahan dalam menuntut ilmu-Mu. Jauh di sana ya Rob, semoga Engkau senantiasa melebarkan sayap rahman rahim-Mu kepada ayah-ibu limpahkan beribu kebaikan atas mereka, ya Rob.

Haikal terus berdoa dengan linangan air mata, terus memohon dengan kerendahan jiwa untuk kedua orang tuanya.

Di pojok saf pertama Kang Rahmat menatap Haikal sedih. Diam-diam ia menyelinap keluar masjid. Angin menyapanya di tengah keremangan cahaya lampu, membuatnya menggigil kedinginan. Bulu romanya meremang. Ia tak peduli, tetap melangkahkan kaki, kembali menyusuri jalan menuju pondok; menuju kamar 7, kamar yang terletak paling ujung dari 7 kamar yang ada.

Sesampainya di kamar, Kang Rahmat segera menghampiri tempat pakaian Haikal, mencari-cari kertas yang menurutnya membuat Haikal bermuram durja. Lama ia membuka-buka sela pakaian. Nihil. Ia beralih ke tempat kitab Haikal yang isinya cuma beberapa buku tulis dan kitab. Dengan mudah, ia menemukan amplop putih dalam Arbain Nawawi. Perlahan, dengan hati berdebar, Kang Rahmat membuka amplop itu. isinya lipatan kertas kecil. Tampak rangkain kata ditulis dalam keadaan tak menentu. Tulisannya tak karuan. Bahkan tanpa pembuka maupun penutup. Singkat padat dan langsung pada inti permasalahan.

Ananda tercinta, bolehkah bunda bermain kata? Meski teramat singkat, Haikal sayang, maafkan bapak, bunda telah melanggar aturan pondok dengan berkirim berita pada waktu yang salah, tapi Haikal, ibu hanya berpesan .doakan ibu, Nak. Ibu sedikit demam. Doakan ya semoga lekas sembuh dan bisa bantu ayah di rumah. Ayah harus masak, nyuci sendiri belum lagi ngurus ibu. Haikal uangnya masih kan? Dihemat dulu, ya. Mungkin kirimannya agak telat. Maafkan ayah ibu, Haikal. Jangan lupa ngaji yang benar, berdoa buat kebaikan semuanya. Percayalah, Allah itu kuasa. Pesan ibu, Nak, kerasan di pondok, ya, ngaji yang temen, d barengi doa dan riyadhoh. Jangan lupa puasa ya, Nak, masani ilmumu biar sedikit, yang penting manfaat.

Tanpa terasa air mata Kang Rahmat menitik membaca surat itu. Tapi di sudut hatinya, ada rasa yang mengusik ketenangan batinnya. Entahlah, dosa apakah jika ia sama sekali tak percaya akan isi surat itu? Hati kecilnya berkata bahwa ibu Haikal tak hanya demam, ia merasa ada yang lebih menghawatirkan dari itu. Mungkin Haikal juga merasa seperti itu. Pantas dia begitu sedih dan ngotot minta pulang. Haikal adalah semata wayang dan disayang.

Kini Kang Rahamt tahu dan paham perasaan Haikal.

Suara azan Subuh terdengar bersahut-sahutan. Suara merdu Kang Maimun terdengar paling jelas bagi Kang Rahmat. Cepat-cepat ia melipat surat itu, mengembalikannya ke tempat semula dan segera berlari ke masjid bersama para santri yang baru saja terjaga dari mimpinya.

Usai shalat Subuh, Haikal masih duduk di tempat semula. Ia bermunajat dengan teramat khusyuknya. Begitu Haikal meraupkan kedua tangannya ke wajah, Kang Rahmat mendekatinya, duduk di sampingnya.

“Ngaji!” kata Kang Rahmat begitu Haikal menatapnya. Anak itu mengangguk, lalu mereka berdua segera bangkit berjalan beriringan keluar dari masjid. Mereka tampak seperti bapak dan anak.

“Kang, Haikal duluan, ya,” pamit Haikal lalu berbelok ke aula tempat para santri ngaji sama Abah atau pengasuh pondok pesantren.

“Ya. Sudah hafal kan?”

“Insya Allah, Kang,”sahut Haikal yang separuh tubuhnya telah menasuki aula.

Begitu Haikal bergabung dengan santri-santri yang tengah menunggu Abah rawuh, Kang Rahmat pergi ke kantor pondok. Di sana ada Kang Umam, lurah pondok. Langsung saja Kang Rahmat mengutarakan maksud kedatangannya ke kantor untuk meminjam HP pondok dan menceritakan sekilas tentang Haikal.

“Ini, Kang,” lurah pondok itu menyerahkan sebuah ponsel.

“Terima kasih.”

“Semoga tak separah yang kita bayangkan,” gumam Kang Umam.

“Aku harap juga gitu, Kang,” balas Kang Rahmat sambil menghubungi nomor yang tadi dicatat di secarik kertas, saat ia mencari-cari surat ibu Haikal.

Tak lama kemudian terdengar nada sambung.

“Assalamu’alaikum, Bapak, ini teman Haikal,” terang Kang Rahmat sebelum ayah Haikal bertanya. Alih-alih mendapat jawaban, Kang Rahmat malah mendengar helaan nafas panjang.

Kemudian hening.

Kang Rahmat Menunggu.

”Hiks… hiks…, Nak Rahmat,” suara di seberang serak dan berat.

Seketika pikiran Kang Rahmat melayang. Ia teringat Haikal. Hatinya bergemuruh seakan dirinya adalah Haikal. Jantungnya berdegup kencang bersiap menerima kabar terburuk yang akan menghempaskannya dalam lautan air mata.

"Ah……bila aku sesakit ini bagaimana dengan Haikal yang benar-benar pemeran utama,” Kang Rahmat membatin. Tak sadar air matanya meleleh.

“Gimana keadaan ibu, Pak?” lirih kang Rahmat begitu ia mampu menguasai perasaan.

Diam. Hanya isak kecil. Tak ada jawaban dari seberang.

“I…I…Ibu sa… sakit, Nak. Gi... gi… ginjalnya… ha…harus di...operasi cangkok ginjal.”

“Innalillahi…,” batin Kang Rahmat.

“Doakan ya, Nak. Se… semoga ada donor ginjal dan operasinya berhasil.”

“Tentu Pak, kami akan berdoa untuk ibu,” sahut Kang Rahmat dengan hati carut marut.

“Nak, jangan sampai Haikal tahu, ya. Rahasiakan ini dari Haikal. Bi…bilang saja ibu sudah baikan. Sudah dulu ya, Nak, bapak masih banyak kerjaan.”

“Ya. Assalamu’alaikum warahmatullah.”

Terdengar serak ayah Haikal menjawab salam sebelum sambungan terputus.

Kang Rahmat menghela nafas berat, dikembalikannya HP kepada Kang Umam.

”Harus operasi cangkok ginjal. Parahnya, sampai hari ini belum ada donor yang cocok,” jelas Kang Rahmat lemah, menjawab tanda tanyanya di wajah sahabtnya.

”Tolong, jangan bilang sama Haikal,” gumam Kang Rahmat lagi.

“Kasihan, baru dua pekan mondok, cobaannya sudah seberat ini,” sahut Kang Umam turut sedih.

“Ya.”

“Ada Kang Rahmat?” tiba-tiba Kang Syamsul nongol, “tuh, dicari Haikal!” tambahnya.

Kang Rahmat segera bangkit. Kemudian pamitan.

Hari beranjak siang. Kang Rahmat mengira masih remang. Ternyata matahari mulai bersinar. Hari yang cerah membuat suasana pagi terang lebih awal. Tentu saja burung-burung menyambut suka cita.

Tanpa banyak kata, Kang Rahmat bergegas menuju masjid. Dia hafal betul Haikal paling suka tiduran di bawah bedug masjid sambil menghafal Juz Amma atau hadits. Suasana agak sepi. Hanya ada beberapa santri yang sedang menghafal atau i’tikaf sambil menunggu dhuha.

Benar saja, Haikal sedang tiduran di bawah bedug beralaskan sajadah. Tangannya memegang Juz Amma. Kang rahmat mendekat. Sebenarnya tiap kali ia melihat Haikal tidur di bawah bedug, ia ingin selalu tertawa. Bagaimana tidak, orang Haikal seperti ulat digencet batu. Ukuran bedug itu 10 kali lipat tubuh Haikal.

“Cari aku, ya?” tanya Kang Rahmat ketika anak itu menghentikan hafalannya.

Haikal menutup Juz Amma dan meletakkannya di atas penyangga bedug.

“Sini, jangan di situ, aku kan nggak bisa masuk!” imbuh Kang Rahmat sambil menarik sajadah Haikal, namun ia berkelit dengan tampang sedihnya.

“Heh, ke sini bocah nakal!” gerutu Kang Rahmat beralih menangkap ujung sarung Haikal. Lalu menariknya hingga kedodoran. Begitu Haikal mendekat, Kang Rahmat segera menang kap kakinya. Lalu menariknya hingga tubuh Haikal keluar dari bayang beduk.

“Aku pengen pulang, Kang,” gumam Haikal tanpa merapikan sarungnya. Matanya menerawang jauh entah kemana.

“Huh, pulang lagi, pulang lagi,” batin Kang Rahmat mulai pusing.

“Pulang? Mau apa? Wong kamu tuh disuruh ngaji yang bener. Biar jadi anak soleh yang bisa mendoakan dan menolong orang tua di akhirat. Eh, malah minta pulang?” Kang Rahmat merebahkan tubuhnya di samping Haikal sambil melepas songkoknya. Dalam hati ia meniatkan i’tikaf. Sambil menyelam minum air.

“Kal, niatkan i’tikaf!” anjur Kang Rahmat.

“Sudah, Kang, tapi aku mau pulang,” rengek Haikal lagi. Kini perasaannya benar-benar tak nyaman. Bayangan ibunya yang tengah terbaring tak berdaya mengiris-iris hatinya.

“Sudahlah, Kal, bukannya kamu lebih baik di sini? Kalau di rumah malah merepotkan ayah ibumu. Mau apa di rumah? Tak ada yang bisa dikerjakan anak sekecil kamu!”

“Ibu sa…sa… sakit, Kang,” Haikal mulai menangis. Lepas. Air mata bercucuran. Beban berton-ton yang selama ini ia pikul sendiri sudah mampu ia lepaskan,“aku tak percaya ibu cuma demam. Perasaanku tak enak, Kang. Seperti ada yang…” kalimatnya terputus.

“Ssssst…jangan berkata begitu!” Kang Rahmat memiringkan badan. Lalu membelai rambut Haikal dengan lembut. Ditariknya anak itu mendekat. Kemudian membenamkan wajah Haikal di dadanya.

“Jangan berprasangka buruk dulu. Siapa tahu itu cuma perasaanmu yang terlalu khawatir atau terlalu kangen. Bisa saja kan?” terang Kang Rahmat. Suaranya parau karena tak kuasa juga menahan perasaannya. Air matanya sendiri pun tak kuasa dibendung. Namun lekas-lekas menghapusnya. Ia tak mau Haikal tahu ia menangis.

“Ah, apa yang harus aku lakukan, ya Allah?” batin Kang Rahmat merintih.

“Tapi, Kang, aku…”

“Tidak baik berprasangka kepada Allah. Berdoa saja semoga ibu kamu lekas sembuh,” hibur Kang Rahmat.

Haikal diam. Perlahan tangisnya mereda, meski masih serenggukan. Ia melepaskan pelukan Kang Rahmat; menghapus air matanya dengan ujung kemeja. Meski tampak mendung, wajah Haikal agak tenang.

“Benar juga, Kang. Selama ini aku terlalu dekat sama ibu. Aku tak pernah jauh dari ibu. Aku seperti ekor ibu, kemana saja selalu ikut, kecuali ke kamar karena takut sama ayah. Dulu pun kalau ibu sakit, aku suka ikut-ikutan sakit.”

“Tuh kan bener. Kamunya aja yang terlalu percaya sama perasaan, tapi jangan lupa doakan ibumu semoga lekas baikan dan yang pasti kamu harus sabar dan ikhlas menerima cobaan.”

“Itu pasti aku usahain, Kang. Aku kan pengen jadi anak yang bakti sama orang tua. Ibu bilang aku harus kerasan, harus jadi anak yang soleh, biar berguna bagi orang tua gitu, Kang,” terang Haikal. Agak ceria, bahkan tersungging senyum manis sembari mengusap sisa-sisa ai mata dan ingusnya.

Melihat tingkah Haikal, hati kang rahmat merintih. Ingin rasanya ia menangis, matanya memanas.

“Udah…udah ngocehnya. Sekarang menghafal lagi, biar nanti ditambah. Malu kan kalau ngulang seperti kemarin? Masa surat Al-Zalzalah yang cuma 8 ayat nggak hafal? Bukan anak cerdas namanya,” Kang Rahmat memasang tampang lucu, mencoba menghilangkan perasaannya.

“He he he…namanya juga lupa, Kang,” sahut Haikal sambil meraih songkok dan Juz Amaa.

“Tapi, Kang, aku kepikir ibu terus perasa…”

“Ah, sudah, sudah dhuha…” teriak Kang Rahmat mengalihkan perhatian Haikal. Ia segera bangkit lalu menarik tangan anak itu. Ia tak mau melihat air matanya lagi. Melihat Haikal sedih, ia ikut-ikutan sedih. Apalagi ia lebih tau dari Haikal.

“Kang…,” Haikal masih saja berfikir tentang keadaan ibunya, Kang Rahmat mulai jengah.

“Dhuha! Ayo jangan malas! Dasar, nakal!” gurau Kang Rahmat sambil menarik anak itu ke punggungnya. Dan detik itu pula, Kang Rahmat telah menggendong Haikal sambil melangkah menuju kolam.

“Kok bau, nggak mandi ya?” tanya Kang Rahmat sambil memonyongkan bibirnya.

“Bau yo, Kang?” Haikal balas tanya sambil merentangkan tangannya.

“Banget!”

“Hahaha… kena deh. Emang aku nggak mandi dari kemarin, Kang.”

Belum usai Haikal berkata, tubuhnya diturunkan dari pundak Kang Rahmat

“Hiah… dasar anak nakal!” teriak Kang Rahmat.

Haikal jatuh terduduk sambil tertawa. Senang melihat tingkah Kang Rahmat yang menurutnya begitu lucu.

***

Usai shalat dhuha, Haikal kembali tiduran di bawah bedug sambil menghafal Juz Amma lagi. Jauh darinya, Kang Rahmat duduk bersandar pada tiang masjid sambil membaca kitab Tanbihul Ghofilin yang selalu ia tinggalkan di masjid. Keduanya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sibuk memasukkan partikel-partikel ilmu ke dalam sanubari, tidak hanya ke dalam otak belaka. Dan tak jauh dari mereka, santri-santri juga melakukan hal yang sama.

Angin bertiup sepoi-sepoi. Terasa sangat sejuk. Matahari bersinar tak terlalu menyengat. Hangat di sekujur tubuh, menyehatkan karena dapat mengubah pro vitamin D menjadi vitamin D yang sangat baik untuk pertumbuhan tulang. Sungguh suasana yang sangat nyaman.

Di tempatnya masing-masing, Haikal dan Kang Kahmat mulai liyer-liyer; merasakan nikmat belaian alam sampai akhirnya kedua insan itu terlelap dengan posisi yang sangat unik. Haikal tertidur di bawah bedug dengan songkok hitam menutupi wajahnya dan Juz Amma terjatuh di dadanya. Mulutnya melongo siap kejatuhan kotoran cicak. Sementara Kang rahmat tertidur dengan kepala menunduk dalam-dalam. Songkok terjatuh di sampingnya. Rambut hitamnya berantakan. Kitabnya tergeletak begitu saja di pangkuannya. Tidak ketinggalan mulutnya juga melongo nyaris goa salah tempat.

“Kang, Kang Rahmat, Kang rahmat!” teriak Kang Umam sambil berlari, “Kang rahmat!” suara itu terdengar amat nyaring.

Kang Rahmat gelagapan, sampai-sampai kitabnya terjatu. Segera diraihnya kembali kitab itu berikut songkoknya.

"Dug… terdengar suara benda jatuh. Disusul jerit “Adaw,” suara kening haikal yang tertidur di bawah bedug kepentok bedug itu sendiri ketika ia kaget mendengar suara kang umam. Haikal jatuh tertidur kembali, ia meringis sambil mengelus-elus keningnya yang sakit.

“Ada apa kang?” tanya Kang Rahmat sambil berusaha mengumpulkan kesadarannya.

Kang Umam tak langsung menjawab. Ditatapnya Haikal yang tengah berguling keluar dari tempat persembunyiannya, kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Kang Rahmat, berbisik sebentar. Mendadak wajah yang dibisiki menegang, dan langsung ditatapnya Haikal dengan perasaan campur-aduk.

“Suruh ke kantor, kang!” pinta Kang Umam.

“Ya,” sahut Kang Rahmat tanpa ekspresi. Ia segera bangkit dan berlari secepat kilat ke kantor. Disusul Kang Umam yang juga berlari meninggalkan Haikal sendiri dengan tanda tanya besar di otaknya; semacam prasangka tiba-tiba muncul tanpa ia pinta.

Perasaan tak nyaman bergumul-gumul dalam dadanya; sesak, entah kenapa tiba-tiba tubuhnya terasa lemas. Matanya memerah. Bayangan ibunya, segala tingkah lakunya dulu yang menhyusahkan ibunya berkelebat, menimbulkan sesal dan rasa bersalah bergunung-gunung. Ingin ia berlari pulang; memeluk ibunya, mencium tangannya, bersimpuh memohon maaf akan segala dosanya yang telah diperbuat.

“Ibu…” rintih Haikal pilu. Air matanya menganak sungai. Hatinya sakit. Teramat sakit.

Entah dorongan dari mana, dengan langkah gontai dan mata terus basah, Haikal melangkahkan kaki menuju kantor. Peduli apa, dia ingin di sisi Kang Rahmat. Ingin tahu kenapa orang yang sangat disayanginya itu tampak begitu tegang dan panik. Tak mungkin hanya musyawarah pengurus. Ia yakin ada yang lain, ada yang tersembunyi.

***

Sementara itu di kantor, Kang Rahmat menanti HP yang tergeletak di atas meja itu bergetar, rasanya terlalu, lama benda itu tak kunjung menyala atau bergetar. Ia mondar-mandir, gelisah, sebentar duduk, berdiri lalu duduk kembali.

“Kring...” ponsel yang ditunggu itu bergetar. Dengan tangkas Kang Rahmat menyambar benda itu dan langsung menempelkan ke pipinya begitu menekan tombol OK.

“Assalamu’alaikum, Bapak ini Rahmat…!” sergahnya.

“Kang Rahmat, maaf kami mau bicara dengan Kang Dwi di koperasi!”

“Oh, maaf, ada apa? Nanti saya sampaikan…” sahut Kang Rahmat lemas campur kecewa.

“Kitab pesanannya sudah ada. Bisa diambil kapan saja pada jam kerja.”

“Ya, nanti saya sampaikan,” sahut Kang Rahmat kembali tanpa semangat.

Setelah mengucapkan terima kasih dan salam, suara di seberang hilang. Sambungan terputus.

Dengan kecewa dan hati makin kalut, Kang Rahmat meletakkan HP itu di atas meja. Di seberangnya, Kang Umam juga tak kalah sedih

“Lama sekali!” gerutu Kang Rahmat.

“Lagi sibuk kali. Tadi saja kayaknya buru-buru banget.”

“Huh…,Kang…, perasaanku…” desah Kang Rahmat tak selesai karena ponsel kembali bergetar. Ia langsung.

“Rahmat…,” terdengar suara serak dari seberang tanpa mengucap salam, disusul suara isak tangis kecil yang berusaha ditahan-tahan.

“Apa yang terjadi, Pak?” tanya Rahmat dengan jantung berdebar kencang seakan menanti putusan hakim menanti vonis terburuk yang akan diterimanya.

“Ibu… men… ni…ning… ibu … meninggal, Mat…hiks. Gagal ginjal…!”

“Innalillahi wainna ilaihi rajiun…” desis Kang Rahmat cukup keras untuk didengar sepasang telinga yang sejak tadi mendengarkan dari balik pintu dengan tubuh gemetar.

“Tolong jaga Haikal dulu. Bapak titip Haikal. Jangan beri tahu dia. Masih terlalu kecil,” pesan suara du seberang dengan suara serak dan tersendat.

Kang Rahmat yang perasaannya sudah kacau-balau, tak bisa menjawab. Tubuhnya lemas. Telapak tangannya basah dan matanya berkaca-kaca. Bayangannya kepada Haikal kecil. Haikal yang akhir-akhir ini menangis terus.

“Si…si…siapa yang me…me…meninggal, Kang?” suara serak dan tersendat Haikal menyentakkan Kang Rahmat dan Kang Umam yang sejak tadi diam dalam kesedihan. Tanpa terasa HP terjatuh di karpet. Kang Rahmat terpana menatap Haikal sudah berdiri di ambang pintu dengan air mata merebak. Tubuhnya gemetar hebat. Detik itu waktu terasa terhenti. Tegang dengan rasa tiada tentu. Rasa sakit tiada terukur.

"Bruk...," suara tubuh Haikal jatuh terduduk di lantai dengan tubuh lunglai. Air mata terus keluar, tapi suaranya tak ada. Ia sesenggukan. Tanpa daya, antara sadar dan tidak sadar.

Melihat haikal roboh, kang rahmat tersadar dari kebekuan. Ia segera menyongsongnya; merengkuh tubuhnya yang lunglai di pelukan.

Wajah Haikal begitu pucat. Tangannya sedingin es. Tubuhnya bak tak bertulang belakang.

“Haikal, tabah Haikal…, kamu harus kuat…,” bisik Kang Rahmat seraya membenamkan wajah anak itu ke dadanya. Kang Umam yang hanya bisa melihat, turut menitikkan air mata. Hatinya turut terluka mengetahui apa yang menimpa Haikal kecil.

“Haikal … tabah!” bisik Kang Rahmat kembali. Diangkatnya tubuh anak itu. Lalu membaringkannya di karpet. Kang Umam meraih songkok Haikal yang terjatuh dan ikut mendekati tubuh yang terbaring lemah dengan mata terpejam, namun mengalirkan air mata itu; sesekali sesenggukan.

“Haikal, kamu sadar kan? Tabah Haikal…” bisik Kang Rahmat sambil mengelus pipi anak itu.

“Ibu, Kang, ibu….Haikal belum minta maaf sama ibu, Kang!” lirih Haikal seperti tidak sadar, "Ibu… Hhaikal minta maaf, bu… dosa Haikal banyak.”

“Haikal … bangun… bangun…!” Kang Rahmat menepuk pipi haikal. Perlahan ia membuka mata; menatap Kang Rahmat memelas. “

"Haikal, percayalah… ibumu sudah memaafkanmu. Ayahmu bilang, kamu harus tetap di sini. Jangan pulang…!” Kang Rahmat membelai rambutnya dengan lembut.

“Aku banyak dosa, Kang!”

“Tenang, Haikal… doakan saja semoga ibumu khusnul khotimah, percayalah ibumu sudah memaafkanmu, kalau tak percaya nanti kang rahmat telfonkan ayahmu, kalau boleh bicara asal kamu janji gak minta pulang. Kamu harus kuat haikal, kamu harus jadi orang yang berguna bagi ibu dan ayahmu, yang bisa mendoakan mereka…”

“Ya, Kang aku nggak akan pulang. Tapi, Kang, ibu…,”

“Percayalah kalau kamu pulang dan gagal, ibumu di alam sana akan sedih dan kecewa.”

“Hu hu huh uhu… Ibu, maafkan Haikal. Haikal janji tetap di sini ngirim doa buat ibu…”

Haikal terus menangis tersedu-sedu dalam pelukan Kang Rahmat.

“Tabah, Kal… tabah…!” bisik Kang Rahmat sambil membelai kepalanya.

Pesan Bunda, merupakan Juara I kategori cerpen pada sayembara penulisan kreatif yang digelar Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) 2012. NU Online akan memuat pula cerpen juara II dan III, serta beberapa nominasi juara, tiap akhir pekan, secara berurutan.

Naili Halimah, lahir di Magelang, 21 Juni 1990, di Dusun Bugangan, Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nyantri di Pondok Pesantren Ma’ahidul ‘Irfan; terletak di Dusun Soropaten, Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

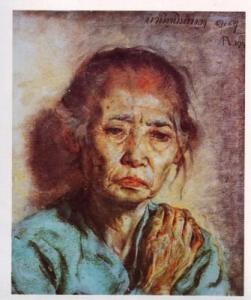

Keterangan gambar: lukisan Affandi

Terpopuler

1

Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa

2

Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang

3

Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur

4

Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa

5

Kultum Ramadhan: Keutamaan Tarawih dan Witir

6

Khutbah Jumat: 4 Cara Menghidupkan Malam Ramadhan dengan Ibadah

Terkini

Lihat Semua