Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya merupakan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan (jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah), bukan organisasi politik dengan orientasi kekuasaan. Namun demikian, kiprah para kiai NU dalam percaturan politik dari dulu hingga sekarang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan, meneguhkan NKRI, menjaga stabilitas negara, dan mewujudkan kesejahteraan.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam praktik politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika politik. Praktik politik ini digagas oleh KH MA Sahal Mahfudh dengan nama politik tingkat tinggi (siyasah ‘aliyah samiyah) Nahdlatul Ulama. Praktik politik ini demi menjaga Khittah NU 1926 yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam Munas NU 1983 di Situbondo, Jawa Timur.

Menurut Kiai Sahal Mahfudh, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (siayasah safilah) adalah porsi partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Kepedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi (siyasah ‘aliyah samiyah), yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik.

Sejarah mencatat, NU memang pernah memutuskan menjadi partai politik pada 1952. Kemudian tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh NU sebagai partai. Berjalannya waktu, keputusan NU menjadi partai politik pada tahun 1952 turut mendegradasi peran dan perjuangan luhur organisasi karena lebih banyak berfokus ke percaturan politik praktis sehingga pengabdian kepada umat seolah terlupakan.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, para kiai mengusulkan agar NU secara organisasi harus segera kembali Khittah 1926. Usulan tersebut sempat terhenti. Namun, seruan kembali ke Khittah 1926 muncul kembali pada tahun 1971. Kala itu Ketua Umum PBNU KH Muhammad Dahlan memandang langkah tersebut sebagai sebuah kemunduran secara historis.

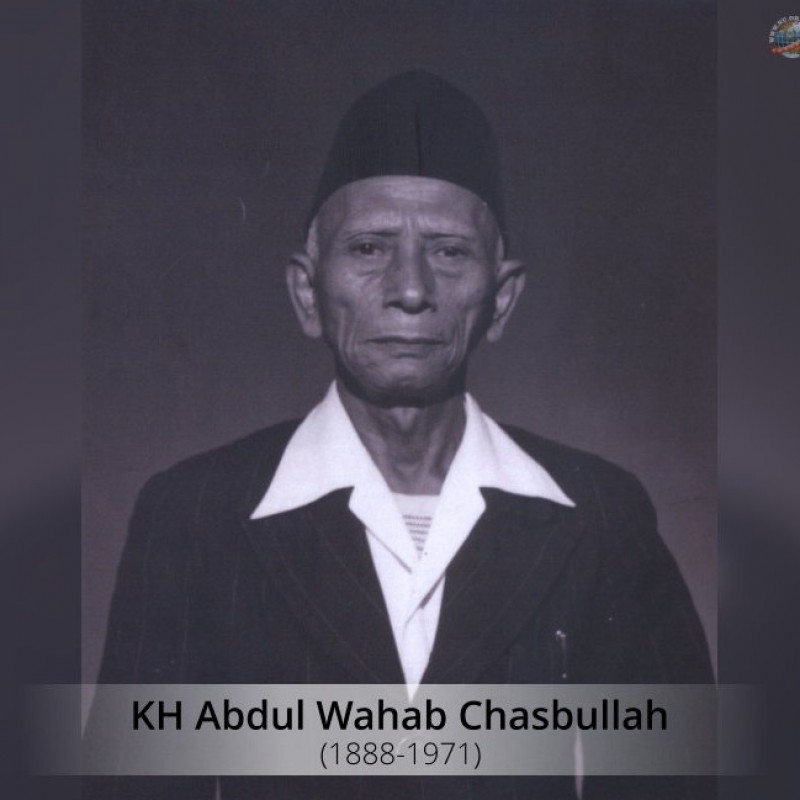

Pendapat Kiai Muhammad Dahlan itu coba ditengahi oleh Rais Aam KH Abdul Wahab Chasbullah bahwa kembali ke khittah berarti kembali pada semangat perjuangan 1926, saat awal NU didirikan, bukan kembali secara harfiah.

Setelah seruan kembali ke khittah sempat terhenti kala itu, gema tersebut muncul lagi pada tahun 1979 ketika diselenggarakan Muktamar ke-26 NU di Semarang, Jawa Tengah. Seperti seruan sebelumnya, usulan untuk kembali menjadi jami’iyah diniyyah ijtima’iyah dalam Muktamar tersebut juga mentah.

Apalagi NU sedang giat-giatnya memperjuangkan aspirasi rakyat dari represi Orde Baru lewat PPP. Namun pada praktiknya, kelompok kritis dari kalangan NU mengalami penggusuran sehingga menurunkan kadar perjuangan dari partai tersebut.

Misi kembali ke khittah kembali nyaring ketika para ulama berkeliling mengonsolidasikan NU. Bersamaan dengan langkah para kiai tersebut, KH Achmad Siddiq menyusun tulisan komprehensif yang berisi tentang pokok-pokok pikiran tentang pemulihan Khittah NU 1926. Tulisan ini dirembuk secara terbatas dengan para ulama sepuh di kediaman KH Masykur di Jakarta.

Secara garis besar, pedoman berpolitik warga NU tertuang dalam naskah Khittah 1926 yang dimulai dari Muqaddimah hingga Khotimah yang terdiri dari sembilan penjelasan. Namun, untuk mengoperasionalkan naskah khittah hasil Muktamar ke-27 NU 1984 tersebut, Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta menyusun sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU.

Berikut sembilan pedoman berpolitik warga NU hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta:

Ketika NU Kembali ke Khittah 1926 di mana NU tidak lagi menjadi partai politik atau bagian dari partai politik dan tidak terikat oleh partai politik manapun, dengan sendirinya masyarakat yang selama ini cara berpolitiknya ditentukan oleh pimpinan pusat organisasi mengalami banyak kebingungan.

Mengingat adanya perubahan politik dari stelsel kelompok atau organisasi menjadi stelsel individual ini, NU merasa perlu memberi petunjuk agar warganya tetap menggunakan hak politik mereka secara benar dan bertanggung jawab. Karena itulah, lima tahun setelah keputusan Muktamar Situbondo 1984, Muktamar NU tahun 1989 merumuskan pedoman berpolitik bagi warga Nahdliyin dengan menekankan akhlaqul karimah, baik berupa etika sosial maupun norma politik.

Dengan demikian keterlibatan warga NU dengan partai politik yang ada bersifat individual, tidak atas nama organisasi, karena NU telah kembali menjadi organisasi sosial keagamaan yang mengurusi masalah sosial, pendidikan dan dakwah. Namun demikian NU mengimbau pada warganya agar melakukan politik secara benar dan bertanggung jawab dan dengan cita-cita menegakkan akhlaqul karimah dan dijalankan dengan proses yang selalu berpegang pada prinsip akhlaqul karimah.

Mengingat pentingnya politik sebagai sebuah sarana perjuangan, di samping sarana sosial dan pendidikan, maka warga Nahdliyin diberikan tuntunan yang mudah dipahami dan sekaligus mudah dilaksanakan. Melalui sembilan pedoman berpolitik warga NU ini diharapkan kaum Nahdliyin bisa menjadi teladan dalam menjalankan politik, di mana norma dan etika selalu dikedepankan.

Walaupun untuk mencapai cita-cita itu penuh halangan, terutama dengan tumbuhnya pragmatisme dewasa ini. Namun demikian prinsip perlu ditegakkan walaupun mungkin dianggap tidak relevan, tetapi ini merupakan misi abadi yang harus ditegakkan bersama dengan menegakkan agama, karena warga Nahdliyin telah berikrar untuk mengintegrasikan perjuangannya dalam perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan politik yang dicanangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai usaha untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila, Muktamar merasa perlu memberikan pedoman kepada warga Nahdlatul Ulama yang menggunakan hak-hak politiknya, agar ikut mengembangkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab agar dapat ikut serta menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional serta membangun mekanisme musyawarah mufakat dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi bersama, sebagai berikut ini:

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD1945.

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.

4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaqul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.

8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.