NU Berdiri demi Agama dan Negara

NU Online · Kamis, 1 Februari 2024 | 17:00 WIB

Abdullah Alawi

Kolomnis

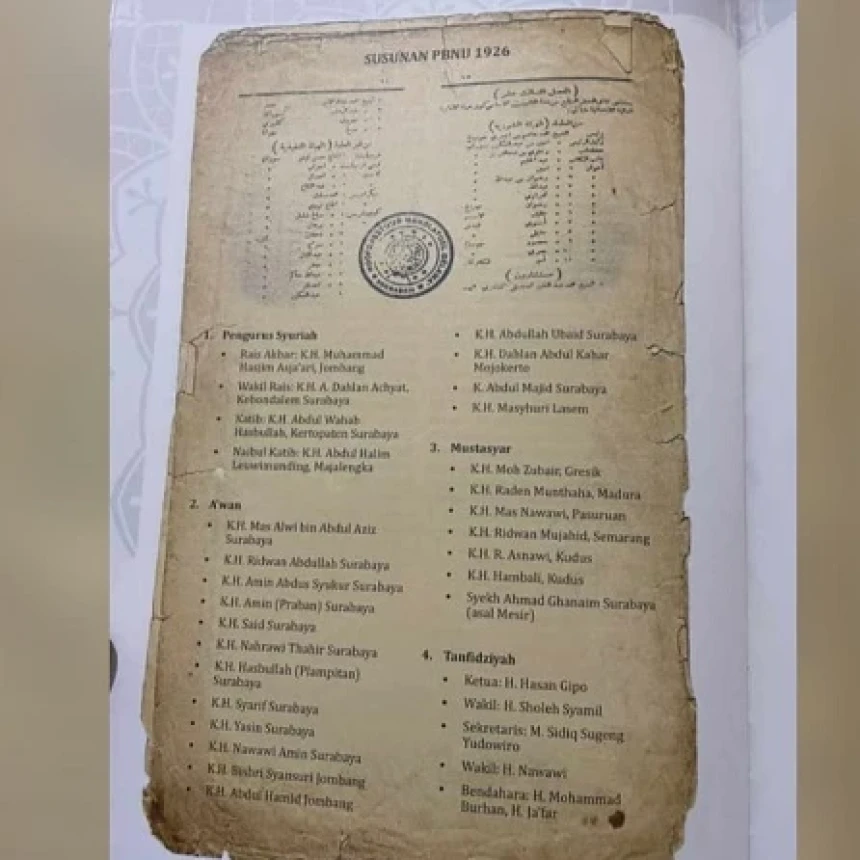

Para kiai pesantren Ahlussunah wal-Jama’ah mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926 dipicu situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Menurut Choirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan NU, titik picu (motivasi) itu pertama, agama (Ahlussunah wal Jamaah) dan kedua, nasionalisme.

Motif Agama

Sebagaimana diketahui, bangsa penjajah tidak hanya mengeruk kekayaan alam di Nusantara, melainkan menyebarkan agama dan budaya mereka. Portugis misalnya, menanamkan Kristen Katolik dan Belanda menebar Kristen Protestan. Tidak heran karena tujuan penjajahan itu untuk mendapatkan gold, glory, dan gospel. Mereka ingin kejayaan dan kekayaan, serta misi menyebarkan agamanya. Untuk tujuan itu, penjajahan bangsa Barat menggunakan segala cara untuk menundukkan jajahannya.

Di Indonesia, Belanda berupaya melakukan kristenisasi dengan mengirimkan para misionaris. Dalam pandangan mereka, agama Kristen lebih unggul dari agama Islam. Pada saat yang sama mereka juga menganggap Islam Indonesia bersifat sinkretis, yang berbeda dengan tempat asalnya, sehingga lebih mudah dipengaruhi untuk berpindah agama.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Belanda pada waktu itu sedang berada dalam tekanan partai-partai agama di parlemen yang menuntut supaya Hindia Belanda dibuka untuk kegiatan misionaris, baik Roma Katolik maupun Protestan untuk sama-sama beroperasi di Indonesia.

Pada titik inilah, para kiai pesantren Ahlussunah wal Jamaah mendirikan NU menemukan momentumnya. Semakin matang momentum itu ketika di dalam suasana penjajahan muncul pemahaman keagamaan Wahabi di Arab Saudi yang menyelisihi mayoritas umat Islam yang berhaluan Aswaja.

Semakin lebih matang lagi karena paham itu menanamkan pengaruhnya di Nusantara dalam bentuk organisasi. Meskipun tidak sama persis pergerakannya dengan di Arab Saudi, paham ini sangat merisaukan ulama-ulama pesantren sebagaimana digambarkan Swara Nahdlatoel Oelama:

Maka dari itu para ulama harus bersatu untuk menentukan haluannya sebelum terlambat. Jika kita tidak bersatu, tidak lama lagi kelompok anti-mazhab akan bercokol di tanah Jawa. Saya lihat mereka sangat gencar melakukan tablig mulai dari tanah Dayak sampai Papua Merauke, dan sangat mungkin tidak lama lagi mereka akan muncul dengan masif dan serentak di mana-mana.

Tetapi, jika ulama ahli mazhab terlihat solid, dan bersatu padu turabath (menangkal/mencegah) pastilah kelompok-kelompok tadi tidak akan berkembang. (Al-i'maalu bil’uluumi wahayatul ‘uluumi bilmusyawarati wal mudzakarati wayantafil kullu bil munafarati walmudabarati wal mufaraqati). (Swara Nahdlatoel Oelama, edisi Jumadil Tsani 1346, hal. 18)

Motif Negara

Tanpa mengecilkan peran kalangan liyan, sejarah perlawanan bangsa Indonesia dilakukan kalangan umat Islam yang terdiri dari kiai, santri, sultan, dan masyarakat. Misalnya selama abad ke-19 saja, penjajah Belanda menghadapi pemberontakan-pemberontakan sebagai “perang sabil” atas nama Islam.

Pada masa ini terjadi perang terlama di Aceh dari tahun 1871-1912, Perang Paderi (1821-1837) di Sumatera Barat, Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah, dan Perang Banjar-Barito (1859-1905) di Kalimantan tenggara. Semua pemberontakan itu berhasil ditumpas Belanda. Namun tak sedikit kerugian di kedua belah pihak.

Pada Perang Diponegoro misalnya penduduk Jawa yang meninggal sebanyak 200.000 orang, sementara tentara 15.000 orang. Kemudian di terjadi pula perang di Banten pada 1888 yang juga berhasil ditumpas.

Namun, perang itu tak benar-benar berhenti sama sekali seperti bara dalam sekam. Para keturunan pejuang selalu menyimpan rencana meneruskan perlawanan pendahulunya meskipun dengan cara yang berbeda dan secara berantai pula turun-temurun. Para ulama menggerakkan santri dan rakyat rakyat perdesaan. Mungkin tanpa pergerakan mereka sudah lama kebangsaan (nasionalisme) yang sebenarnya lenyap dari Indonesia.

Karena keadaan terus berubah, tantangannya pun berbeda, cara ulama bergerak dalam menyebarkan Islam dan merebut kemerdekaan pun berubah juga. Jika sebelumnya hanya melalui pondok pesantren dan bergerak sendiri-sendiri, para kiai kemudian mencoba mendirikan organisasi, Nahdlatul Ulama.

Sebagai bukti para pendiri dan pengurus NU merupakan pelanjut perjuangan mengusir penjajah misalnya dari segi penamaan organisasi. Apabila diperhatikan, nama Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama, sejalan dengan kondisi perjuangan umat Islam saat itu, yakni sedang dalam perjuangan membangkitkan kesadaran nasional.

Ditilik dari sisi tokoh pendiri, KH Abdul Wahab Chasbullah dan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari leluhurnya menyatu pada sosok KH Shihah. Dia merupakan prajurit Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke arah timur. Di Banten, KH Syam’un dan KH Abdul Latif, masing-masing leluhurnya merupakan pelaku pemberontakan petani Banten tahun 1888. Di Cirebon, KH Abbas Buntet merupakan salah seorang yang berperang langsung pada 10 November di Surabaya. Di Tasikmalaya, KH Zainal Musthafa gugur saat melawan Jepang.

Selain itu, bisa pula dilihat dari pergerakan para tokohnya, baik sebelum, menjelang, serta setelah kemerdekaan Indonesia. Pertama, sebelum kemerdekaan, KH Wahab Hasbullah misalnya mendirikan Nahdlatul Wathan, Tashwirul Afkar, Syubanul Wathan dan mengadakan kursus masail diniyah bagi pemuda pembela mazhab. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, halaman 36)

KH Wahab Hasbullah pada masa itu yang menciptakan lagu Ya Lal Wathon, sebuah ekspresi nasionalisme kalangan pesantren, "Pusaka hati wahai tanah airku/Cintamu dalam imanku/Jangan halangkan nasibmu/Bangkitlah, hai bangsaku!/Indonesia negeriku/Engkau panji martabatku/Siapa datang mengancammu/’Kan binasa di bawah dulimu!”

Syahdan, sehari sebelum pertemuan untuk mendirikan NU di Kertopaten, Surabaya, terjadi dialog antara KH Abdul Wahab Chasbullah dengan KH Abdulhalim Leuwimunding. KH Abdul Halim bertanya, apakah organisasi yang akan didirikan para kiai itu memiliki tujuan kemerdekaan? Kiai Wahab menjawab iya, umat Islam menuju ke jalan itu. Umat Islam tidak leluasa sebelum negara kita merdeka.

Kedua, beberapa bulan selepas kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak otomatis mendapatkan ketenangan. Penjajah berusaha datang kembali dalam bentuk pasukan Sekutu yang akan diboncengi tentara Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

NU meresponsnya dengan mengundang konsul-konsul di seluruh Jawa dan Madura agar hadir titi mangsa 21 Oktober 1945 di kantor Pengurus Besar Ansor Nahdlatul Ulama (PB ANO atau sekarang disebut Gerakan Pemuda Ansor) di Jalan Bubutan Vl/Z Surabaya.

Kala itu, NU mengeluarkan Fatwa Jihad fi Sabilillah dan Resolusi Jihad fi Sabilillah titi mangsa 22 Oktober 1945. Perbedaan kedunya adalah yang pertama disampaikan kepada anggota-anggota NU dan umat Islam secara umum, sementara yang kedua disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang saat itu baru dua bulan diproklamasikan.

Selain itu, bisa dilihat pula peran para tokoh NU yang mendapat pengakuan negara dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Meskipun yang gugur sangat banyak jumlahnya, tapi sampai saat ini hanya 13 tokoh NU yang ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan.

Abdullah Alawi, penulis buku-buku sejarah NU, tinggal di Bandung

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang

2

Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun

3

Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur

4

Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah

5

Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa

6

Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa

Terkini

Lihat Semua