Menyerap ragam pengetahuan yang berasal dari mana pun, tanpa embel-embel identitas yang sempit, bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan.

Fahri Hilmi

Kolomnis

Siapa tak kenal Imam Abu Hanifah, founder Mazhab Hanafi--salah satu mazhab dari empat mazhab besar--yang masyhur di kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah?

Menjadi tangan pertama dari curahan hadits yang diarsip Sahabat Anas bin Malik ra, Imam Abu Hanifah lahir menjadi ulama fiqih terkemuka. Pemikiran-pemikirannya banyak memengaruhi ulama-ulama besar klasik seantero dunia, tak terkecuali tiga imam mazhab besar lainnya: Malik bin Anas (Maliki), Muhammad bin Idris (Syafi'i), dan Ahmad bin Hanbal (Hanbali).

Kemasyhurannya di bidang fiqih Islam tak mungkin kita ragukan lagi. Namun, siapa sangka Imam Hanafi adalah seorang pedagang yang sukses. Bidang perniagaannya fokus pada pakaian dan penjahit. Dalam esai Menghubungkan Ideologi Nasional dan Agama (Majalah Aula: Risalah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, 1985), Gus Dur menyebut Imam Hanafi sebagai “Hanafi Tailor”. Tentu saja ini hanyalah humor beliau yang khas.

Terlepas dari itu, dalam esai yang sama, Gus Dur mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Hanafi merupakan contoh dari prinsip hidup khas Islam, sikap eklektik. Sikap ini mencerminkan kemampuan daya serap sebuah gagasan terhadap rasionalitas gagasan lainnya yang positif. Dalam Islam, kita mengenal prinsip “al-muhafadhah ‘alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah” (menjaga hal lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik). Dalam bahasa terkini, prinsip ini disebut dengan kosmopolitanisme.

Secara bahasa, kosmopolit berakar dari dua kata, yakni kosmo (dunia) dan polit (warga). Artinya, gagasan ini bermakna prinsip kewargaan dunia yang tak berbatas pada identitas-identitas sempit individual (agama, ras, etnik, negara, dll). Semua bentuk perjuangan dan dialektika gagasan, semata-mata didasarkan pada aspek kemanusiaan. Identitas individual yang sempit itu, menurut gagasan kosmopolitanisme, hanya akan menjadi penghambat nyata dari proses perjuangan yang berdasarkan kemanusiaan (Neil Walker, EUI Working Paper LAW No. 2005/17, hlm. 14).

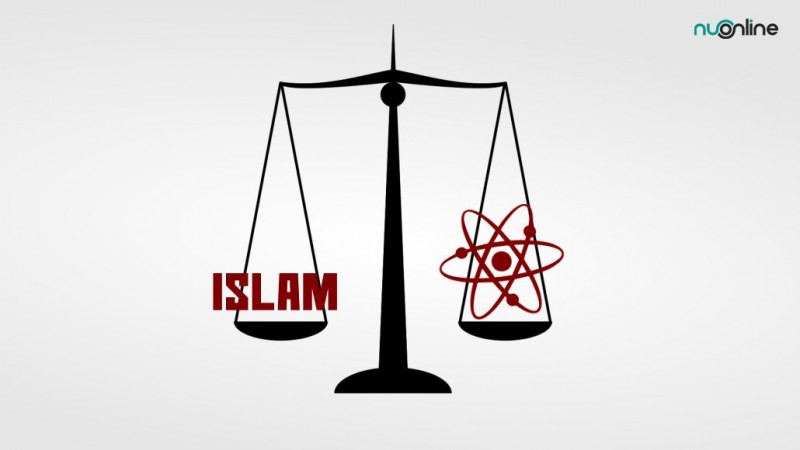

Islam, sebagai agama universal, tentu saja membuka diri terhadap berbagai macam rasionalitas gagasan positif semacam itu. Dengan menggunakan prinsip kosmopolitanisme sebagai pisau bedah, Gus Dur menjadikan Islam sebagai landasan menuju kosmopolitanisme itu sendiri. Dijadikannya Islam sebagai titik pijak prinsip ini tidak terlepas dari substansi rasionalitas yang tidak jauh berbeda antara keduanya, yakni kemanusiaan.

Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam tentu saja tak dapat kita ragukan lagi. Nabi Muhammad mengatakan secara eksplisit dalam haditsnya untuk tidak menaruh batas-batas yang didasarkan pada identitas individual yang sempit.

“Wahai manusia, ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, dan nenek moyangmu juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa lain. Tidak ada kelebihan bangsa lain terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah terhadap orang yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam terhadap yang berkulit merah. Kecuali dengan takwanya" (HR Ahmad, al-Baihaqi, dan al-Haitsami).

Turun sebagai prinsip yang kontekstual, maka kita akan mengenal gagasan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai manhaj al-fikr (landasan berpikir). Gagasan ini tentu saja masyhur di kalangan Nahdliyin. Aswaja sebagai manhaj al-fikr mengutamakan sikap hidup yang didasarkan pada prinsip-prinsip Ahlussunnah berupa: tawazun (seimbang), tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), 'adalah (adil), dan amar ma'ruf nahi munkar (melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan cukup melihat pengertian dari kelima asas Aswaja di atas, kita sudah dapat mengatakan bahwa Islam adalah sebuah gagasan universal yang mengandung, bahkan merupakan, nilai-nilai kemanusiaan.

Melihat pada pembedahan prinsip kedua gagasan yang berasal dari rahim yang berbeda itu (Barat dan Timur), Islam dan kosmopolitanisme memiliki satu titik temu rasionalitas berupa kemanusiaan. Eklektisitas Islam terhadap gagasan Barat ini yang kemudian melahirkan konsep kosmopolitanisme Islam, sebuah konsep kemanusiaan tanpa batas yang menjadikan Islam sebagai titik pijaknya dalam bergerak.

Kosmopolitanisme Islam inilah yang menurut Gus Dur akan menjadikan Islam sebagai agama yang terbuka dan tidak kering. Sebagai sebuah gagasan besar, Islam akan mudah beradaptasi dan mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan kekinian, yang barangkali tidak ditemukan, bahkan tak terjawab, semasa awal-awal berdirinya Islam.

Namun perlu digarisbawahi, daya serap ini perlu dilakukan secara kritis agar Islam tak jadi agama yang melakukan taklid buta terhadap wacana-wacana asing. Adapun nilai-nilai yang diserap oleh Islam hanyalah terbatas pada kesamaan rasionalitasnya saja. Dengan begitu, internalisasi nilai-nilai Islam yang kerapkali dianggap kuno akan dengan mudah dilakukan.

Sikap daya serap yang tinggi akan menyemestakan pemikiran dan gagasan Islam ke hadapan masyarakat internasional. Dengan begitu, seiring bertambahnya waktu, Islam akan menjadi subjek mahapintar yang mampu menjawab berbagai persoalan pada masa kini.

Menyerap ragam pengetahuan yang berasal dari mana pun, tanpa embel-embel identitas yang sempit, bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan. Prinsip daya serap ini akan membawa Islam menuju agama yang berkemajuan dan mampu menjawab perosoalan-persoalan kekinian secara kontekstual. Dengan begitu, Islam akan menjadi agama yang begitu dekat dengan para pengikutnya.

Penulis adalah Mahasiswa KPI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kini ngadmin di @pikiranlelaki_ dan dapat ditemui di @fahrihill.

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang

2

Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun

3

Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah

4

Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur

5

Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa

6

Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa

Terkini

Lihat Semua