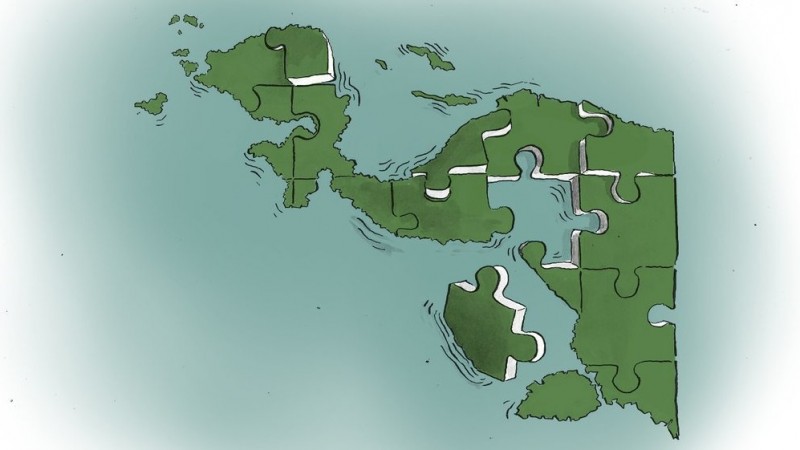

Tiga Penyebab Ketidakpuasan Rakyat Papua kepada Pemerintah

NU Online · Selasa, 15 Desember 2020 | 15:30 WIB

Aru Lego Triono

Kontributor

Jakarta, NU Online

Pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dasar hukum itu disebut juga sebagai UU Otonomi Khusus (Otsus).

Kini UU Otsus sudah hampir dua puluh tahun berjalan, tapi di Bumi Cendrawasih itu masih saja muncul suara-suara tuntutan ketidakpuasan. Padahal sudah ada UU Otsus yang seharusnya, secara konsep, mampu mengatur hidup dan kehidupan rakyat Papua.

Penulis buku Gus Dur: Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka Ahmad Suaedy menjawab, karena pemerintah hanya melakukan tiga dari delapan unsur penting yang terdapat di dalam UU Otsus itu. Tiga unsur yang sudah dilakukan pemerintah itu pun masih sangat jauh dari kenyataan.

Pertama, soal dana Otsus. Menurut Suaedy persoalan ini sangat rumit diselesaikan. Sebab terjadi banyak korupsi, penyelewengan, dan penindasan. Dengan kata lain, wajar saja jika rakyat Papua kerap menyuarakan ketidakpuasan terhadap UU Otsus. Penyebabnya adalah karena terjadi pemangkasan dana dari pemerintah sendiri.

Kedua, Majelis Rakyat Papua (MRP). Secara konsep, kata Suaedy, MRP ini sangat bagus karena mewadahi tradisi Papua yang cenderung informal dalam pergaulan sosial-politik. Di MRP, terdapat ketua adat yang mewadahai para pemimpin yakni utusan adat, utusan agama, dan utusan perempuan.

“Di sinilah Papua sebenarnya jauh lebih maju dari daerah mana pun. Karena tidak ada sebuah lembaga yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai unsur utama dari tiga unsur utama itu. Papua justru menjadi pelopor dalam hal ini,” ungkap Suaedy dalam Ziarah Pemikiran Gus Dur dan Papua pada Sabtu (12/12) lalu.

Hanya saja, lanjutnya, pada periode kedua berjalannya UU Otsus, terjadi proses Litsus (sebuah ungkapan sebuah penyaringan pada zaman orde baru). Di periode pertama, kata Suaedy, rekrutmen berjalan sangat baik karena masyarakat dibebaskan untuk bergabung dengan MRP.

“Tapi periode kedua dan ketiga, ada semacam Litsus. Jadi orang yang masih menawar dan mengritisi pemerintah itu tidak bisa masuk. Padahal MRP ini didesain untuk memperdebatkan sesuatu yang belum selesai. Misalnya di dalam UU 21 itu ada tentang klarifikasi sejarah,” jelasnya.

“Bagi persepsi semua orang pemimpin negara sekarang ini, klarifikasi sejarah itu seolah identik dengan tuntutan merdeka,” sambung Suaedy.

Namun bagi Gus Dur, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan damai. Soal klarifikasi sejarah yang terdapat di dalam salah satu pasal di UU Otsu situ, menurut Gus Dur, pasti akan bisa diselesaikan.

Gus Dur beranggapan bahwa soal sejarah itu pasti akan bisa diselesaikan dengan kompromi. Sedangkan di dalam konflik, pasti terdapat jarak perbedaan pendapat 180 derajat. Misalnya aktivis Papua ingin merdeka, tapi pemerintah Indonesia ingin bersatu. Itulah 180 derajat.

“Dalam proses dialog, semakin lama akan semakin menipis. Lalu menjadi nol derajat. Itulah yang (seharusnya) terjadi pada UU Otsus itu. UU Otsus berangkat dari perbedaan pendapat 180 derajat,” ungkap Anggota Ombudsman RI ini.

“Tapi satu tahun kemudian, November 1999 hingga November 2000 terjadi proses kebebasan berpendapat yang sangat luar biasa. Saya melakukan penelitian bahwa tidak ada kekerasan pada saat itu. karena ada kebebasan. Jadi semua orang bisa bicara apa saja,” imbuhnya.

Menurut Gus Dur, orang ingin merdeka dan mendiskusikan tentang kemerdekaan tidak bisa dilarang. Gus Dur memperbolehkan orang Papua untuk berfikir dan berdiskusi. Sebab yang tidak boleh adalah menyatakan kemerdekaan.

“Maka dalam satu tahun itu, orang sangat bebas. Tapi tidak ada satu pun kelompok yang mendeklarasikan kemerdekaan. Karena dialog terus terjadi,” tutur Suaedy.

Jadi, jika saat ini ada suara dari rakyat Papua yang tidak butuh pembangunan maka itu adalah suara keras. Namun kata Suaedy, kalimat yang lebih tepatnya adalah Papua tidak cukup dengan pembangunan tetapi harus ada martabat kemanusiaan untuk orang Papua.

Ketiga, soal hukum adat. Di dalam UU Otsus, persoalan hukum ada sudah sangat jelas diatur. Menurut Suaedy, aturan soal hukum adat di Papua sebenarnya sama dengan syariat Islam di Aceh.

“Syariat Islam di Aceh dibiayai dengan besar. Ada strukturnya, hakim dan UU-nya. Tapi kenapa di Papua tidak demikian? Ini kan masalah besar,” ucap Suaedy.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dibentuk tujuh wilayah adat di Papua. Namun Suaedy mengaku pernah datang ke beberapa wilayah adat tersebut dan tidak menemukan ada fasilitas apa pun.

“Seharusnya kan mereka (di Papua) misalnya ada kantor, gaji, hakim, struktur birokrasi. Sebagaimana syariat Islam di Aceh. Tapi kenapa di Papua tidak begitu?” pungkas Suaedy, mempertanyakan.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang

2

Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun

3

Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah

4

Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur

5

Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa

6

Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa

Terkini

Lihat Semua