Seorang kawan berseloroh, “Seandainya tidak ada NU mungkin saya tidak beragama Islam.” Saya mengamini selorohannya itu. Dan bukan omong kosong bahwa penganut-penganun agama lain semisal selain Islam, juga Kejawen, Sunda Wiwitan, pada betah duduk dengan Nahdliyin, meski tentu saja, ada kekecualian.<>

Ya, saya memang lahir dari keluarga santri. Bapak saya menghabiskan hampir seluruh waktunya menjadi “cantrik” Mbah Kiai Asyhari Lempuyangan, menjadi kurir pengantar bekal nyantri putranya, yaitu Daliri muda, selama jadi santri di satu pesantren di Jawa timur. Bahkan ketika Daldiri muda Mbah Asyhari diganti, dan mulai disebut kiai haji, bapak saya masih menyempatkan waktu untuk mengabdi di Lempuyangan. Sederhana, sekedar menghadiri acara “Sewelasan” yang dihelat pesantren tiap tanggal sebelas dalam penanggalan Hijriyah.

Sejak kecil saya tinggal di ujung Bantul yang kental tradisi kenuannya, mulai dari tahlilan, kenduri, dziba’an dan nyadran. Mulanya saya biasa saja dengan sederat tradisi keagamaan tersebut. Biasa, karena memang begitu akrab, dan sepertinya tradisi-tradisi keagamaan itu pemberian yang tidak bisa ditolak.

Samun, saat saya ikut pindah ke kota Jogjakarta di mana ayah saya berdomisili, yang kental dengan Islam ala Modernis nan puritan, saya baru sadar, betapa pentingnya tradisi-tradisi keagamaan di dusun saya itu. Saat itu pula, saya mulai membayangkan bahwa tradisi Islam ala NU, Aswaja, Islam yang hidup di kampung saya, adalah 'bentuk' yang penting dan sekaligus 'isi' kabudayan yang amat dibutuhkan. Pada saat itulah, saya sadar, bahwa NU memang menjadi kebutuhan hidup keberagamaan dan kemasyrakatan saya, bahwa mencintai NU itu memang kebutuhan, bukan sekedar keturunan.

Saat tinggal di kota Jogja, rasanya hidup harus terus memandang ke depan. Saya melihat tetangga-tetangga yang hidupnya tidak boleh 'belok' kanan-kiri, tidak boleh ambil 'jalan lain', apalagi belok dan ambil jalan lain, nengok saja langsung dicap bid'ah kok. Saya tidak yakin, pikiran dan hati lurus selurus-lurusnya. Hati tak mungkin menerima kondisi yang demikian, juga pikiran.

Hidup dengan karunia alami menjadi kreatif adalah proses untuk melahirkan hal-hal baru, juga kreasi-kreasi baru yang tak sembarangan bisa dikungkung oleh aturan yang kemudian memunculkan wacana bid’ah, kurafat dan lain sebagainya.

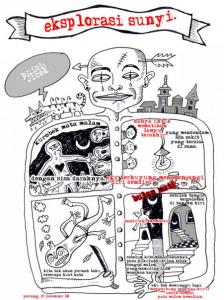

Menjadi kreatif, dalam eksistensinya bisa jadi menjelma sebagai seorang penyair, penulis, perupa, perajin dan hal-hal lain yang memaksimalkan kreativitas. Pilihan 'menjadi NU' akhirnya betul-betul dengan kesadaran penuh. Sebab, NU mengakomodasi itu semua, menganjurkan kreativitas, termasuk dalam ibadah yang sakral itu dan pada saat yang sama, NU menjadikan kabudayan bukan hal yang main-main.

NU tanggap memberi ruang pada jamaahnya untuk kreatif dalam beribadah.

Saat sedekah menjadi hal yang utama dengan pahala utama pula, memberi “makan” lewat kenduri dalam ritual tahlilan adalah karya seni yg bernilai budaya tinggi. Bisa dibandingkan dengan apa yang marak saat ini dilakukan oleh anak-anak anarki, yaitu membagi makanan gratis dalam event “food not bomb.” Kenduri atau “kenduren” lebih dulu hadir dengan kemasannya yang lebih merakyat dan bernilai ibadah. Jadi, kalau pilihannya pun ingin jadi anarki, Nahdliyin kurang 'anarki' apa coba.

Lebih nyaman lagi, khusus buat saya, menjadi NU di jalanan itu, rasa-rasannya paling sempurna NU-nya. Menjadi NU secara jamaah di jalanan itu membuat saya merasa NU 100%, karena kreatifitasnya 100%. Saya lebih nyaman menjadi jamaah saja, yang lekat dalam suasana beragama yang berbudaya. Bahkan dalam keyakinan saya, agama itu ya, laku budaya.

Meskipun demikian, saya sangat setuju jika NU secara jamiyah (organisasi) memliki institusi-institusi yang diperlukan guna memperkuat nilai kebudayaan NU dari dalam. Dengan begitu, NU dapat menjadi saluran ekspresi para budayawan dan seniman yang kreatif. Ini amat penting dalam rangka menyediakan banyak ruang dan jalan menjadi NU. Dan di sinilah NU harus menjadi rumah yang nyaman buat para seniman-seniman yang beraneka ragam minat dan garis perjuangannya, bukan saja beraneka ragam model rambut, jenis pakaian, bahkan hingga tatonya. NU harus dapat menggaransi bahwa seni dan budaya harus memiliki ruang yang lapang untuk kreativitas, yang seringkali liar, liar seliar-liarnya. Coba, kurang apa liarnya tradisi tahlilan, tradisi uang shalawat, dan masih banyak lagi.

Dan contohnya sudah ada, dan lebih banyak dari yang kita tahu. Dalam NU tumbuh pemikir-pemikir ajaib, mulai dari Mahbub Djunaidi, Gus Dur, Gus Mik, sampai Gus Mus yang pernah menghentak dengan lukisan 'Dzkir Bersama Inul'. Padahal mereka semua santri dan Nahdliyin tulen setulen-tulennya.

Penulis adalah Rahman Seblat. Ia berprofesi sebagai perupa, pernah nyantri di Pesantren Krapyak Jogjakarta, alumni ISI Jogjakarta, tinggal di Depok, Jawa Barat.

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang

2

Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun

3

Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur

4

Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah

5

Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa

6

Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa

Terkini

Lihat Semua