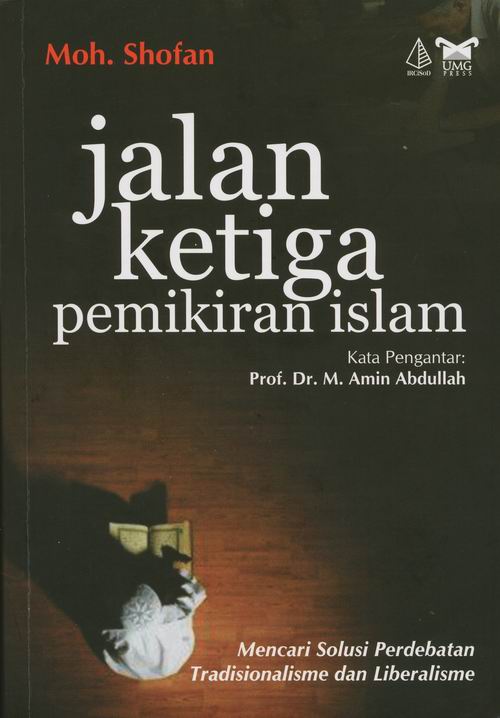

Jalan Ketiga Pemikiran Islam

Sabtu, 17 Juni 2006 | 10:44 WIB

Penulis : Moh. Shofan

Pengantar : Prof. Dr. M. Amin Abdullah

Peresensi : Ali Usman*

Saat ini peta pemikiran kontemporer Islam terbelah menjadi dua “aliran” ekstrim yang kian hari kian menegangkan. Dua “aliran” besar tersebut tidak lain adalah Islam yang berpaham tradisionalisme dan liberalisme. Kemudian secara teknis, tradisionalisme ini menjelma menjadi “Islam fundamentalis” dan “Islam liberal” yang dalam setiap waktu selalu bersitegang mempertahankan kebenarannya masing-masing (truth claim). Lalu, apa dan bagaimana paham tradisionalisme dan liberalisme?

Tradisionalisme dalam Islam biasanya sebagai corak<> keberagamaan seseorang yang lebih menekankan pada kebenaran pada teks atau doktrin agama, tanpa melihat situasi dan kondisi bergumulnya teks tersebut dengan realitas. Artinya, model tradisionalisme ini meyakini kebenaran teks secara harfiah atau taken for granted. Jargon utamanya adalah kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah (ar-ruju’ ila al-Qur’an wa as-Sunnah). Maka tak heran, bila aliran ini terkadang terlihat “anti-modernitas”, “jumud” dan romantisme sejarah masa lampau.

Muhammad Abed al-Jabiri dalam Post-Tradisionalisme Islam mendefinisikan tradisi (turats) adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian suatu masyarakat itu sendiri atau masyarakat tertentu yang berasal dari masa lalu, baik masa lalu masyarakat Islam itu sendiri ataupun masyarakat lain. Dalam pengertian semacam itu, tradisi menyangkut keseluruhan aspek yang berasal dari masa lampau; bersifat maknawi dan material serta mencakup aspek dalam skala yang bersifat universal, regional dan lokal.

Pemaknaan tradisionalisme itu kemudian dilawankan secara vis-a-vis dengan istilah “liberalisme”—yang dalam pemahaman kebanyakan kalangan, mempunyai makna sebaliknya dengan tradisionalisme, yaitu memahami dogma-dogma agama seiring dengan perkembangan zaman modern. Caranya adalah menafsir ulang (reinterpretasi) teks al-Qur”an sesuai dengan semangat zamannya atau ruang dan waktu tertentu. Namun, aliran model ini tidak sepenuhnya positif, sebab dalam perjalanannya liberalisme malah “kebablasan”, bahkan dengan keras mengikis habis nilai-nilai tradisi sebagai lahan pijak umat beragama.

Charles Kurzman dalam Liberal Islam: A Sourcebook, menyatakan dua hal berkenaan dengan pendikotomian pemikiran dan corak keberagamaan seorang muslim. Pertama, ia membenarkan tumbuhnya gagasan “liberal’ di sejumlah dunia Islam sebagai respons terhadap gejala keberagamaan sebagian kalangan yang cenderung tekstual, dogmatik dan “bergaris keras”. Kedua, dengan sedikit menyanjung (membela?) kaum liberal, Kurzman berpendapat bahwa “Islam liberal” adalah sekedar alat bantu atau pisau analisis saja, bukan kategori yang mutlak.

Sementara di lain pihak harus kita akui bahwa “Islam liberal” cenderung elitis yang tidak mengakar ke masyarakat bawah (grass root). Sebab, gagasan itu lebih banyak diusung oleh kalangan akademisi dan peneliti muda, sehingga terkesan “mengawang-ngawang” tanpa ada pijakan yang bernilai aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat.

Maka dari itu, mengharap tradisionalisme sebagai solusi adalah mimpi, sebagaimana mengharap liberalisme sebagai sesuatu yang tunggal juga tidak realistis. Pergulatan antara tradisionalisme dan liberalisme mempunyai makna tersendiri bagi dinamika pemikiran keislaman. Lantas, manakah di antara dua sisi itu harus dimenangkan?

Atas dasar itulah, kehadiran buku ini, Jalan Ketiga Pemikiran Islam, Mencari Solusi Perdebatan Tradisional dan Liberalisme dengan tebal 412 halaman menyajikan beberapa eksperimentasi mengagumkan yang dilakukan penulisnya untuk menjembatani dikotomi tersebut. Moh. Shofan dengan tegas dan berani menyatakan bahwa istilah tradisionalisme dan liberalisme tak lebih dari nama sebuah “ide tentang nalar”, nama dari subyek yang bernama “Islam tradisional” dan “Islam liberal”. Berangkat dari “ide tentang nalar” itulah biasanya seseorang mampu melakukan diaspora intelektual untuk mencari sebuah kearifan dari masing-masing wilayah diskursus untuk selanjutnya mengeksploitasi secara intertekstualitas (hlm 23).

Dengan demikian usaha yang digagas Moh. Shofan—mengambil “jalan ketiga”—dalam buku ini layak kita apresiasi dengan antusias. Kepiawaiannya dalam mengelaborasi metode epistemologi “ala al-Jabiri”, yaitu dengan mensinergikan antara bayani, irfani dan burhani semakin memantapkan dia sebagai tokoh intel

Terpopuler

1

Hitung Cepat Dimulai, Luthfi-Yasin Unggul Sementara di Pilkada Jateng 2024

2

Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Tidak Kena PPN 12%

3

Hitung Cepat Litbang Kompas, Pilkada Jakarta Berpotensi Dua Putaran

4

Kronologi Santri di Bantaeng Meninggal dengan Leher Tergantung, Polisi Temukan Tanda-Tanda Kekerasan

5

Bisakah Tetap Mencoblos di Pilkada 2024 meski Tak Dapat Undangan?

6

Ma'had Aly Ilmu Falak Siap Kerja Sama Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Terkini

Lihat Semua