NU Menjembatani Dua Kutub Pemikiran

Senin, 22 Januari 2007 | 04:06 WIB

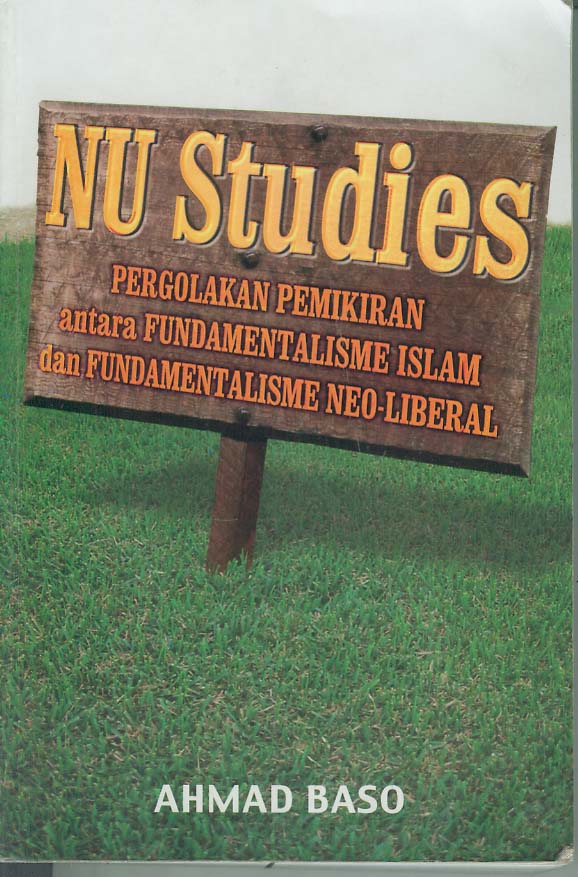

Penulis :Ahmad Baso, Cetakan :I, 2006, Tebal :510 hlmn, Harga :Rp. 90.000, Peresensi :M. Sanusi*

Tanggal 31 Januari 2007 nanti NU akan merayakan ulang tahunnya yang ke 81. Selama periode itu, NU telah mencoba berbagai strategi yang mengindikasikan komitmen besarnya terhadap agenda-agenda trasnformasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, selama itu pula NU tidak lepas dari pergulatan menyangkut status dan identitasnya sebagai organisasi keagamann terbesar di Indonesia. Dari corak tradisional-kultural di masa awal berdirinya, hingga era ketika neo-liberalisme seperti sekarang mendesakkan teologinya ke segala sendi kehidupan.

Fluktuasi dinamika perjalanan NU tentu tidak lepas dari berbagai corak dan ragam pemikiran yang berebut keluar masuk, hingga pada gilirannya turut mewarnai jati diri dan identitas kultur di tubuh NU. Di samping itu, komentar dan gagasan "orang luar" tentang NU, baik berupa tulisan dan berbagai bentuk konsensus intelektual lainnya, juga turut berkontribusi terhadap perubahan warna kultur ini.

Stereotipe NU, yang dulunya lekat dan<> terlanjur dipersepsi sebagai gerakan keagamaan tradisional-kultural, dengan ciri khas warna pemikiran yang apatis terhadap agenda-agenda neo-liberal, kini telah mengalami pergeseran dengan munculnya isu-isu globalisasi dan modernisasi yang menyusup ke dalam tatanan sosial-politik bangsa Indonesia. Bukan hanya terkontaminasi, akan tetapi corak NU yang dulunya disebut sebagai "NU kultural" atau "NU tradisional", telah mengalami proses embrionisasi neo-liberalisme bahkan dari kalangan "orang dalam" sendiri. Indikasinya bisa dilihat pada terdapatnya dikotomi kelompok antara "NU tua" dan "NU muda".

NU tua adalah kalangan kiai-kiai, kebanyakan pengasuh pesantren, yang karakter dominatif pemikirannya berpijak pada pemurnian ajaran Islam, cenderung tekstual, tampak konservatif, tidak bisa menyembunyikan antipatinya terhadap modernitas, bahkan puritan. Sementara "NU muda" didominasi oleh generasi-generasi muda NU progres, liberal, kontekstual, dan yang terpenting, apresiatif terhadap proyek modernitas. Kedua kutub tersebut kini "bersanding" dalam konteks sosio-politik- keagamaan dan praksis kebangsaan. Meski sama-sama mencari strategi yang dibutuhkan dalam mengawal demokratisasi, akan tetapi konfrontasi antar kedua kutub tetap tidak bisa disembunyikan.

Satu kutub berkiblat ke pusat neo-liberal di AS, sementara kutub lainnya berkiblat ke Saudi Arabia. Yang pertama berbicara tentang liberalisasi Islam, dengan menggerus potensi kritis Islam sebagai agama populis dan pembebasan. Yang terakhir, berbicara tentang pemurnian agama dan puritanisasi tatanan sosial politik Indonesia. Tentu dengan mengabaikan kenyataan bahwa "kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia."

Dampaknya, kedua kutub tersebut lantas sama-sama menampilkan penyeragaman cara berpikir yang menyempal dari tradisi beragama dan kultur bangsa Indonesia. Dengan kata lain, penganut kedua kelompok tidak lantas bersinergi untuk bagaimana berkerjasama dan mencari strategi untuk memberdayakan masyarakat, akan tetapi yang terjadi justru ajang perebutan pengaruh menuju proses penyeragaman cara berpikir yang desrtuktif, akan mengancam terhadap agenda-agenda besar demokrasi dan penguatan civil society. (hlm.28)

Satu contoh menarik dari konfrontasi ini bisa dilihat pada kasus penolakan para peserta Muktamar NU terhadap hermeneutika dan kelompok Islam liberal beberapa tahun silam. Penolakan itu dianggap sebagai cerminan kesenjangan berpikir antara anak muda dan kalangan kiai tua. NU dibungkam dengan menyebutnya tradisional. Bagi anak muda NU, penolakan terhadap hermeneutika bukan dianggap sebagai sebuah wacana tandingan atau wacana alternatif, akan tetapi malah dibaca sebagai simbol pengekangan kebebasan berfikir.

Begitu juga bagi kalangan tua, mereka telah menuduh hermeneutika sebagai disiplin yang keluar dari rel-rel keagamaan yang dipakemkan selama ini. Dengan asumsi yang diusung masing-masing pihak, pergulatan itu akhirnya hanya memciptakan kesenjangan yang sulit dikompromikan. Itu disebabkan karena cara berfikir yang subversif yang di usung masing-masing pihak. Kiai tua menuduh orang muda NU sebagai elemen yang mengancam terhadap agenda pemurnian ajaran keagamaan dengan mencampur teori-teori Barat yang didesakkan ke dalam cara berfikir kultural NU. Sementara yang muda bermaksud membuat kalangan tua agar lebih moderat-liberal, namun langkah meraka justru menggambarkan radikalisme cara berfikir dengan menuduh NU sebagai jumud, tidak mengerti akan perubahan. (hlm.45)

Dalam konteks inilah NU butuh suatu terobosan yang mempunyai proyek meredam kedua kubu ekstrem yang bertikai itu. Dalam konteks ini pula, buku ini barangkali menjadi sebuah upaya untuk meretes jalan ke arah penghapusan radikalisasi pemikiran. NU Studies, demikian terobosan itu disebut, menjadi urgen kehadirannya sebagai sebuah himpunan tradisi, pencerahan, kritisisme, yang berakar dalam

Terpopuler

1

Hitung Cepat Dimulai, Luthfi-Yasin Unggul Sementara di Pilkada Jateng 2024

2

Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Tidak Kena PPN 12%

3

Kronologi Santri di Bantaeng Meninggal dengan Leher Tergantung, Polisi Temukan Tanda-Tanda Kekerasan

4

Hitung Cepat Litbang Kompas, Pilkada Jakarta Berpotensi Dua Putaran

5

Bisakah Tetap Mencoblos di Pilkada 2024 meski Tak Dapat Undangan?

6

Ma'had Aly Ilmu Falak Siap Kerja Sama Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Terkini

Lihat Semua