Gus Ulil Kisahkan Sebab al-Ghazali Menulis Kitab Ihya Ulumiddin

NU Online · Ahad, 9 Januari 2022 | 11:30 WIB

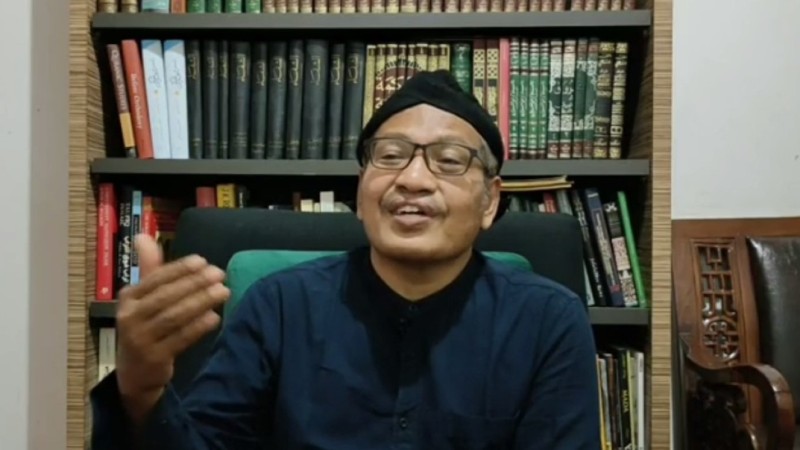

Pengampu ngaji kitab Ihya Ulumiddin, KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil). (Foto: Tangkapan layar FB Ulil Abshar Abdalla)

Muhamad Abror

Kontributor

Jakarta, NU Online

Pengampu ngaji kitab Ihya Ulumiddin, KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil), mengisahkan bahwa yang melatarbelakangi Imam al-Ghazali untuk menulis kitab Ihya Ulumiddin adalah karena melihat stablitas keilmuan agama di lingkungan masyarakat sekitar sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, banyak ulama yang mulai mereduksi nilai-nilai agama.

Hal ini dia sampaikan dalam Kuliah Ihya Tematik (KIT) yang disiarkan langsung lewat akun Facebook-nya, pada Ahad (9/1/2022).

Secara historis, Gus Ulil mengisahkan, al-Ghazali hidup pada era kejayaan politik Dinasti Abbasiyah atau sekitar abad ke-9 sampai 10 yang merupakan masa keemasan Islam karena kemenangan politik. Pencapaian ini membawa implikasi kemakmuran umat Islam secara material. Bahkan, para ulama kadang menjadi bagian dari struktur kekuasaan politik pada saat itu.

Seiring berjalannya waktu, lanjut Gus Ulil, pengetahuan tentang keagamaan digunakan untuk melegitimasi kekayaan duniawi dan memperkuat posisi politis. Melihat kenyataan ini, al-Ghazali kecewa dan memutuskan untuk mengasingkan diri (uzlah).

“Al-Ghazali kecewa karena pengetahuan tentang agama dipraktikkan sebagai alat untuk menumpuk kekayaan dan membentuk status sosial sehingga esensi agama sebagai jalan menuju kehidupan akhirat hilang,” kata pria asal Pati, Jawa Tengah itu.

Berikutnya, al-Ghazali memilih untuk meninggalkan Kota Baghdad guna menyendiri ke Baitul Maqdis di Palestina. Lalu, lanjut ke Damaskus untuk uzlah di sana selama 10 tahun. Sementara status sosial yang telah ia peroleh di Badghdad, termasuk profesinya sebagai profesor di Madrasah Nidzamiyah ia tanggalkan.

“Selama al-Ghazali uzlah itu, dia menjadi manusia yang terisolasi dengan kehidupan dunia,” imbuh pria kelahiran 1967 itu.

Sampai kemudian, al-Ghazali memutuskan untuk kembali ke desanya di Kota Thus Provinsi Khurasan atau Iran bagian timur dan mendirikan ribath (pondok kecil). Tapi, pada dasarnya al-Ghazali merupakan manusia yang responsif dengan keadaan masyarakat sekitar yang sedang mengalami penurunan nilai-nilai keagamaan. Inilah yang kemudian mendorongnya menulis kitab Ihya Ulumiddin.

“Dia (al-Ghazali) sadar bahwa apa yang terjadi di tengah masyarakat dalam pandangannya adalah melenceng dan perlu ia luruskan. Jadi, semula al-Ghazali menjadi manusia kamar, tetapi dia juga tidak bisa begitu saja membiarkan keadaan sosial masyarakat sekitar,” ujar menantu KH A Mustofa Bisri (Gus Mus) itu.

Mengutip bagian muqaddimah (pengantar) kitab Ihya, Gus Ulil mengatakan bahwa kondisi ulama saat itu sedang jauh dari nilai-nilai keagamaan. Sebab, beberapa ulama mereduksi panafsiran tentang ilmu agama untuk melegitimasi kekuasaan.

Pertama, para ulama mengatakan bahwa ilmu agama itu soal fatwa halal atau haram, dan yang memiliki otoritas fatwa negara hanya ulama. Kedua, siapa yang bisa memenangkan debat keagamaan, dialah yang lebih dikatakan alim dan dinilai unggul. Ketiga, orang yang mempu beretorika dengan bahasa yang indah dan mempengaruhi, dialah sosok ulama.

“Jadi, orang yang bisa berfatwa, maka disebut alim. Orang yang menang debat, maka disebut alim. Orang yang bisa mempengaruhi dengan kata-kata, maka disebut alim,” terang Gus Ulil.

Berangkat dari realita sosial itulah, al-Ghazali menulis kitab yang diberi judul Ihya Ulumiddin yang artinya ‘menghidupkan ilmu-ilmu agama’ dengan harapan bisa menghidupkan dan meluruskan kembali ilmu agama yang selama ini disalahartikan.

Kontributor: Muhamad Abror

Editor: Musthofa Asrori

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang

2

Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun

3

Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur

4

Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah

5

Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa

6

Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa

Terkini

Lihat Semua