Dari sini Grasmcipun dikritik, karena Gus Dur membaca teologi pembebasan. Kesilapan Gramsci yang tak melihat agama sebagai potensi perubahan, membuat Gus Dur tertarik pada gerakan teologi Katolik Amerika Latin, yang mengawinkan agama dengan analisa kritis Marxian. Hanya saja, di titik inilah Gus Dur kemudian mengritik teologi pembebasan, karena ia terjebak dalam ideologi. Sifat ideologis ini yang membuat para teolog pembebasan tidak bebas lagi, karena terjebak dalam ekslusivisme gerakan. Maka tak ayal, Gus Durpun akhirnya menambatkan model gerakannya pada gerakan keagamaan berwawasan struktural, non-revolusioner.

Pada poin inilah, perbincangan seputar konsepsi pembebasan (berbasis keagamaan) dalam pemikiran Gus Dur menemukan relevansinya. Satu hal yang digali oleh Syaiful Arif, dalam buku Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif ini. Barangkali ide-ide kiri banyak mempengaruhi dan menginspirasi sejumlah tendensi pemikiran dan langkah politik Gus Dur. Namun faktanya, pembaca Das Kapital pada usia 14 tahun ini tidak sungkan melemparkan kritik terhadap beberapa titik lemah dari sebuah aksi pembebasan serta sinisme atas ‘impotensi’ unsur kebudayaan tertentu, tak terkecuali predikasi miring Marx kepada agama sebagai ‘the opium of the people’. Bagi Marxisme, gerakan bisa dikatakan revolusioner, ketika ia meniadakan agama di dalam dirinya.

Tak sebatas kritik, Gus Dur pun menggariskan bahwa model pembebasan yang hakiki adalah pembebasan yang senantiasa berakar dan terarah pada penghargaan setinggi-tingginya terhadap kehidupan sosial manusiawi (human social life) (hal. 254). Garis ide ini tidak hanya menyadari akan pentingnya sebuah gerakan pembebasan dari jerat hegemoni penindasan demi kemanusiaan, tapi juga memberi jaminan perlakuan manusiawi tetap berlangsung dalam rangkaian prosesi maupun ‘capaian final’ gerak pembebasan itu sendiri.

Tak heran, Gus Dur akhirnya memilih aksi pembebasan yang ia sebut sebagai perubahan struktural ‘tanpa Marx’, atau transformasi struktural non-revolusioner. Poin non-revolusioner menjadi penting, karena bagi Gus Dur, revolusionerisme memiliki ‘sisi gelap’, yakni memosisikan unsur kultural tidak sebagai kebudayaan yang berdiri sendiri dan berhak hidup, tapi hanya sebagai aparat ideologis bagi tercapainya revolusi (hal. 89). Dengan demikian keragaman dikorbankan demi suksesnya revolusi, yang kemudian melahirkan penyeragaman dan kelembagaan. Dari penyeragaman ini terjadi apa yang disebut Gus Dur sebagai revolusi yang tercuri (the stolen revolution) untuk menjaga dan mengonsolidasikan kehadiran satu pihak saja yang memenangkan revolusi, seperti yang terjadi pada Revolusi Iran 1979 atau ‘pencurian’ Joseph Stalin atas Revolusi Bolsjewik 1917 yang menciptakan diktator komunisme (hal.70).

Kecenderungan ideologisasi dari gerakan inilah yang dihindarkan oleh Gus Dur pada Islam, yang hanya akan menciptakan eksklusivisme dan ekstrimisme, meskipun berangkat dari ‘paradigma pembebasan’. Baginya, agama memang menyimpan kekuatan pembebasan, namun dunia memiliki mekanisme perubahan tersendiri, sehingga bahaya ketika agama diturunkan ke level ‘teknis’ (penentu), sebab ia bisa menjelma kekuasaan yang menindas atas nama ‘otoritas surga’. Ini sejalan dengan hakikat pembebasan yang ia gariskan sebagai “pembebasan tanpa dasar dan landasan apapun, kecuali manusia itu sendiri. Jadi sangat eksistensialis (hal. 87).”

Di sinilah pentingnya meletakkan Islam sebagai etika sosial. Orientasi (pembebasan) etis yang dipegang Gus Dur merujuk pada satu tujuan politik yang tidak mengandaikan adanya struktur politik tandingan dari tatanan yang ingin diubah. Sehingga, sebuah gerakan akan terselamatkan dari watak ideologis. Penekanan pada watak etis ini merupakan sinambung dari pilihan strategi pembebasan Gus Dur yang tidak bersifat sosio-politis namun lebih kepada sosio-kultural (hal. 95). Keyakinan ini pernah dipraktikkan Gus Dur ketika berhadapan dengan hegemoni pembangunanisme Orde Baru, melalui usaha membangkitkan fungsi transformatif Islam sebagai kritik atas praktik penindasan, sembari melakukan kerja-kerja praksis yang terkait langsung dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam kaitan inilah ide pribumisasi Islam tak melulu bersifat budaya. Bagi Gus Dur, pribumisasi Islam adalah conditio sine qua non bagi tergeraknya fungsi etis sosial dari Islam. Karena Islam sudah melerai ketegangan dengan kebudayaan -melalui pribumisasi budaya- maka Islam tak lagi terjebak dalam perjuangan simbolis, selayak formalisasi syari’at. Islam yang telah membumikan lambaran kulturnya, akhirnya bisa naik pada tataran nilai utama (Welstanschauung) dari Islam sendiri, yang tertuju pada keadilan (al-’adalah), persamaan (al-musawah), dan demokrasi (syura). Pentingnya tiga nilai ini menjadi cita utama Islam, karena Gus Dur melihat watak universal dari Islam yang melakukan perlindungan terhadap lima hak dasar manusia (al-kulliyat al-khams) berupa, perlindungan terhadap hak hidup, berpikir, berkeyakinan, hak milik pribadi, dan kesucian keluarga. Hak dasar inilah yang menjadi tujuan utama mashlahat (ghayatul mashlahat) dan menjadi tujuan utama syari’at (maqashid al-syari’ah). Jadi, nilai keadilan, persamaan (di muka hukum), dan demokrasi adalah kondisi struktural yang harus diwujudkan demi tergeraknya perlindungan terhadap hak dasar kemanusiaan tadi.

Terma transformatif dalam buku ini menjadi epistemologi kunci bagi kelahiran ide-ide ‘segar’ dan sejumlah aksi perjuangan Gus Dur baik yang menyentuh wacana keagamaan, kebudayaan, maupun ilmu sosial. Ada kesan, penulis berusaha melampaui mainstream tipologisasi atas corak intelektualisme Gus Dur. Banyak kritik disasarkan pada sejumlah ‘bias paradigmatis’ para peneliti saat mengotakkan pemikiran Gus Dur pada isme-isme tertentu. Kendati demikian, kritik tersebut sejatinya tidak sampai menganulir secara radikal, sebab yang berbeda dari ‘temuan baru’ ini dengan beberapa paham yang dialamatkan pada Gus Dur sebelumnya, semacam liberalisme, sekularisme, neo-modernisme, pluralisme, atau pribumisasi Islam, terletak pada cita utama dan arah gerakan pemikiran Gus Dur. Kalau yang lain memahami watak pemikirannya sebagai kesadaran pembaruan atas ‘keloyoan’ tradisi, maka watak transformatif mengandaikan pembaruan tersebut tak ubahnya ‘jembatan’ yang terhubung dengan cita pembebasan dari struktur politik otoriter yang tidak memihak.

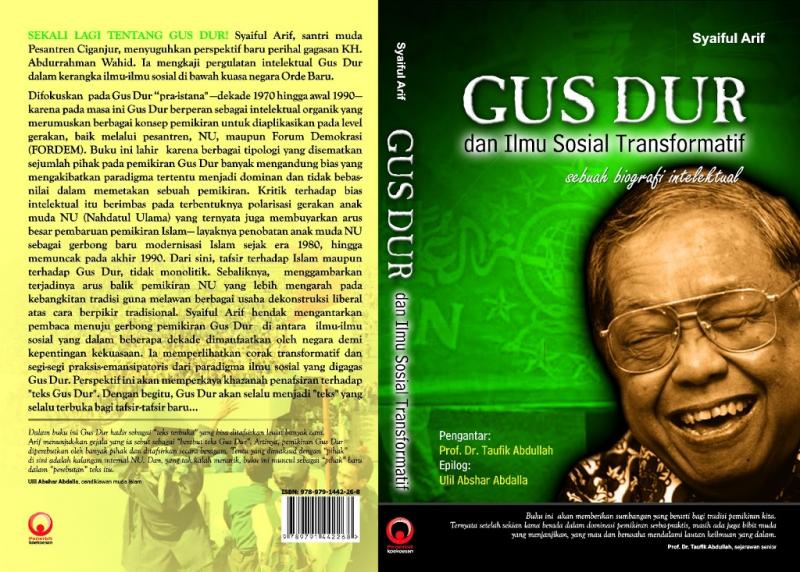

Buku ini menawarkan prespektif baru atas gagasan Gus Dur. Lewat buku ini kita akan menemukan sosok Gus Dur sebagai intelektual organik yang mampu menyiapkan basis teoritis bagi gerakan (Islam) pembebasan. Sebuah gerak yang dipraksiskannya selama memimpin NU vis a vis Orde Baru. Tak ayal, Gus Dur bukan an sich politisi kawakan yang selalu kalah dalam ring politik praktis, tetapi satu pioneer bagi gerakan teologi pembebasan di Indonesia, yang secara diskursif melakukan kritik atas perselingkungan pengetahuan dalam pembangunanisme. Seperti dijelaskan oleh pengantar Prof. Taufik Abdullah dalam buku ini, Gus Dur adalah penggerak ilmu sosial sebagai wacana kritis (critical discourse), yang secara cantik menggunakan pemikiran Islam sebagai counter discourse atas bangunan negara-sentrisme ilmu sosial. Sebuah buku yang menarik, yang memetakan ulang ideologi dan kekuasaan di Indonesia, serta bagaimana masyarakat sipil—terepresentasi oleh Gus Dur dan NU—menghadapinya berdasarkan kekayaan Islam di Indonesia.

Data Buku

Judul buku: Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif, Sebuah Biografi Intelektual

Penulis: Syaiful Arif

Penerbit: Koekoesan, Depok

Terbit: Juli 2009, cetakan I

Halaman: xiv+330, 14 x 21 cm

Peresensi: Mahbib Khoiron, santri Pesantren Ciganjur

* Resensi ini pernah dimuat di Harian Seputar-Indonesia, 8 Agustus 2009

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang

2

Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun

3

Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah

4

Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur

5

Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa

6

Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa

Terkini

Lihat Semua