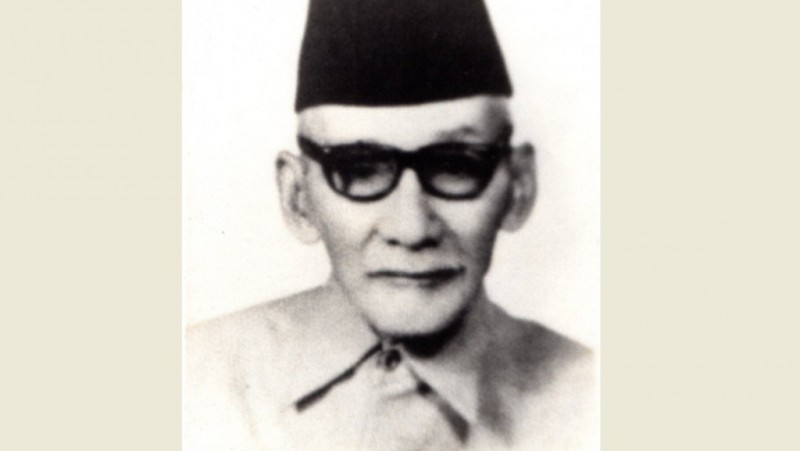

KH Badruddin Honggowongso, Pejuang Sabilillah Pakar Bahtsul Masail

NU Online · Rabu, 23 Oktober 2019 | 09:30 WIB

Ajie Najmuddin

Kontributor

“Allah Yarham Kiai Badruddin Honggowongso itu ya seperti kiai-kiai salaf. Orangnya sederhana, alim, tawadhu’, dan suka silaturahmi. Waktu itu kan saya masih seperti anak kecil (masih muda, pen), tapi beliau memperlakukan saya tidak seperti itu. Justru beliau merendah. Saya banyak belajar dari beliau, tentang sikap tawadhu,” kenang Gus Mus.

Semasa masih aktif menjadi pengurus di PWNU Jawa Tengah, Gus Mus juga mengingat sosok Kiai Badruddin yang pada waktu itu menjadi Rais Syuriah, sebagai pengurus yang aktif dan rajin.

“Beliau jadi Rais Wilayah Jawa Tengah itu sregep. Bahtsul Masail tidak pernah absen dan aktif. Kan banyak itu, Rais Syuriah yang datang tapi tidak aktif atau tidak siap. Aktif dalam pengertian kalau ada masalah ditelaah dulu, dan datang ke bahstul masail sudah siap dengan argumen, dengan ma’khod sak piturute. Beliau ini teliti!” terang Gus Mus.

Tentang keseriusan Kiai Badruddin dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti kegiatan bahtsul masail ini, juga masih terngiang dalam ingatan putranya, H Ahmadu Hidjan (82 tahun). Seringkali ia melihat ayahnya tidak tidur, ketika menjelang diadakan kegiatan bahtsul masail.

“Selain punya modal banyak kitab sebagai referensi, ketika hendak bahtsul masail, beliau tidak tidur, untuk persiapan mentelaah kitab. Ketika mentelaah kitab, beliau tidak bersandar, sembari kemudian menyiapkan air minum dan beberapa camilan agar tidak mengantuk,” kata Ahmadu.

Bisa dikatakan, Kiai Badrudin ini merupakan tipikal orang yang penuh semangat dalam mempelajari ilmu. Bahkan sedari remaja, dengan penuh keterbatasan ekonomi, ia menempuh banyak cara agar ia bisa tetap bisa mengaji dan mendapatkan ijazah kitab dari berbagai kiai. Karakter pejuang dan haus ilmu ini pula, yang kemudian tertanam pada anak-anaknya.

Banyak dari mereka yang kemudian sukses menjadi tokoh masyarakat dan tokoh pendidik, di antaranya KH Ahmad Daroji (Ketua MUI Jawa Tengah) dan Prof. Nur Uhbiyati (Guru Besar Manajemen Pendidikan IslamUniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

Impian ke Mesir

Muhammad Badruddin yang lahir di Kartasura pada tahun 1901, merupakan putra dari pasangan Kiai Zakaria (Abdul Syukur) dan Nyai Tari. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga santri. Ayahnya merupakan dari putra dari Kiai Khalifatullah yang mengasuh sebuah pesantren di daerah Kartasura, yang kemudian dilanjutkan putranya, Kiai Irsyad.

Ketika dewasa, nama Badruddin kemudian ditambahkan menjadi Badruddin Honggowongso, yang tidak lain merupakan nama leluhurnya dari jalur ibu, yakni Muhammad Badruddin bin Nyai Abdul Syukur (Tari) binti Kiai Abdul Jalal IV bin Kiai Abdul Jalal III binKiai Abdul Jalal II bin Kiai Abdul Jalal I (hidup sezaman PB IV) bin Nitimenggala bin Kiai Honggowongso bin Kiai Gulu (Penghulu) bin Kiai Ageng Ketib Laweyan/Ki Ketib Pati bin Pangeran Mandurorejo (Raden Mas Tumenggung Kartanagara Bupati Grobogan).

“Jadi kok diberi nama Honggowongso, itu nunggak semi (mengambil nama) leluhurnya 8 tingkat ke atas,” terang Ahmadu yang kini menjadi salah satu pembina di Yayasan Ta’mirul Masjid Tegalsari Surakarta.

Ketika telah berkeluarga dan menjadi naib di daerah Tari Simo Boyolali, Kiai Abdul Syukur mendambakan agar putranya yang pertama Badrudin (juga dipanggil dengan nama Badrun) agar bisa sekolah di Al Azhar Mesir. Badrun yang sebelumnya sudah masuk kelas 2 Sekolah Rakyat, kemudian diperintahkan ayahnya untuk masuk pesantren di Kacangan Andong Boyolali di bawah asuhan KH Zuhdi.

Kemudian, dari Pesantren Kacangan, Badrun pun melanjutkan sekolahnya ke Madrasah Mambaul Ulum Surakarta dibawah asuhan Kiai Idris. Hal ini dilakukan, karena untuk bisa masuk ke Al Azhar, setidaknya sudah menamatkan sekolah setingkat Aliyah. Maka, di usia 15 tahun, ia mengikuti tes di Mambaul Ulum dan karena bekal yang sudah ia dapat dari Pesantren Kacangan, ia pun langsung diterima di kelas X (Kelas tertinggi yakni XII).

Sebagai catatan, kala itu, apabila nanti diterima sekolah di Al Azhar, siswa dari Jawa cukup mempersiapkan biaya pembelian tiket kapal untuk berangkat ke Mesir, sedangkan biaya hidup dan pendidikan di sana, sudah ditanggung dari badan wakaf yang salah satunya merupakan kontribusi dari Raja Surakarta PB X.

Sayangnya, ketika naik kelas XI, Kiai Abdul Syukur meninggal dunia, sehingga untuk biaya pendidikan Badruddin di Mambaul Ulum pun terasa berat, hingga akhirnya gagal alias tidak dilanjutkan hingga lulus karena keterbatasan dana. Impian untuk pergi belajar ke Mesir pun sirna!

Namun, Badruddin tidak menyerah. Impian ke Mesir boleh pupus, namun menuntut ilmu jangan sampai putus.Ia pun mengaji ke beberapa guru dan dengan keuletannya ia mendapatkan ijazah bermacam-macam kitab dari beberapa kiai. Ini tentu menjadi bekal yang penting bagi dirinya.

Usai mengaji di beberapa kiai, Badruddin muda kemudian ke Kalioso, tempat kelahiran para leluhurnya. Di sana, ia mendirikan dan juga mengajar sebuah sekolah yang bertempat di serambi Masjid Kalioso. Masyarakat setempat kala itu, kebanyakan warga tidak mampu, dan debgan adanya lembaga pendidikan yang ada tentu sangatlah membantu mereka.

Di masa tersebut, karena aturan dari pemerintah Kolonial Belanda, Badruddin mesti memiliki sertifikat agar diizinkan untuk mengajar. Ia pun pergi ke Solo, tepatnya ke Sekolah Mardi Busono Tegalsari Laweyan Surakarta, dan diuji oleh KHR. Muh. Adnan. Setelah lulus, ia melanjutkan pengajaran bersama Abdullah Usman di sekolah yang ia dirikan, dan lembaga pendidikan tersebut terus bertahan hingga sekarang, dan bahkan menjadi cikal bakal lahirnya YAUMIKA (Yayasan Umat Islam Kaliyoso).

“Di Kaliyoso, bapak sering diminta masyarakat setempat, untuk menjadi naib nikah. Serta dengan bekal ilmu pengobatan yang dimiliki, tak jarang pula diminta untuk mengobati orang yang sakit,” terang Ahmadu.

Atas saran KH Abdurrohman Pak Dhe yang juga salah satu kiai terpandang di Semarang, Badruddin kemudian pindah dari Kaliyoso ke Semarang, tepatnya di daerah Gedung Bobrok (Semarang Lama). Di sana ia mendirikan dan mengajar di beberapa madrasah dan ikut aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai catatan, NU cabang Semarang, sudah berdiri semenjak tahun 1928. Para tokohnya antara lain KH Ridwan Mujahid, KH Sya’ban, H. Sholeh dan lain sebagainya.

Di Semarang, Badruddinsempat ditawari untuk bekerja menjadi pembantu penghulu, akan tetapi ditolaknya. Di masa itu, kaum Nahdliyin memangbersikapnon-kooperatif atau tidak mau bekerja sama kepada penjajah, termasuk di antaranya menolak untuk menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Di tempat baru tersebut, ia bersama sang istri, Umiyatibinti Muhammad Ibrohim, dikaruniai anak pertama yang diberi nama Ahmadu Hidjan, yang lahir tahun 1937.

Pada tahun 1939, nama KH Badruddin Honggowongso tercatat dalam kepanitiaan Muktamar ke-14 NU di Magelang. Dirinya Bersama KH Muchtar, Kiai Muslich, KH Saifuddin Zuhri dan tokoh-tokoh lainnya, menjadi motor penggerak suksesnya penyelenggaraan muktamar yang dihelat di Hotel Semarang Pecinan Magelang.

Di masa perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, Kiai Badruddin juga turut andil dengan bergabung bersama Barisan Sabilillah dan mendapat tugas tambahan sebagai naib. Pada masa Agresi Belanda II (1948), Badrudin bersama keluarga mesti mengungsi ke Prambanan, yakni di rumah mertua. Usai Belanda bersama Sekutu pergi dari Indonesia, dan Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatannya, para tentara dari unsur Barisan Hizbullah dan Sabilillah ada yang meneruskan untuk masuk menjadi tentara (kini TNI), namun sebagian besar dari mereka justru memilih menjadi warga sipil, kembali ke pesantren ataupun memilih untuk bekerja sesuai dengan profesi masing-masing.

Badrudin sendiri memilih untuk tetap menjadi naib di Semarang, sebelum akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri di kantor Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah yang berpusat di Semarang pada tahun 1949. Di sana, ia menjadi salah satu jajaran staf yang dikepalai KH Saifudin Zuhri.

Mendirikan MTs NU Salatiga

Pada perjalanan karirnya, Badrudin kemudian ditempatkan di Salatiga. Keluarganya kini semakin bertambah, dengan dikaruniai 7Anak, yakni Ahmadu Hidjan, Ahmad Daroji, Nurul Jazimiyah, Sahlan, Nur Uhbiyati, Ahmad Dzulkarom, dan Nur Saidah. Di tempat dinas baru itu, ia membeli rumah di Jalan Taman Pahlawan No 2 Salatiga.

Rumah yang ia beli dengan cara mencicil tersebut menjadi saksi bisu, bagaimana tumbuh kembangnya MTs-NU Salatiga di masa awal berdiri. Di tahun 1959, ia bersama sejumlah tokoh antara lain KH Zubair Salatiga, KH Ghufron, KH Kasmuni, dan KH Zainidin; mendirikan MTs NU Salatiga. Hingga tahun 1964, MTs NU Salatiga belum memiliki gedungsendiri, sehingga pelaksanaan belajar mengajar dilaksanakan di rumah KH Badrudin Honggowongso.

Sekolah ini pula yang kemudian menjadi tempat mendidik putra-putri Badruddin. Ada sebuah cerita menarik dari salah satu putri Badruddin, Nur Uhbiyati, saat ia merasa“terpaksa” bersekolah di sekolah Tsawaniyah yang didirikan ayahnya. Padahal, sebagai siswa saat itu dirinya begitu ingin bersekolah di sekolah negeri yang memiliki nama lebih bagus.

“Dulu saya ingin sekolah di sekolah negeri, saya merasa keren kalau bisa bersekolah di tempat favorit. Namun memang dorongan ayah saya begitu kuat agar anak-anaknya bersekolah dengan dasar pendidikan nilai-nilai Islami. Akhirnya, saya harus sekolah di Tsawaniyah yang didirikan ayah,” kenang wanita kelahiran 8 Februari 1952 itu.

Namun, justru apa yang telah diperjuangkan ayahnya tersebut, yakni lembaga pendidikan, yang kemudian menjadi inspirasi Nur Uhbiyati untuk terus konsisten menggeluti dunia tersebut, hingga sekarang. Ia pun merasa memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan apa yang telah dilakukan kedua orang tuanya tersebut.

“Latar belakang keluarga terutama ayah sangat menekanka nanak-anaknya mengabdikan diri di dunia pendidikan. Ayah saya memang berpindah-pindah tempat tinggal, karena ayah saya pegawai negeri di Departemen Agama. Namun, beliau juga sekaligus mendirikan sekolah di tempatnya bertugas yaitu di Salatiga dan di Semarang,” ujar Guru Besar UIN Walisongo Semarang ini.

Pendidik Hingga Akhir Hayat

Seperti yang telah dipaparkan di atas, sedari muda, Kiai Badruddin Honggowongso telah ikut berjuang dalam organisasi NU. Dirinya juga pernah mengemban amanah sebagai di jajaran Syuriah PWNU Jawa Tengah. Ketika NU menjadi partai politik Kiai Badruddin ikut terpilih menjadi anggota DPRD Kota Salatiga dari hasil Pemilu 1955, dan pada Pemilu tahun 1971, ia terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai NU.

Di usia senja, setelah pensiun dari pegawai Kemenag, Badruddin melanjutkan kiprahnya di dunia pendidikan, yakni menjadi salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta. Yang cukup mencengangkan, ia melakukan aktivitasnya di usia yang sudah cukup uzur tersebut, dengan cara nglajo (perjalanan pulang pergi ditempuh dalam waktu sehari) dengan naik bus dari Salatiga ke Solo, atau sebaliknya.

“Bapak nglajo dari Salatiga naik bis, turun di Tegalsari. Dulu (rute) bis nya lewat Masjid Tegalsari (Kampus UNU dulu terletak di kompleks Masjid Tegalsari, yang kini jadi bangunan SD Ta’mirul Islam, sebelum dipindah ke sebelah timur di daerah Penumping, pen), kemudian turun di sana. Begitu juga ketika hendak pulang ke Salatiga, tinggal menunggu bis di depan Masjid Tegalsari,” terang Ahmadu.

Pada hari Jumat tanggal 5 Maret 1987 bertepatan dengan 6 Rajab 1407 H, KH Muhammad Badruddin Honggowongso wafat. Jenazahnya dimakamkan di Kompleks Pemakaman Pamijen Kaliyoso Jogopaten Mbrang Lor (Belakang Masjid Jami’ Kalioso), Desa Kalioso, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di kompleks pemakaman tersebut juga terdapat makam leluhurnya yakni trah dari Kiai Abdul Jalal Kalioso.

Penulis: Ajie Najmuddin

Sumber:

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang

2

Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun

3

Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah

4

Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur

5

Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa

6

Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa

Terkini

Lihat Semua