Alih-alih merombak konsep dasar pengelolaan sektor minerba, UU No. 3/2020 hanya mengokohkan dominasi negara dan oligarki.

M Kholid Syeirazi

Kolomnis

Seperti selalu, produk legislasi yang kejar tayang selalu mengundang tanda tanya. Bukan sekadar ngebut, tetapi senyap. Tiba-tiba mikrofon mati, terus ketuk palu. Ada apa gerangan? Banyak pihak yang menolak. Bukan hanya para buruh, tetapi juga akademisi. Bagi pendukung Pemerintah yang meyakini Jokowi pasti benar, jangan buru-buru menuduh penolaknya sebagai kadrun. Menyamakan para penolak UU Cipta Kerja sebagai korban hoaks PKS bukan hanya menusuk akal sehat, tetapi pembunuhan karakter.

Mereka juga hendak dibungkam dengan kalimat insinuasi: sudah baca belum? Padahal yang bilang begini juga belum tentu baca. Kalau pun baca, belum tentu paham. Wajar saja. Ini legislasi sapu jagat. Isinya mencakup banyak sektor. Tujuan utamanya menarik investasi. Semula merangkum 81 UU. Susut jadi 79, final mencakup 76 UU. Siapa ‘sudi’ baca semua. Orang pasti milih bagian-bagian yang terkait dengan kepentingannya. Buruh ribut karena ada bagian dari hajat hidupnya yang terusik. MUI tidak plong soal ketentuan sertifikasi halal. Begitu juga ormas Islam lain.

Saya tidak kompeten untuk bicara yang lain. Saya menolak apa yang saya tahu. Dari 174 pasal, saya menyoroti Pasal 40 dan 39 terkait sektor migas dan minerba. Secara umum, UU Ciptaker adalah legislasi sapu jagat. Soal investasi semua akan ditangani dengan Perizinan Berusaha. Padahal, tidak semua sektor boleh ditangani dengan rezim lisensi. Migas contohnya. Kenapa? Karena dia cabang produksi strategis.

Sebelum masuk arena, kita perlu tahu kondisinya. Di sektor pertambangan ada dua jenis pengusahaan. Di buku teks disebut dengan fiscal arrangement. Pertama, jenis kontrak (contractual system). Kedua, jenis konsesi (concessionary system). Konsesi nama lainnya lisensi atau izin. Kontrak bisa berlangsung dalam pola G2B (Government to Business) dan B2B (Business to Business). Dalam G2B, para pihak di dalam kontrak adalah pemerintah dan bisnis. Dalam B2B, para pihak di dalam kontrak adalah perusahaan dan perusahaan.

Baik rezim kontrak maupun konsesi punya plus minus, tergantung pola dan kapasitas kelembagaannya. Kelebihan kontrak: kedudukan para pihak sederajat. Kontrak adalah hukum tertinggi yang mengikat para pihak. Tidak boleh ada perubahan sepihak dan semena-mena, termasuk dalam ketentuan pajak, royalti, dan bagi hasil. Ini menyenangkan kontraktor karena ada jaminan fiscal stability. Tetapi, dalam kontrak bagi hasil (PSC) yang dipakai Indonesia, ada ketentuan soal kepemilikan SDA. Intinya, migas yang diproduksi tetap milik negara sampai ke titik serah (point of sale). Pindah tangannya baru di pelabuhan. Meskipun diproduksi kontraktor asing, diangkat kontraktor dari perut bumi ke permukaan, dia tetap milik negara sebelum pindah tangan. Kalau negara butuh dalam keadaan darurat, migas bisa dimobilisasi oleh negara. Dalam kontrak, negara juga terlibat dalam manajemen operasi. Negara terima tiga komponen penerimaan: pajak, royalti (FTP), dan bagi hasil.

Masalah di rezim kontrak adalah para pihak di dalam kontrak. Jika kontrak berlangsung antara pemerintah dan swasta (G2B), ini bermasalah dari perspektif kedaulatan. Pemerintah bukan lagi subjek hukum publik, tetapi subjek hukum privat yang sederajat dengan swasta. Begitu kontrak ditandatangani, seketika pemerintah terikat dengan isinya dan kehilangan kewenangan untuk melakukan pengaturan (regelendaad) yang bertentangan dengan kontrak. Kedaulatan negara terdegradasi karena tersandera swasta. Argumen ini digunakan MK untuk membubarkan BP Migas pada 2012. BP Migas adalah government entity yang bertindak sebagai prinsipal kontrak.

Sekarang soal plus-minus konsesi. Kelebihannya: kedudukan pemerintah di atas pelaku usaha. Pemerintah bisa mencabut izin dari konsesioner yang melanggar. Tetapi cacatnya banyak: biasanya diberikan untuk area yang sangat luas dan jangka waktu yang sangat panjang, negara absen dalam operasi produksi, mineral sepenuhnya milik konsesioner, dan negara hanya menerima pajak dan royalti yang dihitung sendiri oleh pelaku usaha. Dalam konsesi, mineral rights, mining rights, dan economic right sepenuhnya di tangan pelaku. Gampangnya begini: begitu pemerintah kasih izin, pelaku usaha berhak atas produksi, hasil produk, dan semua revenue. Pajak dan royalti yang disetorkan ke negara, yang dihitung sendiri oleh pelaku usaha, dianggap sebagai bayaran untuk membeli cadangan mineral negara.

Dalam kasus migas, begitu keluar dari sumur minyak, kepemilikan langsung berpindah ke pelaku usaha. Dia bebas berbuat apa saja atas hak miliknya. Kalau negara butuh minyak untuk mobilisasi militer, dia harus beli dari swasta. Konsep ini, khususnya di negara-negara poskolonial, ditinggalkan karena bertentangan dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 (XVII) tahun 1962 tentang Permanent Sovereignty over Natural Resources.

Sekarang kita bicara Pasal 40 UU Ciptaker. Pasal ini mencabut beberapa pasal UU 22/2001. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi: “(1) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” (2) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas: a. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan b. Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Setelah itu, tidak ada penjelasan lain terkait Perizinan Berusaha di sektor hulu migas. Karena tidak ada penjelasan lain, pasal ini bisa menjadi dasar perombakan rezim hulu migas nasional ke arah konsesi. Ini berbahaya karena menabrak putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012. Putusan MK melarang pemberian konsesi selain kepada BUMN. Saya kutipkan diktum putusan MK (h. 108-109):

“Menurut Mahkamah, hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini migas. Untuk menghindari hubungan yang demikian, negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola migas di wilayah hukum pertambangan Indonesia atau di wilayah kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.”

Kesimpulan dari putusan MK: kontrak G2B inkonstitusional, konsesi inkonstitusional. Konsesi konstitusional sejauh diberikan kepada BUMN. BUMN berkontrak dengan swasta dalam pola B2B. Ini rezim yang dianut oleh Indonesia sebelum UU No. 22/2001. Berdasarkan UU No. 44 Prp. 1960 dan UU No. 8/71, Pertamina ditunjuk sebagai pelaksana kuasa pertambangan atau penerima konsesi dalam istilah MK.

Kesimpulan dari Pasal 40 UU Ciptaker: inkonstitusional karena tidak ada kejelasan subjek penerima Perzinan Berusaha (PB). Kalau PB mencakup swasta, negara kehilangan kontrol atas pengelolaan SDA strategis yang bertentangan dengan Pasal 33.

Sekarang kita bicara Pasal 39 UU Ciptaker terkait minerba. Karena isinya sudah diborong melalui UU No. 3/2020 yang dibuat juga dengan cara kejar tayang dan senyap, pasal ini hanya menyisipkan dua pasal yang memperkuat kedudukan pelaku usaha. Isi dari UU No. 3/2020 adalah resentralisasi rezim konsesi minerba.

Sejak UU No. 4/2009 terbit, saya tidak cocok karena menghancurkan kategorsasi galian tambang. Dulu ada istilah galian strategis (Golongan A), galian vital (Golongan B) dan bukan strategis dan vital (Golongan C). Dengan rezim IUP, semua tambang dianggap komoditas yang diusahakan dengan izin. Mau batubara atau pasir dan kerikil kali, rezim pengusahaannya pukul rata: IUP. Kewenangan IUP dibagi ke Pemda. Jumlah IUP jadi banyak sekali, sekitar sepuluah ribu. Sebagian IUP liar dan tumpang tindih. Pemerintah Pusat merasa kehilangan kontrol atas IUP, khususnya IUP produk Pilkada.

UU No. 3/2020 mengambil alih semua, tetap dengan gelap mata. Tanpa pandang bulu, seluruh izin tambang, mau batubara yang strategis atau pertambangan rakyat (IPR), semua harus dapat Perizinan Berusaha dari Menteri. Dulu IPR diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan dapat didelegasikan ke Camat (Pasal 67 UU 4/2009), sekarang diterbitkan oleh Menteri (Pasal 67 UU 3/2020). Alhasil, melalui UU Minerba yang baru, porsi Camat bahkan diambil oleh Menteri. Secara teknis, rentang kendalinya terlalu jauh jika perseorangan atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat harus mengajukan permohonan PB ke Menteri.

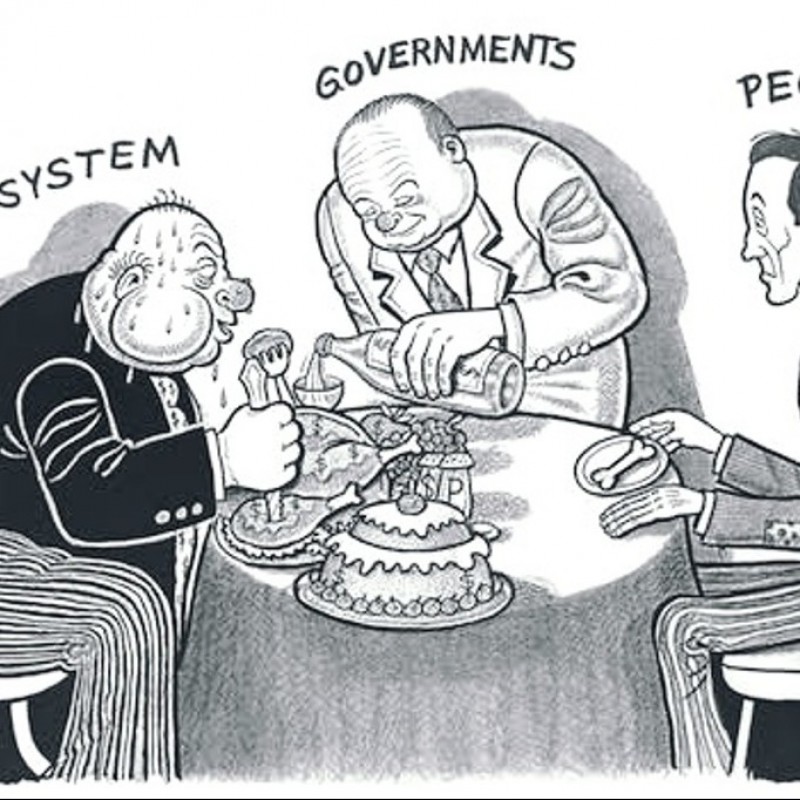

Alih-alih merombak konsep dasar pengelolaan sektor minerba, UU No. 3/2020 hanya mengokohkan dominasi negara dan oligarki. Rezim Perizinan Berusaha hanya memperkuat sistem IUP/konsesi yang memindahkan aset tambang, semua jenis tambang tanpa kualifikasi, kepada pelaku usaha. Negara tidak terlibat dalam manajemen operasi dan kontrol produksi. Negara hanya terima pajak dan royalti yang dihitung dengan cara self-appraisal. UU Minerba memanjakan pelaku usaha dengan jaminan perpanjangan izin (Pasal 169A) dan investasi (Pasal 17A) serta berhak atas diskresi menteri tanpa batas (Pasal 47). Intinya, pelaku usaha yang menjalankan usaha hulu-hilir secara terintegrasi berhak atas izin usaha sampai cadangan mineral habis. Pasal 91 ayat (3) mendispensasi penggunaan jalan umum untuk kegiatan tambang, yang jelas merusak fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

Setelah semua kemewahan ini, UU Ciptaker menambah karpet merah dengan menyisipkan pasal 128A yang membebaskan royalti 0% (nol persen) kepada pelaku usaha tambang batubara yang melakukan peningkatan nilai tambah. Kita geleng-geleng kepala betapa mereka adalah anak emas negara.

Ini bagian dari kemusykilan UU Ciptaker di sektor yang saya tahu. Setelah itu, apakah kamu tetap akan menuduh orang-orang yang menolak UU Ciptaker sebagai idiot dan kerabatnya kadrun?

M Kholid Syeirazi, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU); pengamat migas dan minerba

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Ramadhan dan Kesempatan yang Tidak Selalu Terulang

2

Innalillah, Ulama Mazhab Syafii asal Suriah Syekh Hasan Hitou Wafat dalam Usia 83 Tahun

3

Kultum Ramadhan: Lebih Baik Sedikit tapi Istiqamah

4

Khutbah Jumat: Ramadhan, Melatih Sabar, Memperkuat Syukur

5

Keluar Mani yang Tidak dan Membatalkan Puasa

6

Khutbah Jumat: Tiga Kebahagiaan Orang Puasa

Terkini

Lihat Semua